Es passiert einiges um mich herum, und nicht alles gefällt mir. Vieles fasziniert mich, vieles interessiert mich – und das soll Thema dieses Blogs sein.

25 Februar 2022

Die neue Bar

Immerhin hatte ich noch einen Schlüssel; den hatte ich seltsamerweise nicht abgeben müssen. Ich überquerte die Straße, probierte den Schlüssel aus und stellte fest, dass ich ins Innere des Geländes kam. Zum ersten Mal seit Monaten betrat ich das Firmengelände, in dem ich selbst so lange Jahre tätig gewesen war; ich kam sogar in das Gebäude hinein.

Gitter versperrten die Zugänge zum Treppenaufgang, der Keller war ebenfalls nicht zugänglich. Wind pfiff durch die Gänge und das Treppenhaus, Dreck wirbelte durch die Luft. Es roch nach Kalk und Gips und anderen Baustoffen. Kurz überlegte ich, wie ich mich verhalten sollte. Ich hatte keine Sorge, wegen Hausfriedensbuch aufgehalten oder gar angezeigt zu werden, sondern war mir eher unsicher, wie ich den Anblick meines alten Büros wahrnehmen würde.

Entschlossen eilte ich die Treppe hoch, öffnete die Zwischentür und war dann im Flur. Die Wände zwischen den Büros hatte man herausgerissen, durch die großen Fenster fiel das Licht ins Innere. Entstanden war eine große Bar, die im Moment noch nicht gestrichen war, aber trotzdem phantasievoll wirkte.

An der Stelle etwa, wo mein Schreibtisch gestanden hatte, erhob sich ein Tresen, dahinter sah ich die Halterungen für die Regale. Tische hatte man im Raum verteilt, allesamt in einer merkwürdigen Form; die Konturen wirkten zerfasert, und weil nichts gestrichen war, sahen sie aus wie schwarze Schlacke, als hätte man vulkanisch-flüssiges Gestein hierher gebracht und zu Möbeln verbaut.

Andächtig ging ich zwischen den Möbeln herum. Vor allem die Stehtische erinnerten mich entfernt an die Tellerköpfe von Außerirdischen, die ich aus vielen Romanen kannte. Das würde sicher sehr interessant aussehen, wenn irgendwann alles gestrichen war.

Ein Stuhl stand mitten im Raum. Ich setzte mich hin, ließ die Einrichtung auf mich wirken. So stellte ich mir eine Science-Fiction-Bar vor, wurde mir auf einmal bewusst. Mit diesem Gedanken wachte ich auf.

24 Februar 2022

Die Kackschlacht und ihr Demo

Verarschen die nicht letztlich das, was ich früher ernsthaft gut gefunden habe? Ist das manchmal nicht so etwas wie ein Studenten-Ulk?

Egal: Kackschlacht sind, soweit ich das weiß, aus Braunschweig und sind zwei Brüder, die Spaß daran haben, rotzigen Deutschpunk mit knalligen Texten zu spielen. 2012 veröffentlichte man ein erstes Demo, das 2013 auch als Vinylscheibe herausgebracht wurde. Bei diesem Bandnamen und vor allem auch bei diesem Cover musste ich mir das Ding natürlich kaufen.

Neun Stücke sind auf der EP enthalten, allesamt rasant und knackig, manchmal keine halbe Minute lang. Mit zweieinhalb Minuten ist »Deutschland« fast ein episch langes Lied, während die Band für »Ich hau dir aufs Maul« keine dreißig Sekunden benötigt. Angesichts der eindeutigen Aussagen und dem rasenden Pogo-Geprügel überrascht mich das nicht.

Alles in allem eine knallige Punk-Platte. Wie ernst oder witzig das gemeint ist, bleibt da doch zweitrangig.

23 Februar 2022

Starker Roman über die Wendejahre in Dresden

Und ein Jahr danach stehen sich die Jugendlichen, die ehemals in die gleichen Schulen gegangen sind, mit Steinen und Knüppeln auf der Straße gegenüber: Die Baseballschlägerjahre haben angefangen, der Terror der Neonazis erschüttert die Städte und Dörfer in der Noch-DDR.

Ich habe endlich den Roman »89/90« des Schriftstellers Peter Richter gelesen. Das Buch erschien bereits 2015 im Luchterhand-Verlag als Hardcover-Band, und ich bedauere keine Sekunde lang, dass ich den Wälzer durchschmökerte. Er ist dicht erzählt, bleibt meist aber sehr eng an der Hauptfigur und stellt aus deren Sicht die letzten Monate der DDR dar, den Niedergang des Arbeiter- und Bauern-Staats, die Demonstrationen, die Öffnung der Mauer, die spätere Wiedervereinigung.

Der Autor weiß offensichtlich, wovon er schreibt. Die Beschreibungen des DDR-Lebens, untermalt durch gelegentliche Fußnoten, sind dicht, und alles wirkt durchgehend echt. Trockene Beschreibungen und gelungene Dialoge treiben die Handlung voran, die Figuren sind glaubhaft und in ihrer jeweiligen Entwicklung dem Leser bei der Lektüre immer sehr nah. Überzeugend!

Sein Held – es ist eine Ich-Erzählung – ist mir streckenweise allerdings zu schlau. Er hört die »richtigen« Bands, weiß sehr gut Bescheid über das internationale Musikgeschehen und liest anspruchsvolle Literatur. Wie das zu einem Jugendlichen passt, der verzweifelt versucht, in der zusammenbrechenden DDR einen moralischen Kompass zu bewahren, weiß ich nicht so recht. Aber damit kann ich gut leben, der Roman funktioniert ja trotzdem.

Was wirklich nervt, ist die pseudoliterarische Art, die Namen von Figuren abzukürzen. Man spricht da nicht mit einem Karl oder einem Peter, sondern immer nur von K. oder von P. – das wirkt so, als ob der Autor mit aller Gewalt versuchen würde, seinen eigentlich klar erzählenden Text zu literarisieren. Das hat er eigentlich nicht nötig, das ist doch reine Effekthascherei!

Sieht man von den kleinen Schönheitsfehlern ab, die es bei jedem Buch gibt, ist »89/90« großartig. Der Roman ist spannend, er reißt mit, er enthält auch ein wenig Action, und er ist immer mal wieder humorvoll und selbstironisch. Große Klasse!

22 Februar 2022

Schwache Superhelden-Action

»Web of Black Widow« war eine auf fünf Hefte angelegte Miniserie in den USA, die unter dem Titel »Im Netz von Black Widow« mittlerweile im deutschsprachigen Raum vorliegt. Ich habe das schöne Paperback durchgelesen und am Ende sehr ratlos zur Seite gelegt. Um es klar zu sagen: Ich kann es kaum empfehlen.

Das liegt schon an der Geschichte, die ich übertrieben kompliziert finde. Black Widow ist eine ehemalige Agentin des russischen Geheimdienstes. Es gibt von ihr aber diverse Klone, die nacheinander auftauchen und ihre höchst geheimnisvollen Pläne betreiben. Es kommt zu Kämpfen, in die sich Marvel-Helden wie Iron Man oder Hawkeye einmischen – und spätestens da wird es für jemanden wie mich, der sich im Marvel-Universum nicht gut auskennt, sehr unverständlich.

Verantwortlich für die Geschichte ist Jody Houser, die offenbar schon weiß, was sie tut. Der Fünfbänder ist für Marvel-Experten vielleicht sogar spannend, ich fand ihn eher verwirrend. Und irgendwann war mir dann tatsächlich die Motivation der Figuren egal.

Leider kann die Grafik die Story nicht retten. Stephen Mooney zeichnet vergleichsweise grob; die Gesichter und die Körper der Figuren wirken oft unförmig und so, als hätte er die einzelnen Bilder mit einem dicken Filzstift hingekritzelt. Man kann über die glattgebügelte Optik moderner Superhelden-Comics aus gutem Grund lästern – aber sie funktioniert normalerweise. Hier leider nicht.

»Im Netz von Black Widow« hat mir die Figur der Black Widow nicht verdorben. So weit sind wir nicht. Aber von den 116 Seiten sprang auch keine Begeisterung über.

21 Februar 2022

Ein Tag für Mangas

Ich bin sicher nicht die Zielgruppe, finde die Aktion aber von der Idee her gut. Am 27. August 2022 soll in Deutschland zum ersten Mal ein »Manga Day« stattfinden. (Warum das nicht Manga-Tag heißen kann, erschließt sich mir nicht. Vielleicht ist »Day« ein japanisches Wort und passt dann gut zum Wort »Manga«. Scherz beiseite – die Aktion klingt ja durchaus gut. Genug der schlechten Scherze!)

Man will nach dem Vorbild des Gratis-Comic-Tages vorgehen und 25 kostenlose Sonderproduktionen unters Volk bringen. Beteiligen wollen sich acht deutschsprachige Verlage, die Mangas veröffentlichen.

Der wachsende Manga-Markt soll damit weiter befeuert werden; die Verlage wollen natürlich vom Trend profitieren. Und die Comic-Fans freuen sich hoffentlich auf neue Einblicke in interessante Bücher.

Da ich selbst mit Mangas nach wie vor fremdle (obwohl ich die neuen Sichtweisen ab der Mitte der 80er-Jahre durch »Akira« und andere Mangas durchaus mochte), ist das sicher kein großes Thema für mich. Aber vielleicht besorge ich mir einige der Hefte; es hat ja nie geschadet, den eigenen Horizont ein wenig zu erweitern.

Fluten und ihre Splitter

Dabei ist die Musik halt schon eindeutig, gleichzeitig in sich vielseitig. Klar, es ist moderne Gitarrenmusik, und garantiert haben die fünf Männer dieser Band sicher in ihrer Jugend viel Emopunk und Emocore gehört.

Das merkt man an der Art und Weise, wie die Stücke aufgebaut sind oder wie die Gitarre manchmal richtiggehend lodert. Die Stücke bauen über einige Zeit eine Spannung auf, wobei sie eher leise und zurückhaltend sind, um dann aus sich herauszubrechen – das hatten wir seit den frühen 90er-Jahren nun doch schon oft gehört.

Fluten verbinden diese Emo-Elemente mit einem tänzerischen Element. Lässt man sich auf die Platte ein, gehen die Stücke nämlich immer mehr ins Ohr; da sie häufig einen flotten Schlag drauf haben, fängt man irgendwann unweigerlich an, sich zu bewegen. Wer mag, kann die Band also auch in die Schublade Dance-Punk stecken, falls es die irgendwo gibt.

Und die Texte? Die sind, wie es sich für eine solche Band fast gehört, in deutscher Sprache, in den meisten Fällen zumindest. Es gibt Ausflüge in die englische und in die französische Sprache, die Texte bleiben auf einer recht intellektuellen Ebene und enthalten manchmal Sätze, die man auf T-Shirts drucken könnte: »Mit tausend Sachen / gegen den rasenden Stillstand«, heißt es in »Die längste Zeit« – und auf so etwas muss man erst mal kommen.

Die Band macht IndieRock, würde ich sagen, und den macht sie gut. Schöne Platte!

18 Februar 2022

Begegnung auf der Treppe

Nur selten begegneten mir Menschen, ich schien einer der wenigen zu sein, die auf dieser Treppe unterwegs waren. Als das seltsame Tier auftauchte und sich mir näherte, nahm ich es nur am Rand war. Ich war zu sehr auf meinen Weg konzentriert.

Das Tier war ein wenig größer als ein Pudel, hatte keine Haare, sondern eine rötlich schimmernde und ledrig wirkende Haut. Die Ohren waren groß, es hatte einen Rüssel wie ein Elefant, und es war dünn wie ein Windhund. Das Tier schmiegte sich an meine Beine, trötete ein wenig herum und verhielt sich wie eine Katze, die schmusen wollte.

Ich konnte nicht weitergehen, war auch etwas ratlos. Irgendwann bückte ich mich und streichelte das Tier. Die Haut fühlte sich wie feines Leder an, nicht unangenehm, gleichzeitig recht kühl. Ich fand das ungewöhnlich. Das Tier mochte die Berührung und presste sich weiter gegen mein Bein.

Auf einmal stand ein Mann neben mir, schmächtig und in einen schwarzen Anzug gekleidet. Er lächelte und zeigte zwei Reihen schadhafter Zähne. »Sie mögen meinen kleinen Elefanten«, sagte er.

Ich nickte und streichelte das Tier weiter. Was sollte ich sagen.

»Wir müssen leider gehen«, sagte der Mann. Er zeigte auf eine Röhre, die neben ihm schwebte, ein schwarzes Gebilde, das schwerelos in der Luft hing und aus einem feinen Material gebaut zu sein schien.

Ich nickte erneut und erhob mich. Mit einem schwachen Tröten nahm das Tier Abstand und ging zu dem Mann hinüber. Er nahm es hoch und steckte es in die schwarze Röhre. Nachdem er sie verschlossen hatte, war das Tier verschwunden, als hätte es nie diesen kleinen Elefanten gegeben. Grußlos verschwand er.

Verwundert blieb ich auf der Treppe stehen. Wo war das Tier hergekommen? Wohin war der Mann gegangen? Und wieso war die Treppe so lang? Da wachte ich auf.

Tödliche Wüste und weißer Adler

»Mörder der Lüfte« ist die Folge 46 der Hörspielserie »Dorian Hunter«, die auf der klassischen Gruselromanserie »Dämonenkiller« basiert, und ich hörte diese Folge dieser Tage an. Wie immer war ich von der Art und Weise des Hörspiels gefesselt: Die Dialoge sind spannend, die Geräusche werden hervorragend platziert, die Abfolge der Szenen folgt schnell aufeinander.

Klar: Das ist ein Hörspiel, das vor allem für die Kenner der Serie geeignet ist. Wer nicht weiß, welche Verbindung Dorian und Coco haben, wer Olivaro ist und welche Dämonen in Opposition zu anderen Dämonen stehen, hat sicher seine Probleme mit diesem Hörspiel. Die unheimliche Stimmung sollte sich aber auch Menschen erschließen, die die Serie noch nicht kennen.

Ich mag die Vermengung aus Horror und Fantasy, aus magischen Elementen und düsterer Stimmung, ein wenig Landeskolorit aus Mexiko und durchaus komplexer Handlungsführung. Die Mixtur hat bei »Dorian Hunter« schon immer gestimmt, und da bildet diese Folge 46 wirklich keine Ausnahme.

17 Februar 2022

Mein Großvater Andreas

Das Bild hier hielten meine Eltern lange in Ehren. Leider ist nicht klar, wann und wo es aufgenommen wurde. Auf der Rückseite steht nur in der Schrift meiner Mutter: »Andreas Frick, geb. am 11. Juni 1882.«

Es zeigt meinen Großvater in Uniform. Es könnte daher aus der Zeit des Ersten Weltkriegs sein, an dem er als Wehrpflichtiger teilnehmen musste. In den Jahren 1914 bis 1918 wurde er als einfacher Schütze an der Westfront eingesetzt, also in Frankreich.

In Friedensjahren arbeitete er im Wald sowie als Zimmermann. Weil die Familie sehr arm war, lebte man zeitweise im »Armenhaus« des Dorfes. Nach dem Krieg konnte mein Großvater das einfache Haus im Rosenweg kaufen, in dem ich später aufwachsen sollte.

Das Bild zeigt ihn stolz und in gewisser Weise sehr »kaiserlich«. Dazu trägt sicher der Schnurrbart bei. Welche politische Haltung er hatte, weiß ich allerdings nicht. Mir ist nur seine religiöse Seite bekannt – aber das ist eine andere Geschichte ...

Die Radio Exiles aus New Jersey

Und weil sie ihren Internet-Auftritt auf Myspace zelebrierten sowie einen winzigen Blog unterhielten, findet man über sie im Netz gar nicht so viel. Ein bisschen bei Facebook sowie einige Anmerkungen auf anderen Seiten – das war's.

Egal. Ich kaufte mir damals die Platte »Diminished Return«, die drei Stücke enthält; eine typische EP also. Der Sound ist eher schrammelig, alles andere als pogotauglich, und schwabbelt ein wenig vor sich hin. Als Punk würde ich das nur am Rand bezeichnen, das ist eher IndieRock. Das kann man sich anhören, ist leider aber auch schnell wieder aus dem Ohr raus.

Erschienen ist die Platte auf dem sympathischen Londoner Label mit dem schönen Namen No Front Teeth Records. Aber das ist definitiv eine Platte, die man nicht braucht. (Ich hab sie dann trotzdem behalten …)

16 Februar 2022

Bedrückender Jugendroman, neu aufgelegt

Der Grund: Sie ist vergewaltigt worden und kommt mit ihrem Leben seitdem überhaupt nicht mehr klar.

In ihrem Roman »Mooskopf« steigt Anja Tuckermann tief in die Psyche einer jungen Frau ein. Der Roman wurde 1988 erstmals veröffentlicht und liegt seit Anfang 2021 in einer Neuauflage vor. Es ist keine leichte Lektüre – aber ich möchte das Buch dennoch empfehlen, und zwar Menschen aller Geschlechter.

Weil die Autorin stets an der Seite ihrer Hauptfigur bleibt, ist man stets in Rinka drin. Man sieht ihre Angst und ihren Ekel, man fühlt mit ihrer Verunsicherung. Der Kontakt zu anderen Frauen hilft, die Konfrontation mit dem Träger befreit sie ein wenig. Aber das Erlebte bleibt in ihr und beeinträchtigt weitere Beziehungen, vor allem die zu einem anderen Mann.

Erzählt ist das alles in einem ruhigen Stil. Anja Tuckermann schreibt nicht effekthascherisch, und sie vermeidet es, ihre junge Heldin als zu weinerlich oder auch – andere Seite – als plötzlich draufgängerisch zu zeigen. Sie schildert eine zerbrechliche Figur, die versucht, mit sich und einer als feindlich empfundenen Welt klarzukommen.

»Mooskopf« ist kein Spannungsroman, aber ein intensives Stück Literatur, das ich als spannend empfand. Erschienen ist der Roman im Hirnkost-Verlag als Hardcover-Band; er ist 116 Seiten stark. Lohnenswert!

15 Februar 2022

Per Rad am Valentinstag

Zwei junge Leute spazierten an mir vorbei, Hand in Hand und sichtlich in bester Stimmung. Die junge Frau trug einen rosaroten Luftballon in Herzform, der munter über ihren Köpfen wippte. Beiden schien die feuchte Stimmung nichts auszumachen.

Klar!, fiel mir in diesem Augenblick ein. Es ist ja Valentinstag! Ich selbst konnte mit diesem künstlichen Feiertag nichts anfangen, die beiden vor mir umso mehr. Ich gönnte ihnen das Glück und ging zu meinem Fahrrad.

Da hörte ich das Trommeln und Pfeifen. Ganz in meiner Nähe waren viele Menschen unterwegs. Ich hörte auch, dass einige gemeinsam eine Parole riefen, verstand aber kein Wort. Dann sah ich das Blaulicht eines Polizeifahrzeugs, das langsam durch die Fußgängerzone rollte, und ich wusste, was los war.

Montagabend, »Querdenker«-Spaziergang. Wieder waren einige hundert Leute unterwegs, um gegen eine mögliche Impfpflicht zu protestieren oder sich als Freiheitskämpfer gegen eine finstere Diktatur zu fühlen. Polizisten auf Motorrädern oder zu Fuß sicherten den Zug; sie regelten den Verkehr und hielten Abstand. Nach der Diktatur, in der sich die Demonstranten fühlten, sah das wirklich nicht aus.

Ich sah mir den Zug eine Weile an, dann trat ich meinen Heimweg an. An der Kreuzung am Mühlburger Tor musste ich an der roten Ampel anhalten. Es nieselte leicht, ich fand das Wetter unangenehm und klappte die Kapuze auf den Kopf. Ein Luftballon rollte über die Straße, nicht in Herzform, aber immerhin in Rosa.

Mit einem leichten Lächeln sah ich dem Luftballon nach. Dann schaltete die Ampel auf grün, ein Strom von Autos rollte über die Straße. Eines von ihnen erwischte den Luftballon. Mit einem dumpfen Knall zerplatzte der Ballon, seine Überreste wurden vom Fahrtwind verstreut.

Das passt irgendwie zu diesem trüben Valentinstag und seinen Demonstranten, dachte ich mit aufkeimender schlechter Laune. Es wurde Zeit, dass ich ins Warme und Trockene kam.

Große Saga in kleinem Heft

Die Geschichte dürfte allgemein bekannt sein: Lange vor Beginn der christlichen Zeitrechnung tobt die Schlacht um Troja. Die griechischen Helden belagern mit ihren Heeren die Stadt in der heutigen Türkei, die Götter mischen sich in die Kämpfe ein, und das Ringen dauert viele Jahre lang.

In »Die Ilias« erzählt Clotilde Bruneau die klassische Geschichte nach. Die Autorin beginnt direkt mit der Belagerung, die Vorgeschichte wird nachgeliefert. Man erfährt als Leser von den Kämpfen an der Mauer und von den Intrigen der Götter, man erlebt den Streit der Göttinnen mit und liest gebannt, wie sehr die griechischen Könige untereinander zerstritten sind.

Pierre Taranzano setzt das alles in sehr gute Bilder um: Sie sind realitätsnah, sie spiegeln die Kämpfe ebenso wider wie die heftigen Dialoge von Göttern, Königen und Soldaten. Auch die Farbgebung ist gelungen.

Wer das Thema mag – ich finde es ja nicht sooo spannend –, bekommt mit diesem Gratis-Comic-Heft einen wunderbaren Einstieg in die Reihe »Mythen der Antike«. Splitter hat damit auf jeden Fall einen Comic im Programm, der ein klassisches Thema schön in die heutige Zeit transportiert. Lohnenswertes Heft!

14 Februar 2022

Die Adolescents werden nicht so richtig erwachsen

Wenn die alten Herren mit »Russian Spider Dump« eine neue Langspielplatte vorlegen, die sich überhaupt nicht alt oder lahm anhört, bin ich ziemlich davon angetan. 15 knackige Stücke sind auf der Platte enthalten, alle sind dynamisch und schnell; sie sind abwechslungsreich und haben allerlei Breaks zwischendrin. Und natürlich kann man zu ihnen – wenn man unbedingt möchte – auch gut hüpfen. Leider sind derzeit Pogo-Konzerte eher uncool.

Die Platte wurde nach dem Tod des langjährigen Bassisten Steve Soto aufgenommen, an den die Band auf der bedruckten Innenhülle der Langspielplatte erinnert. Es handelt sich um eine Platte mit Coverversionen, die aber alle nach den Adolescents klingen und kaum nach den Originalen.

Auf der Innenseite wird das auch kurz erklärt. Der Sänger erzählt dort kurz von den Bands, aber auch von einem Plattenladen und diversen Fanzines – das finde ich richtig gut, weil so eine Band ja nicht in einem luftleeren Raum existieren kann.

Alles in allem ist die »Russian Spider Dump« eine absolut gelungene Punkrock-Platte, der man den Charakter einer Sammlung von nachgespielten Liedern echt nicht anmerkt. Sehr schön!

13 Februar 2022

Spezieller Blick auf Wolfenbüttel

Manchmal sieht man ein Foto und hat einen Geruch und ein Geräusch vor sich. So ging es mir, als ich ein Foto von Wolfenbüttel in den digitalen Händen hielt. Sofort hörte ich wieder das Plätschern der Oker, das Summen der Insekten, das Zwitschern und Quaken der Vögel, und ich roch den Rauch der einen oder anderen Zigarette.

Verlässt man das Gästehaus der Bundesakademie für kulturelle Bildung zur »Gartenseite« hin, steht man auf einer Art Balkon. Dort kann man in dem Seminarpausen auch in Zeiten der Pandemie eine Zigarette rauchen, einen Kaffee trinken, mit anderen Menschen reden oder einfach auf die Oker blicken, die gewissermaßen um das Gästehaus herumführt.

Ich mag Wolfenbüttel, seit ich zum ersten Mal – in den 90er-Jahren – in die kleine Stadt in Niedersachsen fuhr. Der Blick von der Schünemannschen Mühle auf das Flüsslein Oker gefällt mir dabei immer besonders.

11 Februar 2022

Lykanthropus

Die Handlung von »Lykanthropus« spielt in Schweden, wo offenbar Werwölfe existieren. Eine Gruppe von Jägern macht sich auf die Jagd, und dabei geht natürlich einiges schief. Das alles ist verbunden mit der Geschichte eines alten Gutshofes …

Bei Hörspielen mag ich es eigentlich sehr, wenn bekannte Sprecher eingesetzt werden. Das erhöht den »Aha«-Effekt. Bei diesem Hörspiel finde ich es kritisch: Einer der Jäger ist Inder, und er wird von jenem Sprecher übernommen, der bei der Fernsehserie »Big Bang Theory« den schrägen indischen Nerd spielt. Wenn also die Jäger im Hörspiel auftauchen und der Jäger mit seinem indischen Akzent spricht, sehe ich einen Schauspieler aus einer amerikanischen Fernsehserie vor mir …

Ansonsten ist das Hörspiel für sich sehr gut verständlich; es steht praktisch außerhalb der Kontinuität und hat mit Jeff Parker eher eine Nebenfigur der Serie als Haupthelden. Die Landschaft des verschneiten Schweden wird mit allerlei Geräuschen plastisch vermittelt, die unterschiedlichen Jäger treten klar in Erscheinung.

Wie immer haben die Kollegen bei Zaubermond-Audio ein hervorragendes Hörspiel geschaffen. Wer in die »Dorian Hunter«-Serie hineinhören möchte, findet hier einen leichteren Zugang als mit vielen anderen Folgen – bei »Lykanthropus« nimmt sich der Fortgang der Haupthandlung gewissermaßen eine Auszeit.

Spannend!

10 Februar 2022

Der große Blonde

Ich ging in die dritte Klasse unserer Grundschule, wir waren 39 Kinder in der Klasse, und mit Vitalli wurden wir 40. Er war der erste »Ausländer«, der für mich zu einem Mitschüler wurde. 1973 war das noch etwas Besonderes. Die meisten Kinder in der Schule redeten Schwäbisch, vor allem diejenigen, die auf unserer Seite und in der Mitte des Dorfes wohnten. Bei den Kindern aus dem Neubaugebiet gab es einige, die Hochdeutsch sprachen; die fanden wir seltsam.

Vitalli sprach deutsch, was uns verwunderte, und er beharrte darauf, ein Deutscher zu sein, »halt aus Russland«. Seine Heimatstadt war Riga, aber darunter konnten wir uns nichts vorstellen. Viel erzählte er nicht, wir waren auch nicht sonderlich interessiert daran, und seinen Akzent fanden wir nur am Anfang anstrengend und verwirrend.

Weil er groß war, wählte ihn jeder gern in die Fußballmannschaft, wenn es darum, ein Spiel zu gelingen. Vitalli bewegte sich ein bisschen ungelenk, er war nicht geschickt am Ball, aber er war wegen seiner Körpergröße schnell und ließ sich nur selten umwerfen. Schnell integrierte er sich in die Klasse. Dass er aus Russland stammte, beschäftigte mich keinen Augenblick länger als nötig.

Bis sich Vitallis Mutter mit der meinen ein wenig anfreundete. Beide verdienten ihr Geld als Putzkräfte in Firmen; sie fuhren oft mit dem letzten Bus aus der Kreisstadt ins Dorf und kamen miteinander ins Gespräch. Sie waren in etwa gleichalt, und so blieb es nicht aus, dass die eine Mutter die andere Mutter auch einmal zum Kaffee einlud.

An einem Nachmittag kam meine Mutter völlig verstört von ihrem Besuch zurück. Die beiden Frauen hatten sich ihre Erinnerungen an den Krieg erzählt. »Panzer und Tote, solche Sachen halt, und nach dem Krieg wurden sie jeden Tag geschlagen, ein Elend über viele Jahre hinweg«, fasste sie den Besuch zusammen.

So endete die beginnende Freundschaft bald. Die Erinnerungen der beiden Frauen sollten nicht geteilt werden, sie konnten sich nicht über Bomben und Tod unterhalten, ohne von ihren eigenen Traumata eingeholt zu werden. Wenn sie über die Vergangenheit sprachen, was beim Dorftratsch unweigerlich der Fall war, kam der Krieg stets ins Spiel. Man hielt Kontakt, man grüßte sich, aber man ging sich aus dem Weg.

Und Vitalli und ich? Wir wurden keine Freunde. Wir stritten uns auch nicht. Aber weil sich unsere Mütter nicht verstanden, blieben wir distanzierte Schulkameraden. Und als wir in die fünfte Klasse kamen, wechselten wir auf unterschiedliche Schulen – um uns dann bald aus den Augen zu verlieren.

Killerpralinen von 1982

Die Band aus Frankfurt, eigentlich unter dem Namen Middle Class Fantasies schon einigermaßen bekannt, setzte sich mit dieser Maxi-EP – oder wie immer man das damals genau nannte – zwischen alle Stühle. Ich weiß, dass ich sie damals verwunderlich fand und lange Zeit nichts mit ihr anzufangen wusste.

Warum?

Weil es halt kein »echter Punk« war. Die Texte waren deutsch, die Stimme klang verzerrt, es wurden die typischen Punk-Instrumente eingesetzt. Aber das war's dann.

Musikalisch waren die vier Stücke auf der Platte zumeist weit entfernt von dem, was zu der Zeit an Deutschpunk üblich war; das klang weder nach Slime oder nach Daily Terror. Der Sound war manisch, der Rhythmus treibend, die Texte eher kryptisch – irgendwie war es völlig anders als die Musik, die man sonst kannte.

Später steckte man das Ganze in die Postpunk-Schublade; wer mag, kann sich dem anschließen. Höre ich mir die Platte heute an, stelle ich fest: »Pest-Club« ist der Hit, den die Platte schon in den 80er-Jahren aufwies und den ich nach wie vor großartig finde. Und die anderen Stücke sind originell, recht sperrig und auch heute noch so, dass man sie mit einiger Verwirrung anhören kann.

Die Killerpralinen waren zu ihrer Zeit ungewöhnlich, und heute ist es ihre Platte immer noch. Ich würde sagen: Der Klassiker-Status ist da echt verdient!

09 Februar 2022

Kein echter Sammler

Aber im Verlauf der Jahrzehnte geschah das, was sich offensichtlich kaum vermeiden ließ: Es wurden immer mehr Vinylscheiben. Dazu kamen Platten, die ich von Labels oder von Bands geschenkt bekam, um sie im Radio zu spielen oder im Fanzine zu besprechen.

Und so füllen die großen Vinylscheiben mittlerweile ein ordentliches Regal; die kleinen Vinylscheiben stecken in Schubfächern. CDs habe ich teilweise ausgelagert – die waren mir nie wichtig genug.

Wie es sich gehört, sortiere ich das Ganze irgendwie: nach Genre und dann alphabetisch. Genre heißt in diesem Fall aber schlicht: Punkrock und Artverwandtes sowie »anderes«. Das machte sich im Verlauf der vielen Jahre, in denen ich Radio machte, dann auch positiv bemerkbar.

Das Foto zeigt die linke Hälfte des Plattenregals. In der Mitte steht der eine oder andere Comic oder Bildband …

Ein deutscher SF-Klassiker mit Höhen und Tiefen

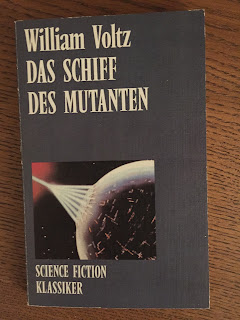

Der Roman wurde ursprünglich im Jahr 1967 als Heftroman veröffentlicht, damals in der »Terra«-Reihe; es folgten mehrere Nachdrucke. Die Version, die ich nun las, war 1987 unter dem Reihentitel »Science Fiction Klassiker« als Taschenbuch bei Moewig herausgekommen. Man kann davon ausgehen, dass Voltz für diese Version den Originaltext aus den 60er-Jahren genommen und erweitert hatte – das merkt man teilweise sogar beim Inhalt.

Der Autor zeigt ein Universum, in dem sich dystopische Elemente häufen: Zwar haben die Menschen längst die Möglichkeit entdeckt, durch das All zu reisen und fremde Welten anzusteuern. Aber sie sind nicht in der Lage, auf diesen Welten zu überleben, und wer zu lang im All unterwegs ist, wird wahnsinnig. Also bleiben die Menschen auf der Erde, die langsam an der Überbevölkerung zu ersticken droht, und müssen durch Nahrungsmittel ernährt werden, die man auf fremden Welten gewinnt.

Die Schiffe wiederum werden von Besatzungen gesteuert, die teilweise in den Dienst gezwungen werden. Kontrolliert werden sie von Mutanten, die als einzige in der Lage sind, im All zu überleben und die anderen Menschen an Bord zu schützen. Weltraumfahrt ist in diesem Universum also alles andere als angenehm, sondern ein unaufhörliches Drama, ein Kampf um Leben und Tod, um Wahnsinn und Gewalt.

Vor allem die Szenen innerhalb des Raumschiffes lesen sich düster und zeitweise echt grausig. In diesen Szenen zeigte der damals noch junge Voltz sein Talent, glaubwürdige Figuren in spannenden Situationen zu zeichnen. Das lässt sich nach wie vor sehr gut lesen, das ist immer noch packende Science Fiction.

Beim Prolog fragt man sich als Leser nicht nur einmal, ob dieser wirklich nötig ist – er liest sich so, als habe ihn der Autor für die Taschenbuchausgabe einfach davor gesetzt, damit das Werk auf die gewünschte Länge kam. Auch zwischendrin gibt es immer wieder Szenen, die so wirken, als habe man sie »irgendwie« ergänzt und vor allem nicht vernünftig lektoriert.

Trotz aller Schwächen handelt es sich bei »Das Schiff des Mutanten« um einen lesenswerten Science-Fiction-Klassiker aus dem deutschsprachigen Raum. Den Roman gibt es derzeit nur als E-Book zu kaufen; hier wäre eine schöne Neuveröffentlichung wünschenswert.

08 Februar 2022

Spaziergang vor der Nase

Polizisten auf Motorrädern riegelten die Straße ab, Leute kamen auf mich zu, in einer eher gemütlichen Gangart. Ich schob mein Fahrrad an die Seite, stellte mich direkt vor den Eingang einer Bank und wartete ab. Dann hörte ich das Trommeln und die Sprechchöre.

»Auf die Straße – für die Freiheit!«, riefen die Leute laut. Andere gaben die schon bekannte Parole von sich: »Frieden – Freiheit – Selbstbestimmung!« Dann kamen die Demonstranten an mir vorbei, und ich sah mir den gesamten Zug an.

Jahrelang war ich bei Demonstration auf der Seite gestanden, die von der Polizei als Gegner betrachtet wurde. Diesmal hielt ich mich hinter einer extrem lockeren Kette aus Beamten aus; niemand von den Demonstranten schien mich auch nur zu beachten.

Einige hundert Leute zogen an mir vorüber, ich war angesichts der hohen Zahl sehr überrascht. Sie trugen Schilder wie »Schimpfen statt Impfen« – die wohl witzig gemeinte Umwidmung der Aussage »Impfen statt Schimpfen« – oder auch »Wir sind die rote Linie«.

Wenige Trommler waren unterwegs, die meisten Leute wirkten locker, als ob sie wirklich auf einem Spaziergang wären. Gut die Hälfte trug Maske, die andere Hälfte nicht; die Abstände waren allerdings so, dass die Polizei kaum Grund zum Eingreifen gefunden hätte. (Inwiefern das Brüllen von Parolen jetzt gesetzlich in Zeiten der Pandemie geregelt ist, wenn Schulkinder nicht singen dürfen, weiß ich allerdings nicht.)

Die Leute sahen zumeist normal aus, kleinbürgerlicher Durchschnitt. Einige Gruppen junger Männer hätte ich eher ins »sportliche Spektrum« eingeordnet, einige Langhaarige – eher vom Typ »Ökos« – waren dazwischen, und bei einigen Leuten hatte ich das Gefühl, sie seien ganz schön verstrahlt.

Nachdem der ganze Zug an mir vorbei war, kapierte ich erst, dass ich direkt am Rand der Schlusskundgebung stand. Ich stieg auf mein Rad und fuhr heim; irgendwelche Reden wollte ich mir dann doch nicht antun.

Ungewöhnlicher Western-Comic in toller Aufmachung

Die Handlung beginnt gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Die Indianerkriege sind vorüber, Cowboys alter Schule braucht man eigentlich auch nicht mehr. Der alte Cowboy Ambrosius erwartet eigentlich nicht mehr viel vom Leben. Doch dann erfährt er, dass im Süden der Vereinigten Staaten angeblich eine Tochter von ihm lebt, die schon 21 Jahre alt ist.

Er reitet in den Süden, auf der Suche nach seiner Vergangenheit, die er eigentlich längst vergessen hat. Unterwegs begegnen ihm allerlei Probleme; es gibt Schießereien und unliebsame Begegnungen. Vor allem aber trifft er einen kleinen Indianerjungen, der ihm wie ein Schatten zu folgen scheint. Er nennt ihn Ghost Kid, vor allem auch deshalb, weil ihn offenbar niemand außer er selbst sehen kann.

»Ghost Kid« ist ein Spätwestern, einer von der Sorte, in denen im Prinzip das Ende einer Ära beschworen wird. Ein alternder Cowboy auf der Suche nach seiner Bestimmung, ein junger Indianer auf der Suche nach einem neuen Leben, eine junge Frau auf der Suche nach Glauben und Erlösung – ihre Leben vereinen sich am Ende in einer Weise, die zur Geschichte passt. Oger erzählt mit viel Liebe zum Detail, man folgt seinem Cowboy gern durch die Prärien und Berge Amerikas.

Vor allem aber überzeugt dieser Comic künstlerisch. Oger zeichnet realistisch genug, dass er mit »Ghost Kid« an die Klassiker des Western-Comics erinnert. Gleichzeitig zeigen die Gesichter seiner Figuren und manche Details der Landschaft eine satirische Verzerrung, die eine Distanz zur Geschichte erzeugt. Die Farbgebung wiederum macht den Eindruck von Gemälden, die Action ist teilweise recht drastisch.

»Ghost Kid« steht in der Tradition großer Western-Filme und -Comics. Wer das Genre mag, wird diesen Comic lieben. Und wer – ganz allgemein – gut gemachte Comics mag, sollte auf jeden Fall einen Blick riskieren.

07 Februar 2022

MelodyCore aus Barcelona

Die Band kommt aus Barcelona, seit 2013 spielen die vier Katalanen zusammen. Mittlerweile sind diverse Tonträger entstanden, man tourt fleißig, und angeblich sind die Konzerte der Band eine schweißtreibende Angelegenheit. Bei der Musik glaube ich das durchaus, schon beim ersten Anhören fing ich an zu zappeln.

Klar, nicht jedes Stück wird durchgebollert, bei manchen geht es – wie in »Sunny Daze« – wesentlich ruhiger zu, und bei anderen erinnert die Musik schon wieder an schwungvollen IndieRock, der fast hymnisch klingt. Bei einigen Stücken wimmert und jault eine Metal-Gitarre, das finde ich kurz nervig, aber es ist nicht wirklich schlimm.

Wenn man es genau nimmt, erinnern mich Blowfuse an Offspring zu Beginn der 90er-Jahre, nicht nur wegen der Musik, sondern auch wegen der Stimme des Sängers. Diese ist ein wenig gequetscht, klingt damit auf jeden Fall ganz anders; es ist kein Hardcore-Gebrüll, aber auch kein braves Gesinge, sondern hat einen eigenen Ausdruck.

»Daily Ritual« ist in positivem Sinn ein Blick in die 90er-Jahre; die Platte wirkt, als habe man sie in Kalifornien aufgenommen, kurz nachdem die Band vom Skateboard-Park in Santa Barbara ins Studio gerollt ist. Dazu kann man der Band gratulieren! Wenn die vier Herren es schaffen, die positive Energie weiter zu bewahren, ohne in die Langeweile zu verfallen, die MelodyCore irgendwann befiel, ist es mir um ihre Zukunft nicht bange.

06 Februar 2022

Dünnes Eis in Grönland

Bei der Serie handelt es sich um eine internationale Koproduktion: Schweden, Island und Frankreich haben zusammengearbeitet, und gedreht wurde vor Beginn der Pandemie. Die Handlung spielt zum allergrößten Teil auf Grönland, wobei es dort diverse Schauplätze gibt. Sie ist extrem vielschichtig.

Auffallend ist die starke politische Ausrichtung: Eine wichtige Figur ist die schwedische Außenministerin, die sich für den Klimaschutz stark macht und verhindern möchte, dass man weitere Ölquellen in der Arktis erschließt. Eine andere Figur ist die einer schwedischen Agentin, die hochschwanger ist und deren Mann auf einmal von Terroristen entführt wird. Das alles hängt zusammen … und während die Verhandlungen der Minister im Arktischen Rat laufen, werden einzelne Politiker erpresst.

Ebenso auffallend ist eine zweite Handlungsebene, in der es um Kolonialismus geht: Die Dänen sind für die Außenpolitik Grönlands verantwortlich, doch die eigentlichen Grönländer – die in der Serie meist ihre eigene Sprache benutzen, die dann untertitelt wird – wollen eine stärkere Unabhängigkeit und haben ihre eigene Agenda. Das schafft zusätzliche Spannungen.

Dazu kommen all die emotionalen Themen, die man in heutigen Serien immer stärker findet: Alkoholismus in der Gesellschaft, außereheliche Affären, Konflikte um die Erziehung. Das alles vermengt sich ständig aufs Neue; viele Menschen spielen ihre Rollen her unvollständig, und im Verlauf der Serie bekommt man von mancher Figur ein ganz anderes Bild.

Alles in allem ist das eine toll gemachte Serie: Die einzelnen Folgen sind jede für sich sehr spannend. Der politischen Haupthandlung – es geht mit dem Klimawandel und der Ölförderung um die ganz großen Themen – ordnen sich die emotionalen und persönlichen Themen unter. Beeindruckend sind die Landschaftsaufnahmen, auch die Schauspieler finde ich meist sehr gut.

Absolut empfehlenswert!

04 Februar 2022

Schattenexistenz für einen alternden Punk

Das sieht man auch an der aktuellen Folge fünfunddreißig. Diese wurde in der Ausgabe 160 des OX-Fanzines veröffentlicht. (Damit hätte der OX-Herausgeber nicht gerechnet, damals, als er noch in Heidenheim im Schwäbischen und ich in Freudenstadt im Schwarzwald wohnte.) Auf dem Titelbild ist ein älterer Herr zu sehen, der einem auch wie ein Überbleibsel aus den 80er-Jahren anmutet.

In meiner Geschichte geht es diesmal wirklich um das Thema des Älterwerdens. Aber nicht aus der Perspektive von heute, sondern aus dem Blickwinkel von 1996. Wer damals über dreißig Jahre alt war, fühlte sich in Punkrock-Kreisen schon recht alt – das hat sich dann auch geändert.

Aber mir hat es Spaß gemacht, sehr sogar, diese Sequenzen zu schreiben. Ich hoffe ja immer, dem Publikum gefällt das auch.

Keine angenehme, aber eine informative Lektüre

Weil ich immer mal wieder politische Zeitschriften und Zeitungen lese, war ich nicht schockiert darüber, in dieser Broschüre zu erfahren, dass es immer noch Sklaverei gibt. Trotzdem ist die Zusammenstellung von Artikeln und Bildern eindrucksvoll – wenngleich nicht im positiven Sinn.

Viele Leute meinen ja, Sklaverei gäbe es nicht mehr, sie seit über hundert Jahren abgeschafft. Aber das ist ein Irrglaube. In vielen Ländern werden Menschen wie Sklaven gehalten; sie sind rechtlos, erhalten kein Geld für ihre Arbeit und werden immer wieder misshandelt.

Einigermaßen bekannt ist, dass es beispielsweise in Mauretanien immer noch Sklaverei gibt. Die Art und Weise, wie Frauen in die sexuelle Ausbeutung verschleppt werden – etwa in Bordelle in Deutschland –, ist aber ebenfalls Sklaverei. Das sind nur zwei der Beispiele, die in dieser Broschüre genannt werden.

Grundlage für die Artikel, die immer um die zwei Seiten umfassen und mit Grafiken und Statistiken unterfüttert werden, sind offizielle Informationen internationaler Organisationen. Die Texte sind nüchtern verfasst, sie wirken auf mich sauber recherchiert und absolut korrekt.

Die Rosa Luxemburg Stiftung gibt diese Broschüre heraus, redaktionell verantwortlich ist Eva Wuchold. Man merkt von der inhaltlichen Nähe der Stiftung zur Linkspartei nichts; sie ist parteipolitisch so unabhängig, wie man sich das nur vorstellen kann. Und ich empfehle sie als nützliche Lektüre für Menschen, die sich für Politik und gesellschaftliche Zusammenhänge interessieren.

03 Februar 2022

Jürgen Mercker startet »Solaris« neu

Mercker, der vorher mit dem professionellen »Andromeda«-Magazin auf sich aufmerksam gemacht hatte, war zu diesem Zeitpunkt kein unbekannter Mann. In seinem Schreiben verwies er auf die literarische Tradition, auf die er sich berief: auf »das literarische Fanzine SOLARIS«. Er aber wollte die Fehler bisheriger Science-Fiction-Magazine im deutschsprachigen Raum vermeiden und mit einem neuen Konzept auf sich aufmerksam machen.

Zu seinem Konzept zählt die Produktion einer kostenlosen Nullnummer, die im April 1982 an alle Interessenten verschickt werden sollte. Die offizielle Erstausgabe war für den August geplant, die zweite Ausgabe sollte im Dezember 1982 folgen. Ab dem 1. Januar 1983 sollte das Magazin alle zwei Monate in den Handel kommen.

Mercker wollte ein farbiges Magazin, er wollte Geschichten von Profis und Amateuren drucken und über diese Themen berichten: »SF-Szene, Film, TV/Radio, Porträts, Comics, Interviews und allg. Artikel« gab er als Inhalte an. Seinem Schreiben fügte er einen Fragebogen bei, und er bat darum, diesen auszufüllen und an ihn zurückzusenden. Wie viele Verlagsleute darauf und in welcher Weise reagierten, ist leider nicht bekannt.