Es passiert einiges um mich herum, und nicht alles gefällt mir. Vieles fasziniert mich, vieles interessiert mich – und das soll Thema dieses Blogs sein.

30 Juni 2022

Weihnachtsvorbereitungen 1954

Meine Eltern heirateten am 1. Mai 1954, sie zogen in das kleine Elternhaus meines Vaters – in dem ich später auch aufwachsen wollte –, was sicher sehr beengt war. Aber man hatte kein Geld für »was eigenes«, zudem hausten zu der Zeit immer noch Millionen von Menschen in Deutschland in Baracken und Hütten.

Meine Großeltern starben beide im gleichen Jahr. Was eine familiäre Tragödie war, erwies sich für meine Eltern unterm Strich dann als Erleichterung: Sie hatten das Haus für sich allein. Und sie konnten Weihnachten 1954 als Ehepaar gemeinsam feiern. Viel Geld hatte man dafür nicht: Mein Vater war Handwerker, meine Mutter Hilfsarbeiterin

Das Bild zeigt meine Mutter, wie sie die Vorbereitungen für den Abend trifft. Der Baum ist geschmückt, das Essen steht auf dem Tisch, sogar eine Flasche Wein wurde bereit gestellt. Die Möbel, die man im Bild sieht, stammten noch von den Eltern meines Vaters, und sie wurden noch bis in die frühen 80er-Jahre benutzt.

Das letzte gemeinsame Weihnachten sollten meine Eltern am 24. Dezember 2004 feiern. Genau fünfzig Jahre nach diesem ersten Weihnachtsfest ...

29 Juni 2022

Ein Leben und eine Epoche

Gerade mal 112 großzügig bedruckte Seiten umfasst »Mara«; wer möchte, kann das Ding also eine Novelle oder eine lange Erzählung nennen. Als Autorin zeichnet Viktorija Tokarjewa verantwortlich, die seit den 60er-Jahren ihre Erzählungen und Romane veröffentlicht und zu den wichtigsten Autorinnen Russlands gezählt wird. (Wo sie politisch steht und wie sie sich zu aktuellen Ereignissen verhält, weiß ich nicht.)

In »Mara« geht es um eine junge Frau; sie wird mitten im Zweiten Weltkrieg geboren, wird in den Osten evakuiert, bekommt in Sibirien nur wenig vom Krieg mit. Ihr Vater stirbt, in Leningrad sieht sie dann deutsche Kriegsgefangene. Vor dem Hintergrund der politischen Entwicklung (das Ende der stalinistischen Diktatur, die Zeit des Erwachens nach dem Tod des Diktators, die drögen Breschnew-Jahre, das Durcheinander der 80er-Jahre) erzählt die Autorin die Geschichte einer Frau, die nach Macht und Geld strebt.

Mare trifft Männer, sie benutzt sie, dann wechselt sie ihre Liebhaber und Eheleute aus. Dabei setzt sie ihr blendendes Aussehen als Vorteil ein. Erzählt wird die Geschichte aus der Sicht einer Freundin, die von Mara auch nur ausgenutzt wird, die Mara aber dennoch bewundert, ja, geradezu anhimmelt.

Viktorija Tokarjewa schildert eine beeindruckende Laufbahn: Es gelingt ihr, auf so wenigen Seiten nicht nur eine Figur in ihrer Vielschichtigkeit zu präsentieren, sondern auch ein Porträt der Sowjetunion über mehrere Jahrzehnte hinweg. Ihr Stil ist nüchtern und präzise, es gibt keine »spannenden« Szenen und auch keine Action, und trotzdem fesselte mich diese Geschichte auch beim zweiten Mal sehr.

Das schmale Buch behält seinen Platz im Bücherregal. Ich bin mir sicher, dass ich es in zehn oder zwölf Jahren wieder einmal lesen werde …

28 Juni 2022

Nicht gerade optimal

Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich das Bedürfnis, mein Mittagessen zu fotografieren. Ich tat es nicht, weil ich schließlich die Aussagen unseres Verkehrsministers sehr ernst nehme, der darauf hinwies, wieviel Energie es kostet, Fotos vom Mittagessen in die Sozialen Netzwerke zu stellen. Vor allem wäre das Foto sicher eher abschreckend gewesen, und das ist dann ja negativ.

Ich verstehe nicht, warum ein Lokal, das gut frequentiert ist, im Jahr 2022 nicht in der Lage ist, etwas Vegetarisches auf den Tisch zu bringen, das wenigstens halbwegs ansprechend schmeckt und aussieht. Eine Portion Pommes frites mit Mayo wäre mir in diesem Moment lieber gewesen, wäre sicher genauso gesund ausgefallen und hätte auf jeden Fall besser geschmeckt.

Aber ich aß alles. Erstens hatte ich Appetit– »d’r Honger treibt’s nai«, hätte meine Mutter gesagt –, und zweitens wollte ich keinen Aufstand machen. Aber ich bereute echt, dass ich mit hinterher nicht gleich einen doppelten Obstler zu Gemüte führte. Das hätte das Essen im Nachhinein deutlich aufgewertet ...

24 Juni 2022

Eine Ausgabe zur russischen Science Fiction

Das mag mancher seltsam finden, ich nicht: Gerade die Science Fiction ist häufig subversiv, und ihre Autorinnen und Autoren stehen oft in Opposition zum Staat.

Gelesen habe ich die Ausgabe 80, die am 1. Juni 2022 erschienen ist. Auf 56 Seiten im A5-Format geht es um das oben genannte Thema, und dabei bleibt die Redaktion – wie immer – auf sympathische Weise fannisch. Man liefert keine stockseriösen Artikel, sondern sagt seine Meinung zu Büchern und Filmen. Klar, das Heft versteht sich als Rundbrief für die »Freunde des ASFC«, also des Andromeda SF-Clubs Halle/Sale.

Es gibt einen lesenswerten Überblick über die russisch-sowjetische Science Fiction, den Erik Simon verfasst hat, einer der Kenner für diese Spielart der phantastischen Literatur überhaupt. Darüber hinaus stellt die Redaktion Filme und Bücher von bekannten und unbekannten Autorinnen und Autoren vor, mehrheitlich sind es Männer.

Der Sachverstand ist vorhanden, eigene Schwächen werden dennoch eingestanden – etwa mangelnde Kenntnisse der russischen Sprache in einer Rezension. Aber das macht nichts: Das Fanzine gibt einen guten Einblick in das Thema und liefert mir eine Reihe von Tipps zu Science-Fiction-Romanen, die ich noch nicht gelesen habe, die aber interessant klingen. (So viel zu lesen, so wenig Zeit! Aber gut, ich hab’s mir ja ausgesucht.)

Die Ausgabe 80 des »Neuen Sterns« hat mir wieder sehr gut gefallen – ich freue mich auf die zweite Russland-Ausgabe –, ein positives Fanzine, das im »alten Geist« ist, ohne aber die Vergangenheit lobzuhudeln. Man macht halt sein Ding auf seine Art und Weise. (Viele Abbildungen runden übrigens diese Ausgabe ab; sowohl der russischen Originale als auch der deutschen Übersetzungen, sofern es diese gibt.)

Und wie immer: Ein vernünftiges Impressum gibt es bei diesem Fanzine nicht. Man bestellt es am besten per Mail beim Herausgeber: phantastische.ansichten@web.de.)

23 Juni 2022

Schwäbische Kartenspiele

Auf dem Dorf hatte ich allerdings oft bei den klassisch-schwäbischen Kartenspielen mitgemacht. Wir saßen auf Bänken am Dorfbrunnen und spielten, oder wir hockten auf einer Wiese und warfen die Karten ins Gras. Dabei nahmen wir das württembergische Blatt zur Hand und betrieben Spiele, die ich über all die Jahre vergessen hatte. Dank der Wikipedia weiß ich wieder, was ich mit neun, zehn oder elf Jahren gern gespielt hatte.

Es waren »Gaigla« und »Benoggel«. Ich wüsste nicht mehr, wie die Regeln sind, und ich wusste vor allem als Kind nicht, dass man das eine Spiel als »Binokel« bezeichnet, wenn man den richtigen Begriff nimmt. Wir sagten nur »Benoggel«.

Es ist auch egal. Ich sehe mich wieder vor mir, wie wir in der Sonne sitzen, die abgegriffenen Karten in der Hand, und versuchen, so schlau wie möglich zu spielen, und dabei die Sprüche der »Alten« von uns zu geben, in möglichst grobem Schwäbisch

Eine Single von Ian Dury

Das Stück war in den 80er-Jahren recht populär, und das zu Recht: Seine Mixtur aus flottem Rhythmus, schrägem Text – mit französischen und deutschen Wörtern zwischendurch –, gelegentlichen Bläsersäten und viel Funk war schon etwas Besonderes. Dazu der Sänger, der seine Textzeilen nicht »schön« sang, sondern »punkig« herausbrachte.

Veröffentlicht wurde die Single schon 1978, ich besitze die deutsche Pressung der Spliff-Records-Platte. In den 80er-Jahren spielte ich sie auch, wenn ich bei uns im Jugendzentrum meine Platten zum Tanz auflegte; entsprechende Gebrauchsspuren zieren die Vinylscheibe und vor allem die Papierhülle. Ich höre sie trotzdem gern, und ich kenne das Knistern an manchen Stellen schon recht gut.

Wobei die B-Seite auch gelungen ist; sie ist aber nicht tanzbar und wurde von mir deshalb nie gespielt. »There Ain't Half Been Some Clever Bastards« ist sehr locker, ein dezentes Popstück, das man sich auch als Soundtrack für einen Sonntagsspaziergang vorstellen könnte. Textlich ist es eher sarkastisch – insgesamt ein ziemlicher Gegenatz zu dem Hit auf der A-Seite.

Nach all den Jahrzehnten mag ich diese oft benutzte und tausendfach gespielte Single immer noch. In Erinnerung an Ian Dury sollte ich dann heute wohl einen Whisky trinken.

22 Juni 2022

Gert Zech ist verstorben

Den Grinsenden begrüßte ich erfreut. Es war Dieter Sachse, ein schon älterer Science-Fiction-Fan aus Mainz, den ich seit den 80er-Jahren kannte. Mit ihm hatte ich mich im Verlauf der Jahre oft unterhalten. Dieter war unter anderem bekannt als »Porno-Sachse«, weil er bei Cons auch allerlei Porno-Zeitschriften und Videokassetten verkaufte und einml einen Vortrag über pornografische Science Fiction hielt, den ich höchst amüsant fand.

»Das ist übrigens Gert Zech«, sagte er und wies auf den Herrn neben sich.

Wir gaben uns die Hand, und mir entfuhr als erstes der Satz »Zech muss wech«. Der Mann guckte ein wenig griesgrämig, Dieter Sachse lachte laut, und ich brauchte einige Zeit, bis ich die Lage wieder geglättet hatte. Ich meine, das war ja eigentlich schon peinlich: Ich war ein immer noch recht junger Redakteur, Zech ein erfahrener Wissenschaftler – und dann so ein Spruch …

Gert Zech war in den späten 60er-Jahren der Vorsitzende des Science-Fiction-Clubs Deutschland, damals ein aktiver Fan also. Vor allem die Linken innerhalb des Clubs bekämpften ihn massiv, daher kam auch der Slogan »Zech muss wech«.

Wie es sich herausstellte, war er längst als Wissenschaftler tätig und publizierte auch als solcher. Mit der Fan-Szene hatte er praktisch nichts mehr zu tun, Science Fiction mochte er noch. (2019 ließ er sich sogar beim sogenannten OldieCon blicken.)

Das spontane Treffen in Frankfurt blieb meine einzige Begegnung mit Gert Zech. Mittlerweile habe ich erfahren, dass er Anfang 2022 verstorben ist, im Alter von 80 Jahren. Wie ich der Wikipedia entnehmen kann, ist immerhin ein Asteroid nach ihm benannt worden. Das ist dann doch eine schöne Ehrung für einen Mann, und im Nachhinein finde ich es sehr schade, dass meine Begegnung mit ihm so kurz gewesen war.

Alptraumhafte Reise auf einsame Inseln

Im Zentrum der Geschichte steht ein Arzt, der in das Fischerdorf Siren Cove reist, das sich auf einer abgelegenen Insel befindet. In der Umgebung der Insel leben Meerjungfrauen, die sich neuerdings seltsam benehmen. Der Arzt stellt fest, dass sie auf grauenhafte Weise mutieren – die Gefahr für die Menschen der Insel wird dadurch noch größer, als sie ohnehin schon ist …

Mellick nimmt eine phantastische Idee – es gibt Meerjungfrauen wirklich –, setzt sie in eine Welt, die eigentlich der unseren entspricht, und verändert sie auf fiese und zugleich spannende Art und Weise. In diesem Fall heißt das: Wenn es Meerjungfrauen gibt, die Menschen essen, muss die Regierung darauf reagieren. Also werden künstliche Menschen gezüchtet – die Details tun hier nichts zur Sache –, die den Meerjungfrauen als Ersatzfleisch angeboten werden. Und wenn Meerjungfrauen zur Hälfte Fische sind, hat das natürlich auch Auswirkungen auf viele andere Dinge.

Der Autor treibt diese Ideen Stück für Stück weiter. Während die Handlung am Anfang recht harmlos wirkt, wird sie immer gruseliger. Menschen verformen sich, Meerjungfrauen mutieren, die Hauptperson selbst hat ein unheimliches Geheimnis … das liest sich spannend und fesselt über die gesamte Länge des Romans.

Ein wenig ärgerlich ist höchstens die Tatsache, dass der Autor bei den Erzählperspektiven sehr uneinheitlich vorgeht. Er gibt immer dann irgendwelche Informationen zur Insel und den Meerjungfrauen preis, wenn es ihm passt – das wirkt dann manchmal wie hingetrickst und ist wenig spannend.

Das stört aber kaum, weil die Geschichte mit ihrer gruseligen und streckenweise ekligen Atmosphäre mich wirklich packte. Ich konnte kaum mit der Lektüre aufhören und raste am Ende geradezu durch die Seiten. »Insel der Meerjungfrauen« bietet eine verstörende Lektüre; das ist Horror auf eine andere Art als gewohnt.

Erschienen ist der Roman als ein schön gestalteter Hardcover-Band. Ohne Schutzumschlag zwar, aber einfach gut gemacht – sehr großzügig gesetzte 208 Seiten sind es geworden. Beziehen kann man den Roman über diverse Versender als E-Book oder direkt beim Festa-Verlag. Das Hardcover kostet 19,99 Euro.

Wer einen abgedrehten Mix aus Science Fiction, Horror und allgemeiner Phantastik haben möchte, ist hier sehr gut beraten. Der Roman ist nicht brutal, aber er ist streckenweise echt eklig – das ist meine kleine Triggerwarnung an dieser Stelle.

21 Juni 2022

Die Schlacht bei Malsch

Am 9. Juli 1796 kämpften rund 80.000 Mann aus allerlei Nationen um Dörfer wie Loffenau und Malsch, um Bietigheim und Mühlburg. Die Ettlinger Linie wurde errichtet, es kam zu erbitterten Gefechten.

Geblieben ist davon so gut wie nichts. Im Geschichtsunterricht hatte ich davon nie gehört; dabei liegt Freudenstadt nur wenige Kilometer von den Ausläufern der Schlacht entfernt. Zwischen dem Dreißigjährigen Krieg und dem Zweiten Weltkrieg schien die Geschichte – so in meiner schulischen Erinnerung – einen großen Bogen um die Region gemacht zu haben; okay, es gab die Badische Revolution, aber die wurde im Unterricht auch kaum durchgenommen.

Aber eine Schlacht mit so vielen Leuten? Ich bin sicher, bei einer Umfrage unter den Menschen der Region wüssten die meisten nichts davon. Sie ist offensichtlich durch jüngere Ereignisse vor allem im 20. Jahrhundert aus dem kollektiven Gedächtnis der Leute verdrängt worden.

Immerhin gibt es immer wieder Gedenksteine im Wald, teilweise schon recht verwittert und durch informierende Tafeln ergänzt. Das finde ich gut, das hilft zumindest Interessierten wie mir weiter ...

Ein Comic-Zweiteiler in faszinierendem Stil

Doch der Reihe nach … Die Geschichte beginnt im Jahr 1964, der Schauplatz ist San Francisco. Und der Mann, aus dessen Sicht erzählt wird, weiß beim besten Willen nicht mehr, wer er eigentlich ist. Er wacht neben der Leiche einer Frau auf.

Dafür scheinen ihn recht viele Leute einschätzen zu können. Er hat richtig viel Geld, er besitzt eine teure Wohnung in New York, die Leute haben Respekt vor ihm. Recht schnell wird klar, dass er aus dem »Milieu« kommt und nicht gerade zu den netten Menschen dieser Stadt gehört. Die Polizei ist ihm auf der Spur, man hält ihn für einen Mörder, und er hat keine Ahnung, was eigentlich rings um ihn gespielt wird.

Wie soll er damit umgehen? Er versucht, mehr über sich und sein Leben herauszufinden, und merkt recht schnell, dass er sich bei diesem Versuch mit der Mafia anlegt …

Als Autor zeichnet bei diesem ungewöhnlichen Comic der in Straßburg geborene Roger Seiter verantwortlich. Seit den 90er-Jahren veröffentlichte er mehrere Comics, für die er die Texte schrieb. In »Mord für Mord« hält er die klassischen Regeln eines Krimis ein: Auf jeder Seite gibt es weitere Informationen, die Hauptfigur sammelt ihre Erkenntnisse, die am Ende ein vollständiges Bild ergeben. Die Dialoge sind oft lakonisch, die Einbindung in die 60er-Jahre wirkt glaubhaft. Das ist spannend erzählt und lässt einen die Comics kaum aus der Hand legen.

Am gelungenen Gesamtbild haben die Zeichnungen und vor allem die Farbgebung einen sehr großen Anteil. Pascal Regnauld ist mir vor allem durch seine Mitarbeit an »Canardo« bekannt geworden. Bei diesem Krimi setzt er auf eine Art gebrochenen Realismus; die Figuren sind ernsthaft gezeichnet, sie wirken aber immer ein wenig verzerrt. Jede für sich ist klar dargestellt, die Action und die Dialoge sind stimmig. Die Welt von »damals« wirkt plastisch und klar, das macht der Zeichner richtig gut.

Seine Farbgebung ist allerdings besonders interessant: Im Prinzip arbeitet er mit Farbtönungen, die er durchzieht. Spielen die Szenen bei Tag, sind sie eher golden und braun; spielen sie in der Nacht, zeichnen sie sich durch krasse Schwarzweiß-Abschnitte aus. Regnaud verzichtet auf zu viele Farben, was seinen Illustrationen einen interessanten Charakter verleiht. So etwas sieht man wirklich nur selten – das ist künstlerisch, aber nicht verkünstelt.

Ein insgesamt mehr als bemerkenswerter Krimi-Zweiteiler!

20 Juni 2022

54 Milliarden ...

Seit 2011 haben die westlichen Nationen rund 43 Milliarden Euro für die Syrienhilfe der Vereinten Nationen ausgegeben. Allein Deutschland hat 2020 und 2021 jeweils 1,7 Milliarden hingelegt. Das Geld landet durch allerlei Manipulationen – unter anderem mit der Zentralbank in Syrien – auf den verschiedensten Konten. Und vor Ort werden natürlich nur die Leute mit Hilfsgütern versorgt, die sich dem Regime gegenüber besonders treu verhalten.

Der Artikel geht sehr ins Detail und ist unterm Strich sehr negativ. Die Autorin nennt immerhin Möglichkeiten, die Hilfe – sie ist ja für die notleidende Bevölkerung sinnvoll – so zu lenken, dass sie auch bei den Betroffenen ankommt. Aber die Lektüre macht echt keine Freude.

(Von der Autorin gibt es auch ein recht aktuelles Sachbuch zum Krieg in Syrien, das im Herder-Verlag erschienen ist. Vielleicht sollte ich mir das mal zulegen.)

17 Juni 2022

Männer im Wald

Sie kamen den Weg von Bad Herrenalb herunter, meist drei Mann nebeneinander, und unterhielten sich lautstark. Die Räder waren neu, die Reifen dick. Die Männer an der Spitze der Gruppe saßen breitbeinig auf ihren Rädern, als ritten sie Pferde und seien im Wilden Westen unterwegs.

Ich war auf dem Weg nach Bad Herrenalb, auf dem Radweg, der rechts entlang der Alb den Berg hinauf führt. Die Strecke war richtig schön: meist eine angenehme Steigung, nur ab und zu mal ein Anstieg, bei dem ich mich mehr anstrengen musste. Ich genoss es, durch den Wald zu fahren. Rechts von mir erhoben sich die Hänge des Schwarzwalds, links von mir war das Naturschutzgebiet, das man entlang der Alb in diesem Bereich des Tals eingerichtet hatte.

Die Männer bekamen offenbar nicht mit, dass ich ihnen entgegen kam. Sie waren mit sich selbst beschäftigt, unterhielten sich laut. Keiner von ihnen war verschwitzt, während ich mich schon ziemlich klebrig fühlte.

»Hey, hallo!«, rief ich und klingelte. »Aufpassen!«

»Vorsicht, Radfahrer!«, schrie einer der Männer an der Spitze der Gruppe. Weiteres Geschrei ertönte, die Gruppe sortierte sich um, so dass ich knapp an ihr vorbeistrampeln konnte, einen halben Meter neben dem Gestrüpp an der Seite.

»Mach doch nicht so ein Geschrei!«, schnauzte mich einer der Radler an, als ich ihn passierte. »Der Weg ist für alle da.«

Ich schüttelte nur den Kopf und trat stärker in die Pedale.

15 Juni 2022

Ein Bier der Lesewuth

Dieser Tage trank ich es endlich. Das Bier der Marke »Lesewuth« füllte mein Trinkglas nicht ganz, aber ich trank es gern: ein leichtes Bier, ein helles Bier, eines, das gut gekühlt den Durst löschte und gut schmeckte. Als Aktion für einen neuen Verlag fand ich das schon mal gut.

Leider konnte ich vom Bier noch keine Rückschlüsse auf den Verlag und sein Programm ziehen. Ich hoffe, dass ich das bald nachholen kann ...

Ein literarisches Meisterwerk

Der Autor erzählt von Cora, einer Sklavin, die auf einer Plantage in den Südstaaten lebt. Sie hat sich eigentlich in ihrem Dasein als rechtlose Person eingerichtet; dann aber beginnt sie mit einer Flucht, die sie quer durch die Südstaaten und an verschiedene höchst dramatische Stellen bringt. Dabei wird sie Zeugin der unterschiedlichen Verhältnisse, in denen die Sklaven sogar in ihrer Freiheit leben müssen.

Whiteheads Roman zeigt am Anfang vor allem die Brutalität der Lebensverhältnisse: Die Sklaven sind rechtlos, sie werden misshandelt und müssen extrem hart arbeiten. Wenn sie zu fliehen versuchen, werden sie ausgepeitscht oder öffentlich auf grausame Weise umgebracht. Als die Sklavin Cora mit ihrer Flucht beginnt, vertraut sie sich der sogenannten Underground Railroad an.

Die gab es auch in der Wirklichkeit des 19. Jahrhunderts. Damit waren die Wege gemeint, auf denen Sklaven aus dem Süden in den Norden geschleust wurden. Bei Whitehead werden daraus wirkliche Eisenbahnlinien, die unterirdisch verlaufen. Der Autor macht also aus seinem großen historischen Thema einen phantastischen Roman.

Das alles ist toll erzählt. Der Roman ist spannend und mitreißend; man leidet mit der Hauptfigur in jeder ihrer Phasen intensiv mit. Aber es ist wegen der teilweise brutalen Szenen halt auch ein Roman, für den man Triggerwarnungen bräuchte. Ich fand ihn großartig und empfehle ihn jederzeit – aber er ist streckenweise nichts für »sanfte Gemüter«.

14 Juni 2022

Fußball und Gewalt in einem Comic

Wieder steht die Privatdetektivin Dex Parios im Zentrum der Geschichte. Sie ist begeisterte Amateurfußballerin, wobei sie allerdings nicht gut verlieren kann. Sie geht ebenso begeistert ins Stadium, wo sie die Spiele der Lokalmannschaft anschaut. Und sie ermittelt gern auf eigene Faust, auch in Fällen, bei denen die Polizei klar sagt, sie solle die Finger von allem lassen.

In diesem Fall geht es um einen alten Freund, der am Rand eines Fußballspiels ins Koma geprügelt wird. Wie sich schnell herausstellt, handelt es sich nicht um einen Angriff von Hooligans, geht es nicht um die Konflikte zwischen Fußballfans. Es steckt eine Bande dahinter – doch bis klar wird, was hier wirklich gespielt wird, müssen Dex Parios und eine Kollegin viele Gespräche führen und sich auch einmal mit irgendwelchen Leuten herumprügeln.

Erzählt wird das Ganze von Greg Rucka, dessen Comic-Geschichten ich schon immer mag. Bei den Zeichnungen ist mit Justin Greenwood ein neuer Mann am Start, dessen Bilder ich anfangs nicht mochte: zu schroff, zu skizzenhaft, zu wenig comic-ästhetisch. Aber nach einiger Zeit gefielen sie mir in ihrer kantigen Art immer besser, nicht zuletzt auch, weil die Farbgebung von Ryan Hill so viel herausholte.

So ist der dritte Band von »Stumptown« eine hervorragende Erweiterung der bisherigen Geschichten, in dem man ganz nebenbei auch ein bisschen über die militärische Vorgeschichte sowie das Familienleben der Hauptfigur erfährt. Ich mag diese Serie sehr!

13 Juni 2022

50 Jahre Graswurzelrevolution

Dabei war ich vor vielen Jahren ein fleißiger Leser der »gwr«, wie man die Zeitschrift abkürzen kann. Zu Beginn der 80er-Jahre abonnierte ich sie, es dürfte um 1980 oder 1981 gewesen sein. Ich sah mich selbst als Anarchisten, und ich wollte mehr über den Anarchismus, seine Hintergründe und vor allem auch mögliche Lehren aus der anarchistischen Literatur ziehen.

Ob mir das damals gelang, weiß ich heute nicht mehr. Die »gwr« hatte sich den sozialen Widerstand auf die Fahnen geschrieben, sie war einem absoluten Pazifismus verpflichtet, und sie hielt sich aus keinem Konflikt heraus, kritisierte nicht nur – wie bei den Linken ja üblich – das Vorgehen der Vereinigten Staaten, sondern ebenso das der Sowjetunion. Ein Thema, an das ich mich noch gut erinnere, war beispielsweise die Niederschlagung des Prager Frühlings im Jahr 1968.

Die Zeitschrift erschien in den frühen 80er-Jahren auf Zeitungspapier und wurde von mir nicht archiviert; das ist schade. Sie fand in der damaligen Science-Fiction-Szene, in der ich mich bewegte, durchaus Anklang: In der Interessenvereinigungn Science Fiction, in der ich Mitglied war, gab es die RAGS, wobei ich nicht mehr weiß, wofür die Abkürzung stand, in der man über Graswurzelthemen diskutierte.

Ich weiß nicht mehr, warum damals mein Abonnement der Zeitschrift auslief. Es gab keinen Streit, ich fand nichts doof. Womöglich lag es schlicht an der Zeit: Ich konnte und kann schließlich nicht alles lesen, was mich interessierte und interessiert.

Schön, dass es die »Graswurzelrevolution« noch gibt! Ich habe mir den Internet-Auftritt der Zeitschrift angesehen, an dem mir vieles gefallen hat, und habe nun auch den Newsletter abonniert. Damit werde ich über neue Ausgaben und Bücher informiert; da werde ich wohl öfter vorbeischauen.

11 Juni 2022

Knapp unterführt

Hinter dem Hügel, den die Meister des Straßenbaus vor vielen Jahrzehnten über dem Edeltrut-Tunnel aufgeschüttet haben, rollte ich einen schmalen Weg hinunter, der an der genannten Unterführung endete. Entlang des Erlengrabens, unter einem Bahngleis hindurch.

Der Weg leerte mich Demut. Kinder bis zu zehn Jahren können ihn wohl aufrecht passieren, alle anderen haben ein Problem. Mein Fahrrad konnte ich hindurchschieben, aber ich selbst ging äußerst gebückt.

Aber gut: Danach war ich im Weiherwald. Dieses winzige Waldstück, vielleicht eineinhalb auf eineinhalb Kilometer groß, habe ich mir seit gut zehn Jahren nicht mehr angesehen. Aber es ist wirklich hübsch: plätschernder Bach, schöne Wege, rauschender Wald.

Aber nach dieser Unterführung fand ich eh alles toll.

10 Juni 2022

Kurzer Austausch klarer Aussagen

Aber manchmal müssen die Argumente doch ein wenig handfester sein. Ein schönes Argument für eine kurze, aber heftige politische Diskussion sah ich heute, als ich mit dem Rad zwischen Weingarten (eher Werabronn) und Hagsfeld unterwegs war.

Vielleicht sind die Graffiti nicht gerade künstlerisch wertvoll. Aber sie sind es wert, für die Nachwelt hiermit aufbewahrt zu werden. Bevor jemand den Turm unweit des Sees streicht ...

05 Juni 2022

Hokuspokus mit Familie Flöz

Wer die Familie Flöz nicht kennt: Es handelt sich um Theaterstücke, die größtenteils ohne Dialoge auskommen. Die Schauspieler tragen Masken, die sie auch ständig wechseln. Eine Person kann also mehrere Figuren spielen, und normalerweise bekommt man nicht mit, wie dieses Wechseln geschieht. Bei »Hokuspokus« ist das streckenweise anders.

Es fällt mir schwer, das Stück zusammenzufassen. Es behandelt im Prinzip das Leben eines Paars von den Anfängen bis ins Grab. Kinder werden geboren und ziehen weg, sie zerstreiten sich mit den Eltern – symbolisiert ausgerechnet durch lauten Deathmetal – oder werden vom Auto überfahren. Ein ganzes Panorama der Menschheit in einem fast zwei Stunden dauernden Theaterstück.

Ich war traurig und fasziniert, ich war gefesselt und mitgerissen. »Hokuspokus« ist für mich ein Theaterstück voller Emotion – großartig!

03 Juni 2022

Peter sitzt im Café

Die »Peter Pank«-Geschichten haben schon immer die Zeit gespiegelt, in der sie spielen, auch die, in der sie geschrieben werden. Das merkt man in ganz frühen Folgen, die in den 90er-Jahren veröffentlicht wurden und in denen sich die Hauptfigur beispielsweise über Punks ärgert, die Baseballkappen tragen. Heute würde man nicht einmal mehr verstehen, warum man sich da ärgern könnte.

Diesmal spielt Musik aus Frankreich eine Rolle, aber es geht vor allem um das Gefühl von Fremdheit, das man als Punk haben kann, wenn man sich in einem normalen und bürgerlichen Umfeld aufhält. Wer sich jahrelang nur in einer Szene wohlfühlte, die sich gegenüber dem »System« bewusst abgrenzte, hat eindeutig seine Probleme damit, in einem gemütlichen Café zu sitzen.

02 Juni 2022

In der Tiefdruckerei

Schon während des Krieges und in ihrer Schulzeit musste meine Mutter hart arbeiten; sie half ihrer Mutter im Haushalt und versorgte die jüngeren Geschwister. Eine richtige Ausbildung machte sie nach der Schule und im Chaos der Nachkriegszeit nicht, was dazu führte, dass sie immer nur als »ungelernte Hilfsarbeiterin« angestellt wurde: in den späten 40er-Jahren als sehr junge Frau im Wald, wo sie unter anderem neue Bäume pflanzte, zu Beginn der 50er-Jahre dann in einer Druckerei in Freudenstadt.

Schlott Tiefdruck begann damals seinen Aufstieg. Die Firma kaufte neue Druckmaschinen und expandierte. Meine Mutter arbeitete im Lager und in der Weiterverarbeitung: Sie bündelte Zeitschriften, sie verlud die Pakete mit gedruckten Prospekten, sie wuchtete Berge von Papier durch die Gegend. Mit der eigentlichen Produktion der gedruckten Produkte hatte sie nichts zu tun.

Wann genau das Bild hier aufgenommen wurde, lässt sich nicht mehr nachvollziehen. Meine Mutter hatte Jahrzehnte später erst damit angefangen, einzelne Bilder mit Notizen zu versehen. »Am Arbeitsplatz Schlott Tiefdruckerei« steht auf der Rückseite des kleinen Fotos (größere Fotoabzüge kosteten vergleichsweise viel Geld), mehr nicht. Meine Mutter ist die Frau links im Bild; zu der Kollegin auf der rechten Seite hatte sie nichts notiert.

01 Juni 2022

Wenn sich ein Mob entwickelt …

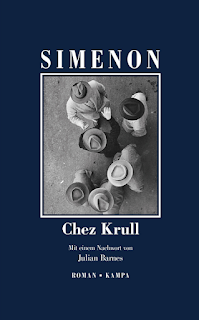

Die Szene spielt in Frankreich und im Jahr 1938, und die Ausländer sind die Angehörigen einer deutschen Familie, die sich in einer nordfranzösischen Stadt niedergelassen hat. Georges Simenon, den die meisten als Schöpfer von Kommissar Maigret kennen, hat mit »Chez Krull« einen Roman geschrieben, der nichts von seiner Aktualität verloren hat – auch wenn die Fremden heute aus anderen Ländern kommen. Im Kampa-Verlag ist der Roman in einer Neuauflage erschienen, und ich habe ihn dieser Tage endlich gelesen.

Auslöser für das Geschehen ist ein Besucher aus Deutschland: Ein Verwandter der Familie Krull taucht auf, bewegt sich großmäulig durch die kleine Stadt, verführt die Tochter und benimmt sich insgesamt nicht so zurückgezogen und angepasst, wie man es von Fremden erwartet. Seine Anwesenheit löst eine Kette von Ereignissen aus, deren Ende für den Leser dann erschreckend ist.

Man merkt, dass der Roman vor dem Zweiten Weltkrieg geschrieben worden ist. Die Rede ist zwar von Konzentrationslagern und politischen Problemen; das spielt aber nur am Rand eine Rolle. Offensichtlich war der Schrecken des Krieges noch weit entfernt. Eine abschließende Szene des Romans spielt schließlich nur »einige Jahre danach« im norditalienischen Stresa ... Deutsche, Franzosen und Italiener im schönsten Frieden.

Es ändert aber nichts an der Geschichte und vor allem nichts an der klaren Darstellung von Fremdenfeindlichkeit. »Chez Krull« ist ein eindrucksvoller Roman, das Panorama einer kleinen Stadt und eines sich steigernden Konfliktes.

Georges Simenon war schon in den dreißiger Jahren ein hervorragender Autor, der mit kurzen Sätzen und knappen Beschreibungen eine wirklich große Geschichte erzählen konnte. Toll!