Es passiert einiges um mich herum, und nicht alles gefällt mir. Vieles fasziniert mich, vieles interessiert mich – und das soll Thema dieses Blogs sein.

31 Januar 2021

Zum Abschluss einer Woche

Manchmal muss man sich einfach etwas gönnen. Vor allem, wenn eine Woche so anstrengend war und unterm Strich ohne jegliche Pause ablief. Deshalb ließen wir uns eben ein schönes Dessert als Nachtisch nach einem leckeren Essen schmecken – mal wieder »Fünf aus Dosen« oder in diesem Fall eben einem Glas – und genossen danach ein Glas mit einem ordentlichen Grappa.

Irgendwann, so hoffe ich, kommen ja auch wieder Zeiten, in denen es »Leerlauf« gibt und die nicht nur aus Arbeit und Ärgern bestehen. (Ich nehme mir in solchen Fällen immer vor, keine Nachrichten mehr hören und zu gucken. Aber dann schalte ich das Radio ein, höre den neuesten Unsinn, den ein Minister der aktuellen Bundesregierung von sich gibt, und rege mich auf.)

Solange es aber nicht besser wird, solange muss man sich eben ein wenig trösten. Im Zweifelsfall mit einem schönen Dessert und einem Gläschen Grappa. (Kleine Ergänzung: Dieses Bild ist nicht aus dieser Woche. Dieser Blog hat auch keine Anspruch, eine aktuelle Berichterstattung zu liefern.)

30 Januar 2021

Das La La Land verzauberte mich

Klar, wer Musicals hasst, wird seine Probleme mit diesem Film haben. Aber allein schon die erste große Szene, in der sich der Stau auf einer Autobahn bei Los Angeles in eine getanzte Massen-Szene verwandelt, ist phantastisch. Und der Abschluss mit der großen »Was wäre wenn«-Sequenz ist zum Heulen schön – wer hätte sich nicht schon vorgestellt, wie die Welt aussehen würde, wäre er länger mit seiner große Liebe von vor vielen Jahren zusammengeblieben?

Es ist ein Hollywood-Film über Hollywood, einer von der Sorte, die zwar modern sind, aber sich permanent vor der großen Tradition dieser Filmbranche verneigen. Es ist ein Film über Träume: Mia ist eine junge Schauspielerin, die in einem Café arbeitet, aber von der großen Karriere träumt. Benjamin ist ein begabter Pianist, der seinen eigenen Jazz-Laden eröffnen möchte, sein Geld aber mit Unterhaltungsgeklimper verdient.

Und es ist vor allem ein Film, der von der Musik lebt. Sie ist treibend, sie ist abwechslungsreich, sie bietet schmissigen Pop und flotten Jazz, tolle Melodien und vor allem auch genügend Herz.

Wer das alles kommerziell findet, hat ja irgendwie recht – aber gerade in Zeiten der Pandemie ist mir so ein Film lieber als ein Problemstreifen, bei dem ich nur sehe, wie beschissen es in der Welt zugeht. Dann lieber die große Liebesgeschichte in »La La Land«, die im übrigen nicht so endet, wie man als Zuschauer irgendwann ja hofft …

29 Januar 2021

Das tanzende Mädchen

Es war ein wunderbarer Morgen, ein leichter Wind bewegte die Vorhänge, die den Blick durch die großen Fenster in den Park verbargen. Die Temperaturen waren angenehm, es hatte in der Nacht leicht geregnet, kurz vor der Morgendämmerung, als die Gegend in tiefem Schlummer gelegen war.

Die Atmosphäre in dem Frühstückssal wäre mit »gedämpft« gut umschrieben gewesen. Alles wirkte alt: die Bilder an den Wänden, die Tische und Stühle, die anderen Möbel, die schweren Tischdecken und das Geschirr. Man merkte, dass man in diesem Schlosshotel auf Stil und Geschichte sehr großen Wert legte.

An den Tischen saßen einzelne Paare oder kleine Familien. Man unterhielt sich ruhig, niemand machte Lärm. Das Personal brachte sehr leise den Kaffee, und wer sich etwas zu essen oder zu trinken holte, machte das ebenfalls so ruhig wie möglich. Meine Frau und ich unterhielten uns nur in kurzen Sätzen, als ob wir das Gebäude aus einem tiefen Schlummer aufschrecken könnten.

Dabei war das Schlosshotel – wir hatten das Zimmer im Internet zu einem sehr niedrigen Preis buchen können – gar nicht so altmodisch. Das Abendessen auf der großen Veranda war wunderbar gewesen: ein stilvoller Rahmen, ein mehrgängiges Menü mit tollen Weinen aus dem Loire-Tal. Das Zimmer war schön, der kleine Park rings um das Château entsprach allen Klischees, die man sich von einer solchen Örtlichkeit versprach.

Wir besprachen die Ziele des Tages. Nachdem wir uns am Vortag Tours angeschaut hatten – unser Schlosshotel war keine drei Kilometer davon entfernt –, wollten wir an diesem Tag unter anderem nach Chinon fahren, um dort die alte Stadt anzuschauen und den leckeren Rotwein zu probieren.

Wenn wir es zeitlich einrichten konnten, standen noch die Gärten des Château de Villandry auf unserem Programm. Aber zuerst hieß es, ruhig zu sein und das Frühstück in der offenbar gebotenen Gelassenheit zu genießen.

Ein Mädchen, vielleicht acht Jahre alt, schien das aber anders zu sehen. Auf einmal stand es von dem Tisch auf, wo es mit seinen Eltern gesessen hatte, und fing an, durch den Raum zu tanzen.

Das Mädchen hatte lange blonde Haare, die zu einem Pferdeschwanz gebunden waren, und es trug ein helles Kleid. Es hüpfte singend durch den Raum, die Luft geriet in Bewegung, auf einmal stieg auch die Lautstärke der Gespräche an. Die Eltern versuchten das Kind zu beruhigen, aber es hörte nicht auf sie. Es tanzte zwischen den Tischen hindurch, es sang laut und falsch, es hüpfte, machte Pirouetten, und es hörte nicht auf.

Einige ältere Paare schienen das nicht so gut zu finden. Ich sau kritische Mienen und sauertöpfische Gesichtsausdrücke. Jüngere Paare, zu denen ich uns an diesem Frühstücksmorgen zählte, reagierten anders; auf einmal wurde gelächelt und gelacht. Das Geschirr klapperte, Messer und Löffel wurden laut auf die Teller gelegt.

Das Mädchen hatte die Atmosphäre im Raum verändert. Das Essen war weiterhin lecker, die Räumlichkeiten änderten sich nicht, aber die Stimmung war belebt, ja, fröhlich.

Als wir irgendwann aufstanden und den Frühstücksraum verließen, tanzte das Mädchen längst nicht mehr. Es war mit seinen zornigen Eltern gegangen. Aber wir lächelten den anderen Gästen zu, während wir durch den Raum gingen, und die anderen lächelten zurück.

28 Januar 2021

Bücherkauf in San Francisco

Und als ich im Herbst 2005 in San Francisco war, musste ich natürlich einen Abstecher zum »City Lights« machen. Das war ganz einfach zu machen: Ich wohnte in einem Hostel, das keine 500 Meter von der Buchhandlung entfernt war, und ich bewegte mich tagsüber zumeist um eine Straßenkreuzung herum, in deren Nähe die Buchhandlung lag. (Nachts unternahm ich längere Touren, weil ich Punk-Konzerte besuchte oder mich zum Trinken in einen Punkrock-Laden begab.)

Die Buchhandlung empfand ich als beeindruckend: Es gab die üblichen Regale, wie man sie aus allen Buchhandlungen kennt, und die waren vollgestopft mit Literatur. Auffallend war, wie viele Verlage vertreten waren. Ich sah nicht nur Verlagshäuser, die ich kannte, sondern auch viele, von denen ich noch nie den Namen gehört hatte.

Mir gefiel vor allem ein Regal, das ein wenig versteckt war und das »Small Press«-Bücher enthielt, auch Fanzines und andere Druckwerke. Dort gab es Hefte mit Gedichten, dünne Bücher mit Punkrock-Geschichten, Zeitschriften in allen Größen und Formaten. Ich hätte am liebsten das halbe Regal leergekauft, auch wenn mein Englisch nun wirklich nicht so gut ist, dass ich literarische Texte wirklich verstehen könnte.

Am Ende zog ich mit zwei, drei schmalen Büchern davon; mehr wollte ich nicht mit mir herumschleppen. In den folgenden Tagen mied ich die Buchhandlung – weil ich nicht noch mehr Geld ausgeben und nicht meinen Stapel ungelesener Bücher unnötig erhöhen wollte. Aber falls ich mal wieder nach San Francisco kommen würde, das nahm ich mir vor, würde ich wieder in das »City Lights« gehen.

27 Januar 2021

Mit Blick auf den Ozean

Rechts von mir kam ein Parkplatz, den ich ansteuerte. Ich stieg ab und machte neben meinem Rad einige Dehnübungen. Da erkannte ich, dass am Rand des Parkplatzes ein Zelt stand, so ein blaugraues Iglu, das ich auf den ersten Blick übersehen hatte. Neugierig trat ich näher, schob mein Fahrrad dabei neben mir her.

Ich hörte eine Gitarre und eine leise Stimme, verstand aber nichts. Erst als ich nur noch wenige Schritte von der hölzernen Bank entfernt war, sah ich mehr: Neben dem Zelt saß ein Mann mit langen Locken auf der Bank und spielte Gitarre.

Die Melodie war einfach, und ich verstand immer wieder nur das Wort »Tampa«. Es klang, als ob er über ein etwas namens »Tampa« sänge, mit »ohoo, Tampa« und anderen Begriffen.

Ich stellte mich neben ihn und sah ihm eine Weile zu. Der Mann beachtete mich nicht, spielte und sang und sah in die Ferne. Also versuchte ich seinem Blick zu folgen und stellte fest, dass er gewissermaßen in eine Lücke im Wald blickte. Zwischen den Bäumen hindurch eröffnete sich ein Panorama.

Wir sahen hinunter in das Tiefland. Unterhalb des Waldes erstreckte sich eine Ebene: ein Netz von Straßen, dazwischen zahlreiche Häuser. In der Abenddämmerung, die schlagartig hereinbrach, flammten die ersten Straßenlaternen auf. Es war Kalifornien von oben, wurde mir bewusst. Im Hintergrund schimmerte der Pazifische Ozean, eine Wasserfläche ohne jegliche Begrenzung.

»Tampa«, sagte der Mann auf einmal neben mir und wies auf das Häusermeer. »Das ist Tampa. Schön, oder?«

»Tampa?«, echote ich verwirrt. Dann wachte ich auf.

In gewisser Weise der Abschluss einer Krimi-Serie

Es ist, wenn man es genau nimmt, der Abschluss einer erfolgreichen Krimi-Serie. (Dass andere Autoren daran weiterschrieben, ist mir derzeit noch vergleichsweise egal.) Auch wenn es keinen echten Abschluss für die Hauptfigur gibt und Raum für zahlreiche Fortsetzungen bleibt, gibt es für Jesse Stone eine Reihe von Endpunkten.

Die Geschichte beginnt relativ harmlos: Ein Mädchen verlässt das Haus seiner Eltern, zieht sich zu einer religiösen Gruppierung zurück, die ihren Sitz in Paradise hat. Eine Privatdetektivin wird von den Eltern beauftragt, das Mädchen zurückzuholen. Sie muss dabei mit Jesse Stone zusammenarbeiten, dessen moralischer Kompass anschlägt, als auf einmal Prostitution im Spiel ist. Stone und die Detektivin kennen sich von früher, es entwickelt sich eine Beziehung.

Irgendwann ist tatsächlich egal, was im eigentlichen Fall dieses Romans passiert. Viel spannender ist die Entwicklung der Hauptfigur und des Ensembles, das der Autor um Jesse Stone gruppiert: andere Polizisten, allerlei Bewohner der Kleinstadt, Freunde und Gegner. Dem Autor gibt das Gelegenheit, in pointierten Dialogen – das konnte Parker einfach – seine Figuren zu charakterisieren und mit scheinbar leichter Hand die Geschichte voranzutreiben.

Es gibt einige Action-Szenen, der Polizist ermittelt auch in einer nachvollziehbaren Art und Weise; es gibt Gangster und schöne Frauen, viele coole Dialoge und eine Handlung, die klar auf ein Romanende zusteuert. Ziemlich klasse!

Was mir gut gefallen hat, ist die Art, wie der Autor mit dem Alkohol und den Frauen umgeht: Jesse Stone ist Alkoholiker, und er lernt langsam, mit der Droge umzugehen. Die neue Freundin hilft dabei. Und langsam schafft er es, sich von seiner Ex-Frau zu lösen.

Die Frau und der Alkohol – das waren Themen, die sich durch alle Jesse-Stone-Romane zogen. Dass die in diesem Roman quasi zu Ende geführt werden, macht ihn zu einem würdigen Abschluss der Serie.

26 Januar 2021

Alte Männer im Urlaub

Diesmal reisen zwei der alten Anarchisten auf Einladung ihres Freundes nach Südamerika. Dort fühlt sich vor allem einer der beiden überhaupt nicht wohl: Er ist den Dreck und den Lärm von Paris gewöhnt, und es macht ihm überhaupt keinen Spaß, in der schönen Natur unterwegs zu sein. Daraus zieht dieser Comic schon mal einen Teil seiner Handlung.

Darüber hinaus geht es aber um die Situation des Urwaldes, der von Bergbaufirmen bedroht wird. Nebenbei haben die alten Männer allerlei Begegnungen, unter anderem mit der Vergangenheit, und begeben sich auf eine spezielle Schatzsuche. Das ist lustig erzählt und toll gezeichnet, ein Funny-Comic mit politischem Anspruch.

Klar, der sechste Band der Reihe, der wieder von Wilfrid Lupano geschrieben und von Paul Cauuet getextet worden ist, richtet sich vor allem an die Leute, die auch die anderen Bände schon kennen. Sie freuen sich über die Anspielungen und lachen über die skurrilen Dialoge. Aber auch Leute, die noch nichts von den »Alten Knackern« gelesen haben, dürften sich über die frechen Attacken auf Ordnungshüter und die Dialoge amüsieren.

Für mich ist es eine gelungene Fortsetzung der Serie, die ich all denen empfehlen möchte, die sich ein wenig für Politik interessieren und die darüber lachen können. Großartige Unterhaltung! (Wer die Serie nicht kennt, sollte trotzdem zuerst den ersten Band lesen.)

25 Januar 2021

Der Totengräber und die Neue Welle

Der örtliche Radiosender »Die neue Welle« hat jetzt auch über das Buch berichtt – unter anderen auf seiner Internet-Seite. »Das ist ist kein Geldschein der Welt wert«, berichtet Volker Langenbein darin über seine Entwicklung vom Ganoven zum Totengräber und die vielen Erlebnisse, die er in diesem Beruf hatte.

Mir gefällt dieser Artikel sehr, weshalb ich seine Lektüre ausdrücklich empfehlen möchte. Und natürlich ist auch das Buch selbst höchst empfehlenswert! (Aber bei diesem Urteil bin ich, und das kann ich nicht abstreiten, sehr subjektiv ...)

Bungalow 7 überzeugen mit Pop

Was die Band macht, ist gar nicht so einfach zu erklären. Im Prinzip spielen die drei Männer und eine Frau spannende und melodische Popmusik, die allerdings auf knalligen Rhythmen und starken Gitarren aufbaut. In den 80er-Jahren hätte man vielleicht Gitarren-Pop dazu gesagt, später Indie oder Alternative. Man möge es sich aussuchen. Als Vergleich kann Blondie dienen, die in den späten 70er-Jahren irgendwas zwischen Punk und Pop spielten.

Ich wundere mich ja immer, warum solche Musik nicht im Radio läuft. In »Le Beat« beispielsweise mischen sich der Gesang einer cool klingenden Sängerin mit einer Orgel, französischen Texten und einer Lockerheit, die man bei einer deutschen Band kaum vermutet. Dann gibt es wieder Stücke, die einen punkigen Unterton aufweisen oder fast schon träumerisch-ruhig anmuten. Das ist ganz schön abwechslungsreich und wird zumindest mir auch beim x-ten Mal nicht langweilig.

Man merkt übrigens wenig von den anderen Bands des Gitarristen Frank Rahm. Sagen wir so: Manche Gitarrenmelodie könnte auch von Kick Joneses stammen, an die Spermbirds erinnert allerdings nichts. Bungalow 7 ist eine coole Band, deren Platte gut ins Ohr geht, die aber nicht viel mit Punkrock zu tun hat. Und das ist vielleicht auch gut so!

24 Januar 2021

Eine bretonische Suppe

Aber im Verlauf der Jahre wird man schlapp und faul, und so esse ich einmal im Vierteljahr mittlerweile etwas auf Fischbasis. In diesem Fall handelt es sich um eine Fischsuppe, die wir beim Projekt »Fünf in Dosen« kauften und daheim aufkochten. Dazu machten wir selbst eine schöne Salz- und Kräuterbutter und ließen uns einen trockenen Weißwein aus dem unteren Loire-Tal schmecken.

Damit waren wir schon ziemlich »bretonisch« unterwegs: Fischsuppe à la Bretagne, Wein aus der direkten Gegend der Bretagne, dazu Salzbutter nach bretonischem Vorfeld. Ich fand uns schon ziemlich gut. Deshalb sahen wir anschließend auch noch den schönen Spielfilm »Die Frau des Leuchtturmwärters« an.

Ganz klar: Wenn wir schon wegen Corona nicht in die Bretagne fahren können, holen wir sie eben zu uns. (Und das gilt auch für Weltgegenden wie Vietnam, die Türkei, Nordafrika oder Italien.)

23 Januar 2021

Indische Filme mit Herz und Hirn

Sogar bei den Filmen bin ich eher skeptisch: Bollywood-Filme sind für mich vor allem vielen Tänzen und lauter Musik verbunden. In einem vergleichsweise überschaubaren Zeitraum habe ich aber zwei Filme aus Indien gesehen, die ich sehr unterhaltsam fand, die mir einen Einblick in die indische Kultur gaben. Die möchte ich allen Leuten empfehlen, die gern mal über den Tellerrand gucken.

(Wobei ich mir vorstellen könnte, dass mir Experten dieser Kultur sagen würden, die zwei Filme seien stark an die europäische Denkweise angepasst. Aber das ist jetzt geraten.)

»Die Schneiderin der Träume« kam im Januar 2019 in die deutschen Kinos, ich bekam natürlich nichts von ihm mit. Es ist der Debütfilm einer Regisseurin, die in einer sehr unterhaltsamen Geschichte die Klassenunterschiede in Indien zeigt: Ratna ist eine junge Witwe, die als Hausdienerin bei einem Millionär arbeitet. Der verhält sich am Anfang eher desinteressiert, zeigt dann aber seine menschliche Seite. Der Film zeigt keine Liebesgeschichte, lässt am Ende aber eine gewisse Hoffnung – und liefert eine Reihe von wirklich großartigen Szenen aus der Großstadt sowie von der dörflichen Herkunft der beiden Hauptfiguren. Toll!

Großartige Einblicke in das indische Alltagsleben gibt der Film »Lunchbox«, der 2013 in die Kinos kam; auch dieser deutet eine Zuneigung an, verzichtet aber auf eine Liebesgeschichte. Hauptfigur ist Ila, die für ihren Mann kocht. Sein Mittagessen wird über zahlreiche Zwischenstationen bis in sein Büro geliefert – der Weg der Lunxhbox faszinierte mich mehrfach. Dann aber geht etwas schief, und ein trauriger Witwer bekommt die Box. Zwischen dem Witwer und der verheirateten, aber recht einsamen Frau entwickelt sich eine Korrespondenz, aus der vielleicht mehr werden könnte. Der Film zeigt in wunderbaren Szenen das Alltagsleben gesellschaftlicher Schichten – ziemlich großartig!

22 Januar 2021

Ein Ausflug mit Beate

Aus der Serie »Dorfgeschichten«

Meine Freundin Beate wohnte nur einige Häuser von meinem Elternhaus entfernt. Ihre Eltern waren erst kürzlich zugezogen, und wir mochten uns sehr. Die Erwachsenen machten ihre Witze über uns, weil wir manchmal Händchen hielten. Und wenn wir gemeinsam in den Kindergarten gingen, verloren wir sehr oft die Zeit aus den Augen.

An einem schönen Sommertag schloss der Kindergarten hinter uns, und wir standen auf der schmalen Dorfstraße.. Beate hatte eine tolle Idee: »Wir besuchen meine Schwester.« Ihre große Schwester ging schon in die Schule, in die zweite Klasse, während wir seit einigen Wochen zu den »Großen« im Kindergarten zählten.

Also gingen wir nicht nach Hause, wie das üblich war, sondern schlugen die komplett andere Richtung ein. Gemeinsam spazierten wir quer durch das Dorf und über die Wiesen, überquerten den Bach und kamen so zur Schule, die auf dem anderen Hügel des Dorfes stand. Dort standen wir verwirrt herum, weil wir nicht so richtig wussten, wie es weitergehen sollte.

Die Frau des Hausmeisters, die ich von der Kirchengemeinde her kannte, putzte gerade die Fenster im Erdgeschoss und erkannte mich. »Was wollt ihr denn hier?«, rief sie uns entgegen. »Ihr seid hier doch falsch!«

Ich war verwirrt, Beate reagierte schnell. Wir wollten ihre Schwester besuchen, rief sie zurück. Die Frau des Hausmeisters schüttelte den Kopf. Die sei nachmittags nicht mehr in der Schule, Zweitklässler hätten doch nur vormittags Unterricht. Wir sollten schnell heimgehen.

Wir waren nun richtig verwirrt. Ich hatte mich auf Beates Schwester gefreut, die ich witzig fand, und Beate hatte sich darauf gefreut, mir die Schule zu zeigen. Immerhin würden wir sie im nächsten Jahr ebenfalls besuchen.

Weil uns die Frau des Hausmeisters kritisch beäugte, gingen wir einige Meter zur Seite. Dann standen wir auf dem geteerten Feldweg, der von der Schule weg und in Richtung Wald führte. Davor gab es ein kleines Waldstück, in dem ich schon mit meinen Eltern war und das wir allgemein das »Krabbewälle« nannten, das »Rabenwäldchen« also.

Wir spazierten zu diesem Waldstück, sahen dort einige Zeit den Eichhörnchen zu, folgten dann einem weiteren Feldweg, der ebenfalls nicht zur Schule zurückführte, sondern noch weiter vom Dorf weg. Am Ende folgten verschiedenen Wegen und schlugen so einen großen Bogen entlang des Waldrandes um das Dorf herum.

Nach einiger Zeit, die für uns wie im Flug verging, kamen »von hinten« in das Dorf zurück. Irgendwann waren wir wieder auf vertrauten Wegen unterwegs, zwei fünfjährige Kinder, die Hand in Hand durch die Gegend spazierten, als sei ihnen die ganze Welt gleichgültig.

Auf der Höhe des Rathauses, in Sichtweite der alten Schule, stoppte auf einmal ein weißer Lieferwagen neben uns. Am Steuer saß Beates Vater. »Wo kommt ihr denn her?«, schnauzte er uns in einer Mischung aus Zorn und Freude an. »Wir haben euch überall gesucht.«

Wie sich herausstellte, waren unsere Eltern in heller Aufregung. Beates Vater und ihre Mutter – die Familie besaß zwei Autos – durchstreiften ebenso wie mein Vater mit seinem VW Käfer das Dorf und die Umgebung, während meine Mutter am Telefon saß und auf Anrufe hoffte. Wir hatten um 16 Uhr den Kindergarten verlassen und kamen nach 18 Uhr ins Dorf zurück, in bester Laune und mit einem großen Hunger.

Ich bekam daheim den Hintern versohlt, zumindest ein bisschen; wie es Beate erging, erfuhr ich nicht. Ihre Eltern und die zwei Mädchen zogen auch bald wieder weg, und ich sah sie nie wieder. Unseren Spaziergang zwischen Wald und Dorf vergaß ich allerdings nie.

21 Januar 2021

Tapferer Schneemann

Aus der Serie »Ein Bild und seine Geschichte«

Wenn in Karlsruhe mal Schnee fällt, drehen die Autofahrer hohl, während für die Kinder der große Spaß beginnt. Sogar Schneemänner werden gebaut, wobei teilweise jeder Schneerest zusammengekratzt wird. Dummerweise hält sich der Schnee nicht lang.

Und dann entwickelt sich der schöne Schneemann in eine Richtung, die den Kindern nicht gefallen kann. Ich finde das Bild ein wenig traurig. Aber: Er zeigt, wie tapfer so ein Schneemann um seine Existenz kämpfen kann.

Karmacopter aus Mannheim

Die Band macht rotzigen Punk mit deutschen Texten, der vor allem gut in die Beine geht. Der Sound ist ruppig, vor allem das ratternde Schlagzeug und der knallige Gesang fallen mir da positiv auf. Man macht aber nicht nur Tempo-Sound, sondern baut immer mal wieder eine Unterbrechung ein, und manche Stücke sind eh ein wenig langsamer. Mir gefallen natürlich vor allem die Pogo-Stücke.

Allerdings fürchte ich, dass die Band zu verkopft ist für ein typisches Deutschpunk-Publikum. In einem Stück wie »dabeigewesen«, das mit seiner Emo-Gitarre sowieso eher nach Emopunk klingt, wird der leider viel zu früh verstorbene Martin Büsser erwähnt und ein sarkastischer Blick auf die Szene geworfen: »denn kredibel sein kommt nicht vom dumm im juz rumhängen«.

Wer als Band dann Textzeilen wie »Ich weiß, warum ich nicht tanzen will / es ist das Bindeglied zwischen Sterben und Onanieren« raushaut, schielt definitiv nicht auf den Mainstream, nicht einmal auf den Mainstream in einer winzigen Szene. Aber ich finde gerade diese Mischung aus rotzigen Statements und schlauen Aussagen über Gesellschaft, Szene und eigene Selbstverwirklichung sehr treffend und sehr gut.

Wer die Karmacopter-Platte irgendwo sieht und findet, sollte sie sich zulegen. Sehr guter Punk aus den Nuller-Jahren! Gibt’s im übrigen auch digital.

20 Januar 2021

Ich denke an Dieter Steinseifer

Ich fühle mich nicht berufen, einen Nachruf auf ihn zu schreiben; dazu kannte ich ihn nicht gut genug. Wir lernten uns 1981 kennen, wenn ich mich recht erinnere. Damals war ich ein Jugendlicher, der seine Lehre geschmissen hatte, sein Geld in einem Supermarkt verdiente und davon träumte, Geld mit dem Schreiben zu verdienen.

Ich fuhr per Anhalter zum Fest der Fantasie nach Marburg. Geld für eine Übernachtung hatte ich keine; ich wollte meinen Schlafsack irgendwo in einem Park ausrollen. Dieter wies mir nicht nur ein Eck in einem Schlafsaal zu – er war damals der Veranstalter –, sondern ließ mich sogar in einem Bett schlafen, das im Schlafsaal freigeblieben war. Er war großherzig im positiven Sinn, und für einen jungen Fan mit schlechten Manieren hatte er ein Herz.

Denke ich an diese Jahre zurück, war ich sicher ein anstrengender Science-Fiction- und Fantasy-Fan. Dieter trug es mit Fassung, und er unterhielt sich mit mir auf Augenhöhe. Das fand ich beeindruckend. Er wirkte mit seinen Zigarillos und seiner Brille sehr erwachsen, und er hatte eine beeindruckende fannische Karriere vorzuweisen: Vorstand im Science-Fiction-Club Deutschland, Herold von Magira, als Waran Jand auch der »Chef« des Drachenordens.

In den Nuller- und Zehner-Jahren beschränkte sich unser Kontakt auf beidseitige Lektüre. Ich las seine Fanzines, darunter seinen »Flieger«, und er las meine Blätter. Als er schwer erkrankte, fand ich das traurig. Und als ich las, dass er gestorben war, vergoss ich die eine oder andere Träne.

Dieter Steinseifer zählt zu den Menschen, die mich in den 80er-Jahren »fannisch« geprägt haben. Das werde ich ihm nie vergessen.

Ein interessanter Blick auf meine Heimatstadt

Das habe ich ganz klar gemerkt, als ich das Buch »101 Sachen machen – alles, was man in Karlsruhe erlebt haben muss« las. Es ist eine abwechslungsreiche und vielseitige Lektüre, die mir vor allem im Herbst 2020 während der Corona-Pandemie immer mal wieder ein wehmütiges Gefühl in den Bauch zauberte: so viele Dinge zu sehen, so viele Sachen zu tun …

Das Buch besteht aus 101 Kurz-Reportagen zu allerlei Themen rings um Karlsruhe. Es wird immer ein ganzseitiges Foto mit einem ganzseitigen Text kombiniert, womit sich eine unterhaltsame Mixtur aus unterschiedlichsten Themen ergibt. Das Buch kann man auch mehrfach in die Hand nehmen und als Grundlage für eine Ausflugsplanung benutzen.

Was mir gut gefällt, ist die Tatsache, dass sich das Buch nicht nur auf die Stadt beschränkt. Es gibt Tipps für das Elsass und die Pfalz, ebenso für den Kraichgau und den Schwarzwald. Eine Übersichtskarte zeigt auf einen Blick, wo sich welche Örtlichkeit befindet. Für Leute, die gern einen Tagesausflug unternehmen, ist das eine schöne Ergänzung.

Ich wusste beispielsweise nicht, dass man im Elsass eine Art Erdöl-Museum besichtigen kann oder dass sich in Karlsruhe ein Museum für Videospiele befindet. Dass die Stadt eine Schallplatten-Manufaktur aufweist, war mir bekannt, auch das schräge Automuseum von Marxzell kannte ich von außen – aber so dürfte jeder einige Punkte auf seiner Agenda haben, die ihm noch nie vor Augen geführt worden sind.

Das Buch macht richtig Spaß, und ich freue mich schon darauf, nach der Pandemie einige der Örtlichkeiten anzusteuern. Die Ausstattung des Buches ist zudem recht stabil: Man kann es sich also bei einer Radtour in die Tasche stecken, ohne dass es sich gleich ihn Wohlgefallen auflöst.

Erschienen ist es im Silberburg-Verlag, es umfasst 224 Seiten und kostet 17,99 Euro. Bestellen kann man es in allen Buchhandlungen – nicht nur in Karlsruhe …

19 Januar 2021

Wunderbare Fortsetzung von Marcel Pagnols Meisterwerk

Die Geschichte kann ich schnell erzählen: Pagnol ist Jahrgang 1895, und in diesen beiden Romanen erzählt er von seiner Kindheit in der Provence, in der recht unschuldigen Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Mit seinen Eltern und einem Freund, den er in den Ferien kennenlernt, verbringt er seine Tage zwischen den Felsen eines Bergmassivs; es ist eine Geschichte über Kindheit und Jugend und die Träume, die man in jungen Jahren nicht nur hat, sondern auch auslebt.

In »Das Schloss meiner Mutter« werden ganz nebenbei auch Klassengegensätze thematisiert: Um zu ihrem kleinen Haus in den Bergen zu kommen, muss die Familie des kleinen Marcel einen riesigen Umweg nehmen. Ein kürzerer Weg wäre möglich, aber dazu muss man illegal durch die Gärten wohlhabender Menschen schleichen. Diesen Weg nutzt die Familie immer öfter – bis ihnen ein übereifriger Wächter auf die Spur kommt ...

Die Comic-Version wurde von Serge Scotto und Eric Stoffel erstellt. Die beiden haben aus dem biografischen Roman eine kürzere Version gemacht, die aber den Geist des Originals in die neue Zeit überträgt. Beeindruckend sind auch diesmal die Illustrationen von Morgann Tanco: Landschaften und Menschen, Tiere und Pflanzen, eindrucksvolle Wolken am Himmel und dramatische Szenen am Boden – alles wirkt stimmungsvoll.

»Das Schloss meiner Mutter« ist als Roman wie als Graphic Novel ein wunderbares Werk. Wer eine gelungene Roman-Adaption im Stil einer grafischen Erzählung lesen möchte, ist hier bestens beraten. Ein Blick in die Leseprobe – steht auf der Internet-Seite des Verlages zur Verfügung – hilft hier weiter.

Toller Comic, nicht nur für Freunde Südfrankreichs! (96 Seiten im Hardcover. Für 19,80 Euro beim Splitter-Verlag. Hier noch die ISBN: 978-3-95839-532-9.)

18 Januar 2021

Die kleinen Freuden am Abend

Aus der Serie »Ein Bild und seine Geschichte«

Vor einem Jahr noch hätte ich mich gefreut, wenn ich abends mit Freunden in einer Kneipe aufgeschlagen wäre, in einem Biergarten fröhlich herumgesessen oder bei einem Punkrock-Konzert krachig gefeiert hätte. All das geht seit Anfang März 2020 ja nicht, die Pandemie hat auch bei mir den Alltag stark eingeschränkt.

Also verhalte ich mich endlich altersgerecht: Ich bleibe daheim, ich esse gut, ich trinke Wein, ich gucke Filme an. Und ich freue mich sehr darüber, dass mein Lieblings-Restaurant dank »Fünf in Dosen« es ermöglicht, dasss wir nicht immer selbst kochen müssen.

Wir bestellen vor, dann holen wir am Samstag die bestellten Gerichte ab, und die teilen wir uns für Samstag-, Sonntag- und Montagabend auf. Das erleichtert die Arbeit in der Küche, es ist auf dem Niveau eines Restaurants, es ist ökofreundlich (keine Kunststoffverpackungen), und es ist einfach lecker.

Und wie man auf dem Bild erkennen kann, grinse ich schon debil, bevor ich den Wein getrunken habe ...

17 Januar 2021

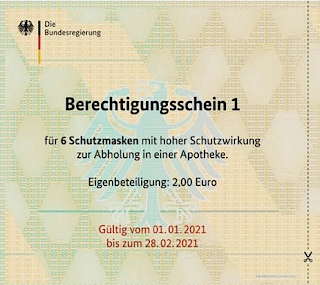

Ich erhielt den Berechtigungsschein

Immerhin klang die Formulierung ein wenig seltsam für mich: Die Pandemie schränke unseren Alltag ein. Das gelte ganz besonders »für diejenigen, für die ein erhöhtes Risiko für einen schwereren Verlauf besteht«. Für diesen Personenkreis gebe es jetzt FFP2-Masken, die man sich gegen eine Gebühr von zwei Euro in einer Apotheke abholen könne.

Auf diese Weise erfuhr ich, dass ich offenbar zu einer Risikogruppe gehöre, was Corona angeht. Okay, ich bin Allergiker, und durch meine Allergien habe ich auch Asthma, das sich aber nur im Frühjahr stark äußert. Ansonsten hatte ich nicht das Gefühl, gesundheitlich besonders angeschlagen zu sein; so alt fühle ich mich auch noch nichts.

Aber jetzt habe ich es ja schriftlich. Meine Krankenkasse hat wohl meine Rezepte und Arztberichte ausgewertet – und jetzt weiß ich, dass ich Risikopatient bin. Noch weiß ich nicht, ob ich darüber erschrocken oder zufrieden sein soll ...

16 Januar 2021

Rebellinnen in einer Fischdosenfabrik

Ein schönes Beispiel ist der sehr coole französische Spielfilm »Rebellinnen – leg dich nicht mit ihnen an«, in dem Cécile de France die Hauptrolle spielt. (Die Frau kann offensichtlich eh überall mitspielen und kriegt es sehr gut hin.) In diesem Streifen spielt sie eine ehemalige Schönheitskönigin kommt nach mehreren Jahren in Südfrankreich enttäuscht zurück in die nordfranzösische Provinz, wo sie frustriert in einer Fischdosenfabrik zu arbeiten beginnt.

Sie lernt die anderen Frauen in der Fabrik kennen, sie stellt sich anfangs blöd an, aber sie kämpft sich durch. Dann gibt es eine Leiche – in der Folge sexueller Belästigung, um es kurz anzudeuten –, sie wird mit Gangstern konfrontiert, und am Ende gibt es einen knalligen Showdown zu einer Musik wie aus einem Western-Soundtrack.

Das ist streckenweise sehr spannend – man leidet mit den Arbeiterinnen der Fischdosenfabrik mit –, zeitweise mit einer sehr groben Komik (wie beseitigt man eine menschliche Leiche in so einer Fabrik wohl am besten?) ausgestattet und mit umwerfenden Dialogen versehen. Der Film kam im Sommer 2019 in die Kinos, ich habe ihn aber nicht gesehen und dieser Tage endlich in einem Streaming-Portal angeguckt.

Schon klar, das ist kein Film, den man gesehen haben muss. Aber es ist klasse gemachte Krimi-Unterhaltung mit einem sozialkritischen Anstrich, der mir sehr gut gefallen hat.

15 Januar 2021

Ein Weg für Kobolde?

Komme ich aber an einem Gestrüpp am Wegesrand vorbei, in das ganz eindeutig ein Weg führt, der nur von Wesen begangen werden kann, die vielleicht dreißig oder vierzig Zentimeter groß sind, muss ich gar nicht lang überlegen: In diesem Gestrüpp leben Kobolde, und sie haben sich einen eigenen Ausgang geschaffen. Durch diesen kommen sie ins Freie, und sie haben in ihrem Gestrüpp einen Bau, der tief in den Hügel hineinführt.

Je länger ich über diese Möglichkeit nachdenke, desto logischer erscheint sie mir. Wo genau ich diesen Weg für Kobolde gefunden habe, möchte ich nicht verraten. Nur so viel: bei Jöhlingen, auf einem Hang über der Gemeinde ..

Geheimsache Wetterhahn

Die Hörspielserie, die auf seinen Büchern aufbaut, hält sich an diese Vorgaben. Das merkt man in der Folge 31, die mit dem Titel »Geheimsache Wetterhahn« recht harmlos wirkt, sich dann aber inhaltlich schnell steigert. In Wirklichkeit geht’s um lebensbedrohliche Techniken und letztlich eine Intrige auf höchster politischer Ebene. Man muss sich allerdings mit dem »Mark Brandis«-Kosmos auskennen, um wirklich verstehen zu können, wer da eigentlich mit wem verhandelt …

Der tapfere Raumfahrer Mark Brandis jongliert zwischen den Republiken und der Union, liefert sich Kämpfe an Bord einer Raumstation, wird verhaftet und befreit, versucht verzweifelt, einen Krieg zu verhindern, und will bei alledem immer ein korrekter Mensch bleiben. Das ist spannend erzählt, streckenweise halt arg hektisch – kein Wunder bei der Geschichte! – und am Ende sogar fast ein wenig zu flott und damit nicht ganz verständlich.

Klar überzeugen die Geräusche und Stimmen, wie immer bei dieser Serie. Um den Stoff gut aufzubereiten, hätte man ihn wohl auf zwei CDs bringen müssen; so wirkt alles ein wenig gedrängt, vor allem am Ende, wenn es sogar sprunghaft wird. Für den »Mark Brandis«-Kenner sollte das alles trotzdem sehr spannend sein.

14 Januar 2021

Kontrollpapier für einen Bus

Als wir am 16. Dezember 1987 an der Grenze zwischen dem spanischen Überseegebiet Ceuta und Marokko standen, war die Lage zeitweise sehr angespannt. Die Grenzbeamten erwiesen sich als unwillig und stur, es mangelte nicht an Leuten aus der Region, die sich als Helfer aufdrängten. In drückender Hitze standen wir an der Grenze und warteten.

Weil ich als Besitzer unseres Busses eingetragen war, wurde ich zu Verhören in das Büro der Zollbehörde geführt. Dass wir den Bus durch Marokko und Algerien nach Westafrika bringen wollten, um ihn dort zu verkaufen, erzählte ich natürlich niemandem. Ich log den Beamten vor, wir wollten damit nur Camping machen. Die Männer wirkten nicht blöd, sie wussten garantiert, was wir vorhatten – aber es gab offenbar keine rechtliche Grundlage für sie, uns die Durchfahrt zu verweigern.

Also füllte ich einen »Fiche de controle des vehicules« aus, in dem ich auch meine damalige Adresse und andere Dinge eintragen musste. Das war dann quasi der Scheint, mit dem wir von der spanischen zur algerischen Grenze kommen konnten …

13 Januar 2021

Stopp beim Golfplatz

Das Auto folgte mir, seit ich die Innenstadt von Karlsruhe verlassen hatte. Es fuhr dicht hinter mir, war mir die Straße stadtauswärts gefolgt und hielt sich nun auch auf der Landstraße in dichtem Abstand.

Kurz überlegte ich mir, ob ich beschleunigen sollte. Ich wusste nie genau, welche Geschwindigkeit auf diesem Streckenabschnitt erlaubt war. Durfte man wirklich über hundert fahren? Ich hielt mich strikt an Tempo hundert und dachte mir, der Typ hinter mir werde einfach bald überholen.

Doch dann sah ich das blaue Blinklicht auf seinem Dach, ich bekam die Lichthupe ab, und ich kapierte. Hinter mir war die Polizei. Seit ich das Punk-Konzert in der »Steffi« verlassen und mich auf den Heimweg begeben hatte, kam das Auto hinter mir her, und jetzt kam die Kontrolle. Wieder einmal.

Ich seufzte tief, setzte den Blinker und fuhr rechts ran. Auf dem Standstreifen hielt ich an. Rechts von mir war das weitläufige Gelände, das zum Golfplatz gehörte, vor mir ging es zur Autobahn. Was wollten die Polizisten von mir?

Ich blieb sitzen, fischte aber schon mal die Papiere aus der Innentasche meiner Lederjacke. Im Rückspiegel sah ich, wie zwei Polizisten aussiegen und auf mein Auto zukamen, jeder auf einer Seite. Einer von beiden hielt die Hand so an der Seite, als ob er gleich seine Schusswaffe ziehen wollte. Ich kurbelte die Scheibe an meiner Fahrertür herunter.

Sie blieben an beiden Seiten des Autos stehen. Der eine leuchtete mir mit einer Stablampe ins Gesicht, ich konnte nichts mehr sehen. »Kommen Sie heraus!«, sagte er barsch. »Aber langsam.«

Vorsichtig öffnete ich die Tür, dann stieg ich aus; die Papiere hielt ich in der Hand. Während der eine Polizist mir weiterhin mit der Lampe direkt ins Gesicht leuchtete, kam der andere um mein Auto herum. Dann standen sie rechts und links von mir, beide gaben sich redlich Mühe, bedrohlich zu wirken.

»Fahrzeugpapiere, Führerschein und Personalausweis bitte!«, schnauzte mich der Polizist mit der Lampe an.

Ich sagte kein Wort, sondern reichte ihm die Unterlagen. Er nahm sie entgegen. Mithilfe seiner Taschenlampe, deren Schein er über meinen Körper wandern ließ, überzeugte er sich wohl davon, dass ich harmlos war. Ich trug eine schwarze Lederjacke, einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Jeans und schwarze Stiefel; meine Haare stachen blond in die Luft.

»Haben Sie etwas getrunken?«, fragte mich der andere Polizist.

»Ein Bier«, gab ich ehrlich zur Auskunft. Dass ich das sehr früh konsumiert hatte, gegen zehn Uhr vielleicht, und dass ich um drei Uhr morgens praktisch ausgenüchtert sein dürfte, fügte ich nicht hinzu.

Ich musste in ein Röhrchen blasen. Sichtlich genervt sahen sich die Polizisten das Ergebnis an. »Nichts«, sagte er mit der Lampe. Während er zum Fahrzeug ging, um meine Papiere zu überprüfen, stresste der andere herum.

Er prüfte sehr genau die Reifen, stellte aber fest, dass ihr Profil korrekt war. Er sah sich die Sicherheitsgurte an. Er ließ sich die Rotkreuzbox zeigen, und ich zog unaufgefordert die Aids-Handschuhe heraus, die seit einigen Wochen erst vorgeschrieben waren. Alles stimmte, alles war korrekt. Der Polizist war offenbar genervt, dass er nichts an mir fand und ich so ruhig blieb.

Sein Kollege kam zurück. Wieder hatte ich den Strahl der Lampe direkt im Gesicht. Ich blinzelte, verhielt mich aber weiter systemkonform. Ich hatte keine Lust, auf offener Straße zusammengeknüppelt zu werden und anschließend eine Anzeige wegen »Widerstand« zu erhalten. Die beiden Polizisten schienen nur darauf zu hoffen, dass ich etwas Falsches tat In so einer Situation war es einfach schlau, die Klappe zu halten.

Der Polizist gab mir meine Papiere zurück. »Sie können weiterfahren«, sagte er, immer noch im selben barschen Ton.

»Danke«, sagte ich und verstaute die Papiere in meiner Brieftasche, bevor ich sie in die Innenseite meiner Lederjacke steckte. Der Wind war kalt, und ich wollte heim. In meinem Kopf tobte noch der Pogo-Sound, den ich vorher gehört hatte, und ich hatte Lust auf ein abschließendes Bier.

Der Polizist mit der Stablampe machte das Licht aus. Autos fuhren an uns vorüber; sie wurden langsamer, wenn sie uns passierten. Das Schauspiel schien die Leute zu faszinieren.

»Für heute hatten Sie noch einmal Glück«, sagte der Polizist langsam. Sein Gesicht war nur einige Zentimeter von meinem entfernt, ich roch seinen warmen Atem. »Seien Sie sicher – wir kriegen Sie irgendwann.«

Danach gingen sie zu ihrem Fahrzeug, und ich stieg ebenfalls in mein Auto. An der nächsten Abbiegung fuhr ich nach rechts, während sie auf der Schnellstraße blieben. Erst als ich die Polizisten nicht mehr im Rückspiegel sah, atmete ich erleichtert auf.

Eine Sammlung höchst origineller Geschichten

Um es vorwegzunehmen: Ich hatte meine Schwierigkeiten mit den neun Geschichten des Buches, bin mir nicht sicher, ob ich vielleicht einfach nur auf einem anderen Erkenntnishorizont unterwegs bin, und kann es deshalb nur eingeschränkt empfehlen. Originell in vielerlei Hinsicht ist es auf jeden Fall. Und wer allen Ernstes sagt, es gäbe keine originellen Geschichten mehr, der möge sich dieses Buch zulegen.

Lethem kriegt es in jeder seiner Geschichten hin, sie mit einem anderen Ton zu erzählen. Die Geschichte beeinflusst den Stil; nichts ist gleich, alles ist anderes, aber jeglicher Effekt hat seinen Sinn. Das führt dazu, dass man hier wirklich neun Geschichten vorfindet, die sich stark unterscheiden und die einen nicht nur inhaltlich, sondern auch stilistisch immer in ein anderes Universum schleudern.

Meine Lieblingsgeschichte ist die von zwei Literaturfans, die bei entsprechenden Formulierungen geradezu einen Orgamus erleben: Sie reisen in einen Ort, wo sie ihren liebsten Schriftsteller überfallen wollen. Sie kennen sein Werk, sie sezieren es seit Jahren, sie erheben es zur großen Literatur. Doch die Konfrontation zwischen den Fans und dem Autor artet in ein Desaster aus.

Die wohl schrägste Geschichte ist die mit den Comic-Figuren, die auf einer Insel gestrandet sind und dort eine traurige Existenz fristen: zwischen schlechten Zeichnungen und absurden Dialogen, vergessen von der Welt und nur noch aufrecht gehalten von der eigenen Vorstellungskraft. Das ist dann auch kaum verständlich, weil der Autor ins Innere dieser Figuren geht.

Das macht er sowieso immer – und die Titelgeschichte »Alan, der Glückspilz« ist die vielleicht am leichtesten verständliche des Buches. Darin geht es um einsame Männer in New York, um Weintrinken in Bars und gemeinsame Kinobesuche, letztlich um Menschen, die nicht so richtig wissen, welche Rolle sie in ihrem eigenen Leben spielen.

Insgesamt ist »Alan, der Glückspilz« eine abwechslungsreiche Lektüre zwischen Gegenwartsliteratur und Phantastik, in einem anspruchsvollen Stil gehalten und definitiv nicht langweilig. Man muss sich halt jedes Mal aufs Neue auf die Texte einlassen …

12 Januar 2021

Eine explosive Science-Fiction-Liebe

Es ist eine bizarre Science-Fiction-Liebesgeschichte, die in dem Comic-Dreiteiler »Fee« erzählt wird. Sie wirkt vor allem deshalb so stark, weil ihr Hintergrund so gewalttätig ist. Vor der Kulisse einer riesigen Stadt, in einer düsteren Zukunft ohne große Hoffnung, zwischen riesigen Gebäuden und teilweise monströsen Menschen versucht Jam seine Liebe zu bewahren. Das ist nicht unbedingt romantisch, sondern eher traurig – aber es wird ziemlich spannend erzählt.

Der Comic-Autor Téhy, den ich vor allem von seiner Serie »Yiu« her kenne, in der er seinem Publikum knallige Science-Fiction-Action vor die Augen hält, ist der Urheber der ungewöhnlichen Geschichte. Er erzählt von Jams Suche nach seiner Fee und seiner Vorgeschichte – beide Kunstwesen weisen im Prinzip mehr Gefühle auf als die hässlichen und gemeinen Menschen –, und er zeigt, wie ihr Schöpfer verzweifelt auf der Suche nach der Vollkommenheit ist.

Wenn man will, kann man den ganzen Comic sowieso als Allegorie lesen. Was ist Schönheit, was ist Liebe, können Kunstgeschöpfe beseelt sein oder sind sie dazu verdammt, immer künstliche Gedanken zu haben? Die Geschichte wird mit viel Action erzählt, die allerdings die Tragik manchmal ein wenig zukleistert.

Die Zeichnungen sind auf jeden Fall stark. Béatrice Tillier zeigt die Figuren in dramatischen Szenen, Explosionen, Schüsse und allerlei andere Action werden von ihr in dynamische Bilder gepackt. Das alles führt gelegentlich dazu, dass die Liebesgeschichte zwischen der Action fast verlorengeht.

Alles in allem ist »Fee« ein ungewöhnlicher Science-Fiction-Comic mit viel Dynamik. Das Buch ist – wie bei Splitter üblich – in einer sehr schönen Gestaltung erschienen und macht sich im Bücherregal echt gut. Ich empfehle, die Leseprobe auf der Internet-Seite des Verlages zu prüfen …