Es passiert einiges um mich herum, und nicht alles gefällt mir. Vieles fasziniert mich, vieles interessiert mich – und das soll Thema dieses Blogs sein.

30 September 2020

Überbewerteter Punk-Roman

Klar, dass ich es mir kaufte. Der Autor ist mir als Herausgeber und Verleger ein Begriff – wenn also Klaus Bittermann in der Edition Tiamat einen Roman veröffentlicht, hat er ihn selbst verlegt. Entsprechend schwach war in diesem Fall sicher die redaktionelle Kontrolle. Das ist echt schade, weil der Roman eigentlich eine starke Grundidee hat. Die vergeigt der Autor allerdings ziemlich.

Bittermann erzählt von Nancy, einem Mädchen aus wohlhabender Familie, das auf Sid trifft, einen jungen Punk. (Spätestens hier erkennt jeder die Anspielungen auf Sid Vicious und seine Freundin Nancy Spungen, eine der frühen Punk-Legenden.) Die beiden werden ein Paar und gehen miteinander auf Tour. Sie streunen in den frühen 80er-Jahren durch Deutschland und Italien, sie beklauen andere Leute und sind ständig auf der Flucht vor der Polizei.

Was für eine großartige Geschichte! Sie basiert auf einem wahren Fall, den es damals wirklich gab, und hätte einen wirklich tollen Roman abgegeben.

Leider macht Bittermann daraus eine sterbenslangweilige Reihung von Episoden, die immer wieder durch belehrende Sequenzen unterbrochen werden. Er erklärt die Zeit, in der die Geschichte stattfindet, und er erklärt Punkrock, er erklärt eigentlich ständig alles. Die Charaktere leben nicht, sie werden beschrieben. Sie stolpern orientierungslos und teilnahmslos durch ihr Leben, bis halt am Ende irgendwie der Roman zu Ende ist.

Wahrscheinlich gilt so etwas als große Literatur: Ein Schriftsteller schreibt über Dinge, von denen er schon irgendwie etwas versteht, formuliert es aber so, dass die Literaturliteratur-Liebhaber sich an komplizierten Formulierungen und umständlichen Beschreibungen erfreuen können.

Was dabei herauskommt, ist ein langweiliger Roman in gespreiztem Deutsch, der leider wenig über den Punkrock am Ende der 70er- und am Anfang der 80er-Jahre erzählt, sondern viel über das Feuilleton von heute. »Sid Schlebrowskis kurzer Sommer der Anarchie und seine Suche nach dem Glück« ist ein Beleg für blutleere und hochstapelnde Literatur, mehr nicht.

(Erschienen ist das Buch in der Edition Tiamat. Meine Sicht der Dinge ist naturgemäß sehr subjektiv. Womöglich empfinden andere Leute das Buch als toll. Viele Journalisten schrieben es ja buchstäblich in den Himmel.)

Alte Punks, neu provoziert

Und wer mag, stolpert in dieser aktuellen Ausgabe auch über meinen Fortsetzungsroman. »Der gute Geist des Rock'n'Roll« erreicht Folge 27, und noch immer spielt die Handlung im Sommer 1996. Der mehr oder weniger gutgelaunte Ich-Erzähler ist zu diesem Zeitpunkt schon deutlich über dreißig Jahre alt, besucht mit Freunde zusammen die öffentliche Übertragung eines Fußballspiels (Deutschland gegen England im Halbfinale der Fußball-Europameisterschaft) und hat eine Reihe von mehr oder weniger amüsanten Begegnungen.

Unter anderem wird ein Lied der Skinhead-Kapelle Vortex gesungen oder über Ironie bei Kleidungsstücken diskutiert. Die Älteren wissen es vielleicht noch: In den 90er-Jahren war zeitweise alles ironisch. Punks ließen sich ironische Schnauzer wachsen, ironische Schlagerpartys waren in, und ebenso ironisch klopfte man allerlei Sprüche, für die man heute zu Recht einigen Ärger bekäme.

Keine Ahnung, ob es mir gelingt, solche Zeiterscheinungen des Jahres 1996 in meinem Roman aufzugreifen. Wenn ja, freut es mich!

29 September 2020

Detektivin, Autorin, Zielperson

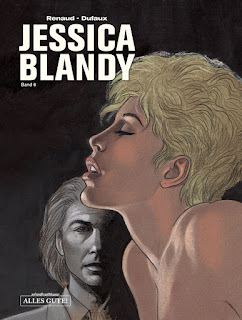

Interessant ist, dass es in allen Geschichten im weitesten Sinn um Liebe und Sex geht. Jessica Blandy ist nicht nur die Ermittlerin, die versucht, mehr über Verbrechen herauszufinden; sie wird in immer stärkerem Umfang zur Zielperson

»Jagd auf Jessica« spielt in Mexiko: Jessica Blandy ist auf der Flucht. Rabiate Killer folgen ihr, und sie töten auch die falsche Frau, wenn es »eben so passiert«. Der Grund liegt auf der Hand: Blandy hat Beweise gegen korrupte Polizisten in der Hand, und diese wollen sie aus dem Weg räumen. Aber sie gewinnt einen Verbündeten ...

In »Erotic Attitude« geht's um die Verbindung aus Sex und Kunst, die wiederum geht eine tödliche Verbindung mit Mord und Gewalt ein. Eine Reihe attraktiver Frauen wird getötet; jede dieser Frauen hatte vorher mit einem bestimmten Mann Sex. Auch Jessica Blandy zählt zu dieser Reihe, hat aber wenig Interesse daran, sich umbringen zu lassen.

In »Mr Robinson« stöbert Jessica Blandy mehr gegen ihren Willen in alten Unterlagen; wieder ist ihr der korrupte Polizist aus dem ersten Teil des Sammelbandes auf den Spuren. Doch diesmal gibt es Verbindungen, mit denen weder sie noch er vorher haben rechnen können.

Die drei Geschichten sind durch eine eher beklemmende Atmosphäre miteinander verbunden; die lockere Stimmung der ganz frühen »Jessica Blandy«-Geschichten ist dahin. Jean Dufaux und Renaud erzählen Krimis, die unter die Haut gehen, die mich bei der Lektüre nicht kalt lassen.

Dank ihrer attraktiven Heldin können sie die Geschichten dicht an die Figur heranführen; es gibt immer einen direkten Bezug. Die manchmal blassen Bilder und die fast statische Art des Bildaufbaus wirken reduziert, was die Wirkung der düsteren Geschichten verstärkt. Ein starker Band der Gesamtausgabe, den man auch ein zweites und drittes Mal lesen kann ...

Blumen verkaufen

Aus der Serie »Dorfgeschichten«

»Ich hab gesehen, dass es ein neues ›Tom Berry‹-Heft gibt«, berichtete Bubi aufgeregt. Wir saßen an unserem Lieblingsplatz: ein großer Stein am Rand der Lehmgrube, im Niemandsland zwischen der Straße, der Ziegelei und unseren Wohnhäusern gelegen, umgeben von Brombeerhecken, die sich hinter uns in die Höhe rankten.

Ich sah ihn an. »Und?«, fragte ich.

Wir mochten beide die Abenteuer von Tom Berry, dem fröhlichen Cowboy, und seinen Freunden. Ich konnte sie bereits lesen, Bubi freute sich vor allem über die Bilder.

»Na ja.« Er hob die Schultern. »Ich hätte das neue Heft gern, aber ich habe kein Geld.«

»Ich auch nicht.«

Bubi erhielt ein geringes Taschengeld, das er vor allem in Kaugummi investierte, die er aus dem Automaten an der Hauptstraße holte. Für mich gab es kein Taschengeld, weil meine Eltern der Ansicht waren, dass ich alles, was ich bräuchte, schließlich von ihnen bekäme.

Nachdenklich saßen wir nebeneinander. Unser Blick schweifte über die Wiese vor uns, zur schmalen Straße hin, die unser Dorf mit dem Nachbardorf verband, zu den Wiesen, die hinüber zum Friedhof und hoch zur Schreinerei führten. Der Duft von frischen Blüten hing in der Luft, vor uns flogen einige Bienen.

»Wir könnten Blumen sammeln und verkaufen«, sagte Bubi auf einmal. »Dann hätten wir Geld und könnten uns das neue Heft leisten.«

Bubi hatte immer die besten Ideen. Ich war beeindruckt und willigte sofort in seinen Plan ein.

Während wir loszogen und auf der Wiese sowie an den umliegenden Büschen langstielige Blumen und einige Zweige mit Blüten sammelten, überlegten wir bereits, wo ein guter Ort wäre, um Geschäfte zu tätigen.

Eine Stunde später standen wir vor dem Evangelischen Gemeindehaus. Der Neubau strahlte in der Sonne. Einige Frauen kamen die Treppe herunter, Bubi hatte sich rechtzeitig daran erinnert, dass sich die Damen des Landfrauenverbandes an diesem Tag immer nachmittags dort trafen.

Wir waren mutig und hatten jeder zwei Sträuße in der Hand. »Möchten Sie Blumen kaufen?«, fragten wir die Damen.

Keine hatte so richtig Interesse. Die meisten beachteten uns nicht einmal, sondern eilten blicklos an uns vorüber.

Dann aber blieb eine Frau vor mir stehen. Sie war riesig, sicher einen Kopf größer als meine Mutter, und trug ein elegantes Kostüm. Sie musterte mich von oben herab.

»Was wollt ihr denn mit dem Geld machen?«, fragte sie.

»Wir wollen uns das neue ›Tom Berry‹-Heft kaufen«, platzte ich heraus.

Bubi stand schräg von mir und verdrehte die Augen. Sein warnender Blick kam zu spät.

»So so«, sagte die Frau, deren Name mir nicht einfallen wollte. Sie ging nicht zu uns in die Gemeinde, aber ich sah sie oft genug im Dorf. Meine Mutter grüßte sie immer respektvoll. »Für so einen Schund habt ihr also die schönen Blumen abgerissen.«

Ich war wie erstarrt. Die Blumen fand sie immerhin schön, das freute mich. Aber wieso »abgerissen«? Der Strauß sah doch klasse aus.

Die Frau beugte sich zu mir herab. »Wissen eure Eltern eigentlich, was ihr beiden hier treibt?«

Das war das Signal für Bubi und mich. Wir verzogen uns ohne ein Wort des Grußes. Hinter dem Neubau des Kindergartens warfen wir die Blumen in ein Gebüsch, dann zogen wir weiter. Am Talweg setzten wir uns an den Bach und sahen den Fischen zu.

Am Abend wusste meine Mutter bereits Bescheid. Ich bekam eine Standpauke und von meinem Vater noch »eine hinter die Löffel«. Wie bei Bubi unsere Geschäftsidee ausging, erfuhr ich nie.

28 September 2020

Die Teenage Mutant Ninja Turtles sind wieder da

Ich gestehe, dass ich den Hype mit den Teenage Mutant Ninja Turtles nie verstand. Ich hatte weder ihre Anfänge in den 80er-Jahren mitbekommen, noch jemals einen der Filme mit den seltsamen Kämpfern gesehen. Was mit den Figuren und all dem anderen Merchandise zusammenhing, war mir zusätzlich fremd.

Erfreunlich ist, dass bei dani books nun die Original-Comics aus den frühen 80er-Jahren veröffentlicht werden. 1984 erschien der erste Band der »Teenage Mutant Ninja Turtles«, ein eher schroffer Underground-Comic. Und dieser liegt seit dem Gratis-Comic-Tag auch in Form eines Gratis-Heftes im deutschen Markt vor. Bei dani books wird die Serie in Form von Sammelbänden mit Bonusmaterial herausbringen.

Leonardo, Donatello, Michelangelo und Raphael sind vier Schildkröten, die tatsächlich mutiert sind. Sie werden trainiert, sie kämpfen dann gegen das Böse. Das machen sie in der Kleidung von Ninjas; sie tragen Schwerter und kämpfen entsprechend. Vor allem aber klopfen sie einen lockeren Spruch nach dem anderen. Das muss man mögen, aber es ist auf jeden Fall witzig.

Als Kevin Eastman und Peter Laird diese erste Geschichte schrieben und zeichneten, waren sie noch ein Teil der Underground-Szene. Ihr Comic strotzt von schrägem Humor und ebensolchen Zeichnungen; die Geschichte ist rotzig und in einem knalligen Schwarzweiß gehalten. Er passt damit hervorragend in die 80er-Jahre – ob das heute noch bei den Lesern ankommen wird, muss man sehen.

Ich amüsierte mich bei der Geschichte durchaus, ich mag aber auch diesen Stil der Underground-Comics. Ein Fan der Teenage Mutant Ninja Turtle bin ich allerdings trotzdem nicht geworden …

27 September 2020

Cléo verzauberte

Von der Machart her könnte dieser Film von Erik Schmitt aus Frankreich stammen, er wird gelegentlich auch als Großstadtmärchen bezeichnet, und das stimmt schon. Erzählt wird von einer jungen Frau namens Cléo, die mit ihren roten Haaren von der Kamera geradezu geliebt wird, die ein wenig verträumt durchs Leben zieht.

Sie will die Zeit zurück drehen, weil sie traumatische Vorgänge rückgängig machen möchte. Angeblich ist in Berlin eine Uhr versteckt, mit der man das tun kann. Also beginnt sie damit, diese Uhr zu suchen, und sie stöbert in uralten Berliner Hinterlassenschaften danach. Dabei stößt sie auf allerlei obskure Leute und verrückte Geschichten; die Zeit wird gestaucht und verdreht, und Berlin ebenso.

Das klingt jetzt vielleicht ein wenig verrückt, macht beim Zuschauen aber viel Freude. Mit Faszination verfolgt man Cléo bei ihrer Suche nach allerlei Pfeilen, die sie an den unmöglichsten Stellen von Berlin findet. Und man hofft die ganze Zeit, dass sie ihr Trauma mithilfe einer phantastischen Uhr beseitigen kann.

(Na ja, und dann ist es auch noch ein Liebesfilm, aber der ist herzzerreißend schön. Im Kino hätte ich mir den Streifen wohl kaum gegeben. Aber nachdem ich ihn im Streaming angesehen hatte, war ich ziemlich beeindruckt von seiner leichtfüßigen Machart!)

26 September 2020

Western und Krimis redigieren

So ändern sich die Geschmäcker, so wird man vielleicht auch erfahrener und professioneller. Spannend wäre aber, mir das anzuschauen, was ich in den 80er-Jahren alles redigiert habe. Damals war ich unter anderem als Außenlektor für die Serie »Silber-Western« zuständig, später auch für »Kommissar X«. Ich vermute, dass ich an die hundert Western-Heftromane und einige Dutzend KX-Hefte redigiert habe.

Leider führte ich damals nicht Buch, nicht einmal ansatzweise. Deshalb kann ich heute nicht nachvollziehen, welche Romane von welchen Autoren ich redigierte. Aber das ist vielleicht auch besser so: Ich würde ohnehin nur nachsehen, welche Stilblüten ich stehen lassen hatte oder welche von mir versehentlich hineinredigiert wurden ...

25 September 2020

Mark Brandis und die Zeitspule

Das machte die Romane von Nikolai von Michalewsky in den 70er- und 80eer-Jahren so bodenständig, und diese Bodenständigkeit gilt auch für die modernen Hörspiele, die von Interplanar produziert und von Folgenreich vertrieben werden. Mit »Die Zeitspule« liegt aber ein Hörspiel in zwei Teilen – es sind die »Mark Brandis«-Folgen 28 und 29 – vor, in dem es um außerirdische Artefakte geht.

Im Prinzip handelt es sich um eine klassische Thriller-Geschichte: Um das Leben seiner Frau zu retten, geht der Raumfahrer Mark Brandis auf eine bösartige Erpressung ein. Er soll Hinterlassenschaften finden, die offenbar von einer außerirdischen Zivilisation stammen. Mit diesen Geräten kann man die Zeit und die Schwerkraft manipulieren.

Brandis hat diverse Begegnungen mit anderen Menschen auf Raumstationen und in der Mondsiedlung Las Lunas, dann stößt er im ewigen Eis der Antarktis auf eine alte Forschungsstation, um am Ende tatsächlich den Effekt der Zeitspule zu erleben. Die Alien-Artefakte spielen dabei nur am Rand eine Rolle, vor allem geht es darum, die menschlichen Konflikte zu schildern – und das Hohelied der Freundschaft zu singen.

»Die Zeitspule« ist ein spannendes Hörspiel in zwei Teilen, das einen Teil seiner Faszination aus der Technologie der Aliens zieht, vor allem aber dadurch funktioniert, dass man stark ins Innere von Mark Brandis hineinblicken kann. Der Mann leidet mehrfach: Angst und Wut, Schmerzen und Pein. Das alles wird sehr plakativ gezeigt und erzählt, mit klaren Sätzen und starken Geräuschen.

Ich fand die beiden Teile von »Die Zeitspule« spannend; sie wirken manchmal ein wenig traurig, weil man das Gefühl hat, es sei schon so viel Zeit seit den Anfängen der Serie verstrichen. Brandis sinniert einige Male über vergangene Jahrzehnte – man merkt, dass hier keine jungen Figuren agieren. Gut gemachte Science-Fiction-Hörspiele!

24 September 2020

Ordnungstage in Hannover

Nachdem klar geworden war, dass die Chaostage für 1996 in Hannover auch offiziell verboten wurden, reagierten die Menschen in der Punk-Szene sehr unterschiedlich. Einige unentwegte Leute aus Süddeutschland – darunter ich – wollten um jeden Preis nach Hannover fahren, das allerdings in einer möglichst guten Tarnung: keine bunten Haare, keine Lederjacken, zurückhaltendes Aussehen.

Andere blieben frustriert daheim. Wieder andere hatten eine Reihe von richtig guten Ideen.

Eine davon war, einfach Ordnungstage auszurufen. Wenn das Chaos verboten wurde, rief man eben zur Ordnung. Und so wurde unter dem Motto »Für Ordnung – gegen Chaos!« zu den Ordnungstagen vom 2. bis 4. August 1996 in Hannover aufgerufen. Die unbarmherzige Staatsmacht kündigte an, nachdem sie das endlich mitbekommen hatte, allerdings auch gegen Versammlungen unter dem Motto »Ordnungstage« massiv vorzugehen.

So wurde das erste August-Wochenende im Jahr 1996 zuerst in Hannover sehr chaotisch, dann später in Bremen. Das ist aber eine andere Geschichte ... Geblieben ist mir der wunderbare Aufnäher der Ordnungstage, den ich mir immer auf eine Jacke nähen wollte, was nie geschah, und der dann jahrelang als Schmuck an die Wand gepinnt worden war. Den dokumentiere ich an dieser Stelle sehr gern.

Frühwerk von Costello

Veröffentlicht wurde sie 1978; ich habe die englische Pressung, allerdings ohne Plattenhülle. Wann und wo ich die Platte kaufte, weiß ich heute nicht mehr; das ist auch nicht so wichtig. Es war sicher in den 80er-Jahren. Als Band sind Elvis Costello & The Attractions angegeben; es ist ein wenig unfair von Leuten wie mir, die Band immer auf den Sänger zu reduzieren.

Beide Stücke auf der Single sind von der quäkenden Orgel, der leicht knödeligen Stimme Costellos und einem flotten Rhythmus bestimmt. »(I Don't Want To Go To) Chelsea« ist ein wenig langsamer, während die B-Seite mit »You Belong To Me« auch als Lied zum Herumhüpfen taugt. (Ich legte die B-Seite in den 80er-Jahren auf, wenn ich im Jugendzentrum den DJ spielte, weil sie einfach tanzbarer und vor allem hüpfbarer war.)

Der Sound geht mir immer noch gut ins Ohr, beide Stücke sind gut gealtert. Klar klingen sie nach den 70er-Jahren, sie waren damals modern und sind heute einfach alt. Aber man erkennt noch gut, warum sie damals so faszinierten und warum Elvis Costello mit seiner Musik etwas Neues bot. Das finde ich heute noch spannend.

Die Single hat in mir die Lust geweckt, wieder mehr von Costello zu hören. Ich hatte Platten von ihm auf Cassette, die ich mir von Bekannten hatte überspielen lassen – als Geldgründen –, die kann man aber nach gut vier Jahrzehnten nicht mehr anhören. So viel Vinyl besitze ich nicht von Costello, aber es gibt ja heute einige digitale Möglichkeiten …

23 September 2020

Die Bee Gees im Sinn

Früher hätte ich entsetzt ausgemacht oder wäre freiwillig zu dem langweiligen Emopunk zurückgegangen. Doch jetzt saß ich im Auto, ein Lächeln stahl sich in mein Gesicht, und ich freute mich auf die Melodie des altbekannten Stückes. Und dann fragte ich mich, warum es mir in diesem Augenblick so ging.

Vielleicht war es einfach eine Sache des Alters. Das Stück entstammte meiner Jugend, und es erinnerte mich an die Zeiten, in denen es bei Klassenfeiern und in Schul-Discos lief. Damals hasste ich es inbrünstig, und nun entsann ich mich eben meiner jugendlichen Unschuld.

Oder ich hatte einfach mittlerweile eingesehen, dass das Stück zwar nie mein Lieblingslied war, aber ich mittlerweile sehen konnte, dass es eine flotte Melodie hatte, die gut ins Ohr ging und die man schlecht wieder herausbekam. Sogar die Stimmen fand ich auf einmal nicht mehr so schlimm.

Vielleicht bin ich aber im positiven Sinn älter geworden. Früher musste ich mich – so dachte ich zumindest als Junge vom Dorf – von dem »schwulen Gesinge« distanzieren. Als Junge vom Dorf hatte man Hardrock oder Metal zu hören, das war Musik für Männer. Mit meinem Punkrock war ich zwar ein Sonderling, aber das wurde wohl irgendwie als Musik für Männer akzeptiert. So etwas wie die Bee Gees mit ihren hohen Stimmen ging einfach nicht, das fand man »schwul«.

Das ist mehr als vierzig Jahre her. Ich bin hoffentlich an einigen Punkten weiter als damals. Damals wollte ich – wie die meisten anderen auch – in meiner Identität schon so klar wie möglich sein. Zwar fanden die meisten meinen Musikgeschmack und die Tatsache, dass ich ohne Ende Science Fiction las, sehr merkwürdig – aber niemand hielt mich für sexuell abseitig. Ich interessierte mich für Mädels, ich klopfte die gleichen blöden Sprüche wie alle anderen, ich trank viel zu viel Bier und fand mich toll, wenn ich besoffen war – alles Dinge, die »Männer« eben so machten.

Und heute überlege ich mir ernsthaft: Fand ich Musik in der Art der Bee Gees vielleicht einfach nur deshalb so schrecklich, weil ich sie »weibisch« fand? War das gar keine Frage von Musikgeschmack, sondern von geschlechtlicher Identität?

Im Radio kam danach übrigens irgendwas von Chris Rea. Ich schaltete dann bereitwillig zum langweiligen Emopunk auf CD um.

22 September 2020

Ein phantastisch-magischer Comic

Die Geschichte beginnt mit einem jungen Wissenschaftler, der zwar Faust heißt, aber mit dem Faust der Mythologie nicht so viel zu tun hat. Er forscht offenbar in alle möglichen Richtungen, und dazu gehört auch, dass er ein Grab öffnen lässt. Dort findet er ein Mädchen, das in einem seltsamen Zwischenstand zwischen Leben und Tod gefangen gehalten wird. Der Name des Mädchens: Anguis Seductor Hominum, abgekürzt dann also ASH.

Recht schnell erfährt man als Leser, dass die katholische Kirche daran interessiert ist, das Mädchen weiterhin gefangenzuhalten. Während der Wissenschaftler Faust danach strebt, hinter das Geheimnis der Unsterblichkeit zu kommen, wollen die Kardinäle vor allem verhindern, dass sich teuflische Mächte ausbreiten. Doch das Mädchen hat seine eigenen Vorstellungen davon, wie es leben und – vielleicht – sogar lieben möchte …

Francois Debois ist für den Inhalt von »ASH« verantwortlich. Der Autor vermengt Steampunk-Elemente mit knalligen Thriller-Effekten. Spannende Action, phantastische Erscheinungen und ein großes Geheimnis bilden die Grundlage für eine Geschichte, die sehr unterhaltsam ist und sich einer klaren Genre-Zuordnung entzieht.

Mit Krystel ist eine Zeichnerin beteiligt, die eine Vermischung aus frankobelgischem Abenteuer-Comic und fernöstlichem Manga wagt. ASH wird von der Künstlerin mit großen Augen und einem schlankem Körper gezeigt; mehr Manga geht auf manchen Seiten kaum. Die düsteren Ansichten nächtlicher Städte und die Action wirken noch wie im klassischen Abenteuer-Comic, kamen mir aber noch nicht ganz ausgereift vor.

Ich fand »ASH« unterhaltsam, ich las die Geschichte vor allem am Anfang mit viel Vergnügen. Manchmal hatte ich das Gefühl, die Geschichte hätte ein wenig durchdachter sein können; auch die Zeichnungen hatten die eine oder andere Schwäche. So bleibt von »Ash« der Eindruck eines guten Comics, den man gern lesen, der aber nicht komplett überzeugen kann.

Man muss klar feststellen: Bei »ASH« haben die beiden Künstler noch geübt. Richtig gut klappte die Zusammenarbeit bei dem Comic-Dreiteiler »Magda Ikklepotts« – auch dort vermengen sich verschiedene Comic-Stilrichtungen, und die Story ist inhaltlich nicht klar einzuordnen, hat mir aber viel besser gefallen.

(Hin wie her: Geschmäcker sind verschieden. Checkt einfach die Leseprobe auf der Internet-Seite des Splitter-Verlages! Der 96 Seiten starke Comic-Band sieht auf jeden Fall super aus.)

Mit dem Loatrawägele

»Mit so einem Leiterwagen sind wir während des Krieges oft durch die Stadt gezogen«, sagte sie in dem schwäbischen Dialekt, den wir daheim benutzten. Das Wort »Leiterwagen« wurde dabei eher wie »Loatrawägele« ausgesprochen.

Ich fragte nach. »Wieso durch die Stadt?« Ich wusste, wo das Haus meiner Großeltern mütterlichseits gestanden hatte, und ich wusste ebenfalls, dass der große Bunker für die Bevölkerung auf der anderen Seite der Stadt nach wie vor existierte.

»Wenn im Radio kam, dass die Bomber zu uns unterwegs waren, hat unsere Mutter alles in den Leiterwagen gepackt, dann sind wir losgezogen«, erzählte sie. Die Mutter habe den Wagen gezogen, in dem die kleinen Kinder gesessen seien; die großen Mädchen hätten den Wagen geschoben, während die Buben in ihren Rucksäcken ausreichend zu essen und zu trinken schleppten.

Dann ging es eine weite Strecke den Hügel hoch und quer durch die Stadt. Freudenstadt war alles andere als groß oder bedeutend, aber auf einer Anhöhe erbaut, und die Bunkeranlagen befanden sich an den Stellen, wo die Berge steil anstiegen. Die Familie hatte also gut fünf Kilometer zurückzulegen, manchmal jeden Tag.

Mein Großvater war bei der Reichsbahn beschäftigt, was in jenen Tagen – so erzählte meine Mutter – auch nicht einfach war. Oft wurden die Züge von Tieffliegern angegriffen, und die Zugführer oder Heizer mussten um ihr Leben rennen. Ihre Mutter war also allein für die Familie verantwortlich, wie viele Frauen in dieser Zeit.

»Wenn wir dann durch die Stadt gingen, wussten die Leute, dass bald die Bomber kamen«, erzählte sie weiter. »Da standen die Leute vor ihren Häusern und sagten, ›oh, wenn die Frau Vögele mit ihren Kindern kommt, dann ist Bombenalarm‹. Und so waren wir für manche Leute so etwas wie ein Bombenalarm im Leiterwagen.«

Sie schüttelte den Kopf, als müsste sie die Erinnerungen an Krieg und Zerstörung, die brennende Stadt und die fürchterlichen Tage danach abschütteln. »Ab jetzt!«, wies sie mich dann an. »Es wird Zeit, dass du deine Arbeit erledigst.« Sie lachte mir zu, auf einmal wieder die fröhliche Mutter, die ich so liebte. »Es gibt danach auch einen Apfelkuchen.«

21 September 2020

Rebell im Urlaub

Als ich weiterging, hatte ich ihn vor mir. Ziemlich viel Stufen führten vom Centro Martianez bis zum Hotel Pez Azul hoch, sie verbanden den Küstenstreifen von Puerto de la Cruz mit den höher gelegenen Stadtteilen. Ich konnte den schlanken Mann ständig betrachten; nachdem er mich überholt hatte, ging er nicht mehr so schnell Er trug ein »Tote Hosen«-T-Shirt und die blond gefärbten, kurzen Haare, als seien es Insignien des Widerstands.

Manchmal mochte ich die Treppenstufen, weil sie meinen Kreislauf so schön in Bewegung brachten. Es schadete nicht, wenn ich mich bewegte, und das war mir ziemlich bewusst. Trotzdem hatte ich im Ladenbereich des Centro zwei Flaschen Wein und irgendwelches Knabberzeugs gekauft, das ich auf dem Balkon meines Hotelzimmers zu mir nehmen wollte, mit einem hoffentlich schönen und ruhigen Blick auf die Nordwestküste von Teneriffa. Und nun hasste ich sie und wollte nur auf meinen Balkon.

»Bis zum bitteren Ende« verkündete die Aufschrift auf dem Rücken des Mannes wie ein trotziger Aufruf, und seine weißen Socken, die er zu den Wandersandalen trug, hatte er akkurat bis zur Hälfte der Waden hochgezogen, bis sie beide auf derselben Höhe saßen. Es passte, fand ich.

Seine Kamera baumelte an einem Band locker von seiner linken Schulter. Die Handy-Tasche an der rechten Seite des Gürtels war mit einem Riemchen verschlossen, wie ein Holster für den Revolver eines Clint-Eastwood-mäßigen Westernhelden.

Ein echter Held, dachte ich und betrachtete skeptisch meinen Bauch, den ich mit mir herumschleppte. Vielleicht war ich nur neidisch. Schließlich hatte ich auch gern kurze blonde Haare gehabt, und es hatte eine Zeit in meinem Leben gegeben, in der ich mit einem »Tote Hosen«-T-Shirt unterwegs war.

Aber das waren die 80er-Jahre gewesen, und nun hatten wir Mitte der Nuller-Jahre. Offensichtlich war ich nicht einmal für einen gemütlichen Urlaub auf einer Urlaubsinsel geeignet. Ich war trotzdem froh, dass der »Tote Hosen«-Fan die Treppe verließ und in eine Seitenstraße abbog, während ich allein weiter nach oben steigen konnte ...

20 September 2020

Tracht Man spricht bayerisch

Mit der Serie »Tracht Man« haben die Macher des Verlages Plem Plem Productions einen bayerischen Superhelden erfunden, der nun auch in einem kostenlosen Gratis-Comic-Heft sein Unwesen treibt. Ich habe die umfangreiche Geschichte gelesen, leider nicht zur Gänze verstanden, mich unterm Strich aber eigentlich gut amüsiert.

Tracht Man ist ein echter Bayer, mit bayerischem Wappen auf der Brust und unheimlichen Superkräften ausgestattet. Er hat eine Reihe von Superschurken als Gegner – aber in diesem kostenlosen Heft wird er mit ganz neuen Herausforderungen konfrontiert: Er muss durch verschiedene Paralleluniversen reisen, trifft dort auf andere Inkarnationen von sich selbst und muss am Ende heldenhafte Taten verbringen.

Christopher Kloiber und Henning Mehrtens erzählen eine irrwitzige Geschichte, die sowohl bayerische Traditionen als auch das Superhelden-Genre insgesamt auf die Schippe nimmt. Die Geschichte ist absurd, die vielen Universen wechseln völlig willkürlich, und am Ende ist man als Leser ein wenig verwirrt. So kann es einem in den bekannten Superheldenserien bei DC oder Marvel ja auch gehen – die »Tracht Man«-Macher orientieren sich hier bewusst an den großen Vorbildern.

Die Funny-Zeichnungen sind durchaus gelungen und machen Spaß, der Humor ist gewöhnungsbedürftig und schlichtweg Geschmackssache. Ich finde es super, dass es so etwas wie »Tracht Man« gibt, werde sicher kein Fan der Serie werden, finde aber, dass sich Leser, die gern phantastische Geschichten mit Humor mögen, hier auf jeden Fall einmal schlaumachen sollten.

In seiner Machart ist »Tracht Man« auf jeden Fall eigenständig und witzig.

19 September 2020

Nicht schön, aber vertraut

Aus der Serie »Ein Bild und seine Geschichte«

Dass Romantik im Auge des Betrachters liegt, habe ich schon oft behauptet. Bei diesem Bild fällt es schwer, auch nur ansatzweise romantische Gefühle zu bekommen. Trotzdem sehe ich es gern: Es ist der Blick von außen auf mein Büro, in dem ich seit 1996 meine Arbeit erledige, und es ist absehbar, dass ich es irgendwann in nächster Zeit räumen werde.

Als ich in dem Verlag anfing, in dem ich noch heute arbeite, war die Druckerei – sie spiegelt sich in den Büroscheiben – das angeblich »modernste Druckhaus Europas«. In wenigen Wochen ist sie Geschichte; sie wird geschlossen. Auch das Verlagsgebäude, in dem sich mein Büro befindet, steht schon zum größten Teil leer.

Als ich das Büro bezog, war das Gebäude im Innern frisch renoviert worden. Ich saß mit vielen Kolleginnen und Kollegen im Erdgeschoss, ich gehörte zum Buchverlag und betreute eine Science-Fiction-Serie. Seither ist viel geschehen, fast ein Vierteljahrhundert an persönlichen Erfahrungen habe ich in diesem Büro gesammelt.

Romantik sieht anders aus. Es ist wohl eher Sentimentalität.

18 September 2020

Der Reigen der Sandteufel

Sie trägt den Titel »Der Reigen der Sandteufel« und spielt auf dem Mars. Es wird nicht klar, in welcher Zeit die Geschichte angesiedelt ist – weil es der Hauptfigur egal ist –, aber es dürften mehrere hundert Jahre in der Zukunft sein. Die Hauptfigur ist ein Junge, für den das Leben in einer riesigen Kuppelstadt völlig normal ist.

Er ist an Dinge wie die Kuppel oder eine alles kontrollierende Zentrale – also eine Künstliche Intelligenz – gewöhnt und wundert sich über viele Dinge nicht, die unsereins stören würden. Aber er hat das Träumen nicht verlernt und glaubt, dass es außerhalb der riesigen Kuppel sogenannte Sandteufel gäbe, Lebewesen auf dem Mars also, die ihren eigenen Plänen folgen.

Es ist keine Jugendgeschichte, auch wenn ein Jugendlicher die Hauptrolle spielt. Und wer beinharte Science Fiction erwartet, wird hier enttäuscht sein. Aber ich hoffe, dass sie trotzdem ihre Leser finden wird.

Heftromane aus dem Elsass?

Die kleine Zeitschrift, zu der ich ungern »Fanzine« sagen würde, erscheint im Verein der Freunde der Volksliteratur und versteht sich als »Informationsschrift über Volks- und Massenliteratur der Vor- und Nachkriegszeit«. Mit 48 Seiten ist die Ausgabe 1/2020 umfangreicher, als ich es sonst gewöhnt bin.

Kein Wunder bei dem Inhalt: Das amerikanische Pulp-Magazin »Adventure« wird ausführlich vorgestellt, mit allen Höhepunkten und Tiefschlägen seiner Geschichte. Dazu geht es um Heftromane aus Portugal – wovon ich nichts wusste – oder die größtenteils vergessene Autorin Ethel Lina White (die man wohl mit Agatha Christie vergleichen könnte). Der Künstler Karel Thole, der nicht nur »seriöse« Taschenbücher für den Heyne-Verlag gestaltete, sondern auch haufenweise Grusel-Titelbilder für Heftromane lieferte, wird porträtiert.

Faszinierend war für mich der Artikel über Heftromane aus dem Elsass, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Heute spricht man im Elsass größtenteils französisch; bis in die 80er-Jahre hinein nutzten die meisten Leute aber den Dialekt, der mit dem Badischen und Schwäbischen meiner Heimat eng verwandt ist. Es liegt eigentlich nahe, dass die Leute in den 50er-Jahren auch gerne deutschsprachige Unterhaltungsliteratur konsumierten. Zu diesem spannenden Thema erhoffe ich mir weitere Beiträge.

Die »Blätter für Volksliteratur« bieten immer ein Sammelsurium an Beiträgen aller Art. Nicht alles finde ich lesenswert, die Zusammenstellung lohnt sich aber immer. (Wer sich für das Heft interessiert, sollte sich direkt mit dem Herausgeber in Verbindung setzen: peter.soukop@aon.at).

17 September 2020

Mal schleppend, mal melodisch

Keine Ahnung, wie man das dann nennt. Progressive Rock hätte man in den späten 70er-Jahren dazu gesagt. Der Bass ist sehr tief gestimmt, die Gitarre jault teilweise sehr, das Schlagzeug wummert. Manche Stücke brodeln zäh vor sich hin, sind schleppend und für meine Begriffe langatmig; sie können dann wie »Hunter« auch mal neun Minuten lang sein und mit schrecklichem Gitarrengewichse verbunden werden.

Dann aber haut die Band ein Stück wie »Jeff Casanova« dazwischen, das man genausogut in eine poppige Punkrock-Ecke stecken könnte, locker gespielt, melodiös und mi unverkennbarer Spielfreude. Gerade mal acht Stücke sind auf der Platte enthalten, und die sind allesamt abwechslungsreich und überraschen immer wieder.

Meine Empfindungen wechselten beim mehrfachen Anhören stets zwischen »ah, das ist cool« und »weia, ist das schrecklich«. Wer für abwechslungsreiche Musik ist, sollte die Band durchaus mal antesten; für mich ist leider nur ein Drittel der Stücke gut. Aber das ist schlichtweg Geschmackssache, es liegt nicht an einer mangelnden Qualität der Band.

Als die SFT hundert wurde

Die Ausgabe hundert diente unter anderem einer Statusbestimmung der Redaktion. Die meisten Redaktionsmitglieder wurden auf dem Titelbild abgebildet, dazu kamen schriftliche Porträts auf den Innenseiten. Und natürlich durfte auch ein Rückblick auf die Zeitschrift nicht fehlen, die im Januar 1958 als Übersetzung der amerikanischen »Science Fiction Times« gestartet worden war – der erste Herausgeber war damals Rainer Eisfeld.

Das Heft enthielt eine Reihe von ausführlichen Rezensionen. Unter anderem wurde der Kurd-Laßwitz-Klassiker »Auf zwei Planeten« ausführlich vorgestellt, aber auch der deutsche Liedermacher Franz-Josef Degenhardt – damit war man 1969 an der Spitze der Popkultur. Schön war auch ein Artikel über »engagierte Kritik«, in dem es um die Abgrenzung zwischen anspruchsvoller Literatur und Trivialliteratur ging.

Erstaunlich ist, dass das 38 Seiten umfassende Heft damals nicht per Umdruckverfahren hergestellt, sondern im Offsetdruck produziert wurde. Deshalb sind die einzelnen Seiten auch mehr als fünfzig Jahre danach noch richtig gut zu lesen – und diese Lektüre ist durchaus interessant. (Spannend, was aus manchen der damaligen Mitstreiter geworden ist …)

16 September 2020

Die mutigen Demonstranten

Das sind mutige Leute, die da auf die Straße gehen. Ich bin beeindruckt von der Sturheit, mit der sie der Gewalt entgegentreten, von ihrem Mut, von ihrem Kampfgeist, auch davon, dass sie friedlich bleiben. (Ich könnte das nicht, fürchte ich.) Diese Menschen sind die Vorkämpfer für Freiheit und Demokratie, und ich hoffe, dass ihr friedlicher Widerstand am Ende erfolgreich sein wird.

In Deutschland gehen auch Menschen auf die Straße und demonstrieren gegen die Regierung, für Frieden und Demokratie. Ihr Feind sind aber die sogenannten Corona-Maßnahmen, sie ärgern sich darüber, dass sie eine Maske tragen müssen, und faseln davon, dass die Regierung Merkel von finsteren Mächten unterwandert ist oder gar schon längst beherrscht wird.

Das sind keine mutigen Leute. Das ist eine Mixtur aus ängstlichen Menschen und knallharten Nazis, bei der ich nicht weiß, ob ich über sie lachen, sie generell bedauern oder wütend hassen soll. Aber sie belegen aufs Trefflichste, dass Demonstration eben nicht gleich Demonstration ist.

Klassische Geschichten, schlechte Neuauflage

Der Ablauf ist meist ähnlich: Es geschieht ein Verbrechen – etwa der Diebstahl eines wertvollen Schmuckstückes –, und der Pater findet den Täter. Dabei wird er immer unterschätzt. Kein Wunder: Er ist unscheinbar, wirkt ein bisschen dümmlich und hat Ermittlungsmethoden, die manchmal skurril sind, die aber letztlich immer zum Ziel führen. Er spricht mit allen möglichen Leuten, er schaut sich die Sachlage genau an, er stolpert auch einmal bewusst durch die Gegend.

Das ist manchmal schlicht erzählt, manchmal mit einem sehr feinen Humor, unterm Strich allerdings eher unspektakulär – heute kennt man andere Krimis und wird mit anderen »Fällen« konfrontiert. Aber es wurde mir klar, warum Chesterton zu seiner Zeit, also anfangs des 20. Jahrhunderts, mit seinen Geschichten so erfolgreich sein konnte. Wer altmodische Krimis mag, was ich nicht negativ meine, wird an dem Pater Brown seine Freude haben.

Allerdings nicht unbedingt bei dem Buch, das ich gelesen habe. Zu einem absoluten Ärgernis wurden mir bei der Lektüre die irrsinnig vielen Fehler: Auf manchen Seiten stolperte ich über ein Dutzend Setzerei- und Kommafehler.

Es kam mir so vor, als hätte man den »alten« Text genommen, einfach nur eingescannt – weil das ja am wenigsten kostet – und dann nicht einmal ein vernünftiges Korrekturprogramm darüberlaufen lassen. In einem Absatz gab es gleich vier Fehler: falsche Kommas, falsche Groß-Kleinschreibung, fehlende Buchstaben.

Das verdarb mir die Lektüre. Klar – das Buch erschien in einem »Billigverlag«, und es kostete nicht viel Geld. Aber trotzdem ärgerte ich mich. Und packte das Buch nach erfolgter Lektüre deshalb auch nicht ins Bücherregal, sondern beförderte es direkt in das Altpapier.

15 September 2020

Ein Fantasy-Klassiker in starker Hardcover-Ausgabe

Übers Wochenende nahm ich mir endlich die schicke Hardcover-Ausgabe vor, die der Splitter-Verlag vor einigen Jahren veröffentlicht hat – und ich war von der Geschichte erneut fasziniert. Um es klar zu sagen: »Die große Macht des kleinen Schninkel« ist ein Comic-Klassiker, den man kennen sollte.

Dabei handelt es sich um eine »große Geschichte«, die manchmal lustig, meist aber sehr düster und traurig ist, eine Geschichte, die mit religiösen Motiven spielt und mit einem ungewöhnlichen Helden aufwartet. Seit ihrer Erstveröffentlichung hat sie nichts von ihrem Reiz verloren.

In einer Welt, in der praktisch ununterbrochen Krieg herrscht, zählen die kleinen Schninkel zu den Kreaturen, die bei allen Schlachten als Kanonenfutter dienen. Sie bluten und sterben für die drei Unsterblichen, die ihre grauenhaften Feldzüge führen. Doch dann beschließt der Schöpfer aller Welten, einen Schninkel zu erwählen: Der kleine Mann bekommt eine große Macht, mit ihr soll er den Frieden in eine Welt bringen, die seit Ewigkeiten nur den Krieg kennt.

Jean van Hamme erzählt eine bittere Geschichte voller Tragik, die zwischendurch sogar witzig und sarkastisch sein kann, die religiöse Züge aufweist und die man nicht so schnell vergisst. Die außergewöhnlichen Bilder von Grzegorz Rosinski – die beiden zeichnen auch für die »Thorgal«-Serie verantwortlich – sind eher realistisch; auch die phantastischen Wesen wirken stets glaubhaft.

Ich finde es stark, dass der Splitter-Verlag die Neuveröffentlichung dieses Fantasy-Klassikers so schön umgesetzt hat!

Erschienen ist »Die große Macht des kleinen Schninkel« als Hardcover-Band mit einem Umfang von 192 Seiten. Wer sich für Fantasy und Comics interessiert, sollte diesen Comic nicht verschmähen!

Auf zur Darmstädter Hütte

Wir fuhren über Baden-Baden auf die Schwarzwaldhochstraße und rollten mit dem Auto in Richtung Mummelsee. Dort wollte ich ohnehin nicht anhalten, aber es wäre sowieso keine gute Idee gewesen. Die Parkplätze waren überfüllt, Unmengen von Menschen waren entlang der Straße, am Hotel und bei den gastronomischen Einrichtungen unterwegs. »Als gäb’s kein Corona« entfuhr es mir.

Das Auto stellten wir am Seibelseckle ab, wo ich mit meinen Eltern oft angehalten hatte. Von dort aus hatten wir Spaziergänge unternommen, das wollten wir nun auch. Nach kurzer Überlegung wandten wir uns in Richtung der Darmstädter Hütte, die Strecke war einige Kilometer lang und auch von Städter wie uns gut zu bewältigen.

Die Strecke erwies sich als ein schön ausgebauter Waldweg, auf dem uns auch immer wieder Radfahrer oder Fußgänger entgegenkamen. Recht lang führte die Strecke praktisch entlang der Bundesstraße B 500. Wir stiegen zwar immer höher, aber zu unserer Rechten war immer die Straße. Das hörte man auch.

Autos fuhren vorbei, eins nach dem anderen. Weil Wochenende war, rollten keine Lastwagen über die Straße. Dafür aber Motorräder, mal einzeln, mal zu zweit, mal in ganzen Gruppen. Die Motoren heulten, wenn die Fahrer in die Kurven gingen, immer wieder wurde bewusst aufgedreht. Ein Heulen und Brausen drang von der Straße zu uns hoch.

Ich genoss die kleine Wanderung trotzdem. Tiere sahen wir keine – die hatten sich bei dem dauernden Lärm sicher verzogen –, aber es gab auch so genügend Pflanzen zu entdecken. Die Luft war gut, die Sonne brannte vom Himmel, ein leichter Wind blies aus der Rheinebene zu uns hoch. Links von uns stachen Reste von zerborstenen Bäumen in die Luft; das sah aus wie die Kulisse eines Gruselfilms.

Irgendwann hielten wir an und genossen einen wunderbaren Ausblick über die Höhen und Täler. Der Mummelsee lag gewissermaßen schon unter uns; wir sahen den überfüllten Parkplatz und die Menschenmassen. In diesem Moment waren wir froh, allein am Berg zu sein: auf einem breiten Weg. Nur die röhrenden Motorräder erinnerten uns im Minutentakt daran, dass wir nicht wirklich in der Natur waren.

An der Darmstädter Hütte hielten wir an, tranken vom mitgebrachten Wasser und genossen die Pause. Hier trafen sich Wanderer aus verschiedenen Richtungen. Kurz überlegten wir uns, ob wir zum Wildsee weitergehen sollten – das war eines der Ziele gewesen, die mein Vater gern angesteuert hatte. Aber dann entschlossen wir uns zum Heimweg.

Zurück ging es auf einer anderen Strecke und damit am Altsteigerskopf und am Geißkopf vorbei; wir waren auf über tausend Metern und bewegten uns auf einem sehr steinigen Pfad, der manchmal nicht breiter als dreißig oder vierzig Zentimeter war. Rings um uns standen Reste des Lothar-Sturms, der 1999 größere Stellen des Nordschwarzwalds zu Kleinholz verarbeitet hatte.

Der Weg führte manchmal unter querliegenden Bäumen hindurch oder über sie hinweg. Man musste sich ducken oder zeitweise klettern, das war aber sehr gut zu machen – auch für Leute mit Converse-Tretern wie mich. Ohne Wanderschuhe ging es aber trotzdem gut.

Wir hörten auf dieser Höhe keinen Lärm. Rechts von uns erhob sich der Gipfel des jeweiligen Kopfes, dahinter kam irgendwo das Murgtal. Links von uns kam das Rheintal, weit unter uns verlief die Straße, von der wir aber nichts wahrnahmen, weder optisch noch akustisch. Gelegentlich hatten wir grandiose Fernblicke auf die Rheinebene und die Vogesen, hinüber zur Hornisgrinde und dem Mummelsee, hin zu Bergen im Mittleren Schwarzwald. Ich kam mir vor wie der kleine Junge, der damals mit seinem Vater durch diese Gegenden spaziert war, und atmete tief durch.

Als wir langsam wieder den Berg hinunter kamen und die Wege breiter wurden, hörten wir die Motorräder wieder. Am Parkplatz tranken wir Wasser und machten noch einmal eine Rast. Im Minutentakt ließ ein Motorradfahrer seinen Motor auf der Straße aufheulen; es war immer wieder ein infernalischer Lärm.

Und ich sagte etwas, von dem ich nie geglaubt hätte, dass ich es jemals sagen würde: »Ich bin der Meinung, dass der gesamte Naturpark Nordschwarzwald und seine Umgebung für den Motorradverkehr gesperrt werden.«

14 September 2020

Es ist ein tolles Buch geworden!

Fairerweise muss man sagen, dass die eigentliche Arbeit zu einem großen Teil von Sandra Thoms geleistet worden ist, die bei PLAN9 als Verlegerin tätig ist. Aber ein wenig war ich doch auch beteiligt, und deshalb bin ich stolz auf das Buch.

Es ist ein sehr schöner Hardcover-Band geworden, der 214 Seiten umfasst und mit einer Reihe von bekannten Autorinnen und Autoren aufwarten kann. Natürlich gilt hier das, was bei jeder anderen Anthologie auch gilt: Nicht jedem Leser und jeder Leserin kann jeder Text gefallen. Aber es gibt lesenswerte Geschichten zu entdecken, und ich mag jeden Text, den wir in diesem Buch versammelt haben.

Jetzt hoffe ich natürlich, dass sich das Buch auch gut verkaufen wird. Angeblich sind Anthologien nichts, das »gut läuft« – aber vielleicht können wir diese Theorie endlich einmal wiederlegen …