Es passiert einiges um mich herum, und nicht alles gefällt mir. Vieles fasziniert mich, vieles interessiert mich – und das soll Thema dieses Blogs sein.

29 Dezember 2023

Warum ich kein Swiftie werde

Die Frau macht also alles richtig. Und ich kannt bis heute kein einziges Musikstück von ihr. Ich höre nicht die Sender, wo diese Musik gespielt wird, vermute ich ... Aber weil ich das als Bildungslücke empfand, hörte ich mir heute via Spotify über eine Stunde lang Musik von Taylor Swift an, die mir von diesem Streamingdienst als »beliebteste« Stücke vorgeschlagen wurden.

Was soll ich sagen? Die Musik ärgerte mich nicht, sie war nett und angenehm zu hören. Es blieb nur nichts hängen. Ich vergaß die Stücke buchstäblich, während sie liefen. Es kann also durchaus sein, dass ich schon tausendmal Musik von ihr gehört habe, sie aber sofort wieder aus dem Hirn geflutscht ist.

Taylor Swift macht keine Musik, bei der ich brechen muss. Davon gibt es ja viel. Sie macht Musik, die mich langweilt. Ich finde sie uninteressant.

Das ändert nichts daran, dass ich ihren Erfolg und alles, was die Sängerin erreicht hat, sehr respektabel finde. Das muss ja alles erst einmal geschafft werden. Davon bin ich sehr beeindruckt. Aber ich selbst werde wohl nie ein Fan von ihr werden – vielleicht bin ich auch zu alt, ein Swiftie zu werden ...

28 Dezember 2023

Gruseliges in Venedig

Es ist der dritte Film, den Kenneth Branagh nach einem Roman der Autorin Agathe Christie drehte. Ich hatte mir die anderen beiden Filme in den vergangenen Jahren angesehen. »Mord im Orient Express« hatte mich mit der winterlichen Atmosphäre gepackt, bei »Tod auf dem Nil« gefiel mir die Darstellung der versnobten Reisenden, unter denen sich anscheinend ein Mörder befindet.

»A Haunting in Venice« ist im Jahr 1947 und in Venedig angesiedelt, womit er weit von der literarischen Vorlage abweicht. Die Stadt auf dem Meer spielt eigentlich keine große Rolle; ab und zu schwenkt die Kamera über sie drüber, gelegentlich sieht man den Markusplatz oder eine Gondel. Es regnet ohnehin die meiste Zeit, aber die Stadt zeigt einen morbiden Charme, der letztlich den Film trägt. Dadurch ergibt sich ein eindrucksvoller Hintergrund.

Hauptsächlich spielt die Geschichte in einem Haus, in dem es angeblich spukt. Eine Séance findet statt, eine Journalistin spielt ebenso eine Rolle wie ein bekanntes »Medium«, und am Ende gibt es mehrere Tode sowie einen klaren Mordplan.

Seien wir ehrlich: Hätte man die gleiche Geschichte bei hellem Licht und mit vielen Außenaufnahmen erzählt, wäre sie schlapp geworden. Der Effekt entsteht durch die Dunkelheit in den Fluren, das schlechte Wetter außerhalb des Gebäudes und die schlechte Beleuchtung aller Räumlichkeiten. Dadurch entsteht ständig der Charakter eines Spukhauses, und diese unheimliche Atmosphäre zeichnet den Film aus.

Kenneth Branagh überzeugt für mich als Hercule Poirot. Er wirkt nicht lustig, sondern eher melancholisch; mit den alten Hercule-Poirot-Verfilmungen hat das nichts zu tun. »A Haunting in Venice« liefert meist glaubhafte schauspielerische Leistungen, viele starke Szenen und einige echte Überraschungen.

Ich fand den Film klasse!

27 Dezember 2023

Lesenswertes, knappes E-Book

Der Autor ist Tom Hillenbrand, und er schrieb es quasi in direkter Fortsetzung seines historischen Romans »Der Kaffeedieb«. In diesem hatte Hillenbrand nicht nur erzählt, wie der Kaffee eigentlich nach Europa kam, sondern auch auf vielfältige Weise dargestellt, mit welchen Mitteln die Geheimdienste früherer Jahrhunderte arbeiteten, um an Informationen zu kommen.

Das war ein Roman. Und jetzt haben wir das gleiche in einem flott zu lesenden Sachbuch, eher ein Sachbüchlein, das man aber nach wie vor in jedem E-Book-Shop kaufen kann.

Der Autor zeigt, wie die sogenannten Schwarzen Kabinette entstanden, wie sie arbeiteten und welchen Herrschern sie dienten. Er vermittelt dabei Dinge, die ich noch nie gehört hatte – so war mir nicht bewusst, dass die große Schlacht um Wien, als ein Heer aus Polen den Österreichern zu Hilfe kam und die Türken vertrieb, letztlich die Folge einer großen Intrige um Depschen und Botschaften war.

Das alles liest sich leicht und unterhaltsam, und trotzdem liefert jedes der kurzen Kapitel eine Fülle von Informationen. Schnüffeltechniken gab es schon im 17. Jahrhundert, und die Ziele unterschieden sich nicht unbedingt von denen der heutigen Zeit.

Ein großes Plus des E-Books ist, dass es diese Parallele zieht!

22 Dezember 2023

Doch lieber antipolitisch

Bei einer der vielen Diskussionen Ende der 80er- und Anfang der 90er-Jahre sagte ich wieder einmal: »Ich habe zwar zu vielen Dingen meine Meinung, aber eigentlich bin ich unpolitisch.« Das stimme nicht, wurde mir widersprochen: »Weil du eine Meinung hast, aber dich bei keiner Gruppierung aufgehoben fühlst, bist du eigentlich antipolitisch.«

So fühle ich mich heute sehr oft. Damals war es so, dass ich selbstverständlich Nazis ablehnte und mich ihnen auf der Straße auch häufig in den Weg stellte; andere Feindbilder lassen wir hier erst einmal weg.

Aber mit vielem von dem, was in »linken Kreisen« geredet wurde, kam ich nicht klar. Das ging bei der Verwendung komplizierter Fremdwörter los und endete bei einer unglaublichen Arroganz. Mit solchen Leuten wollte ich nichts zu tun haben. Das führte dazu, dass ich über Linke häufiger schimpfte als über Nazis – bei irgendwelchen Boneheads war ja klar, auf welcher Seite man stand, und das musste man nicht diskutieren.

Und heute? Viele Themen interessieren mich. Ich lese politische Artikel im Netz, ich habe politische Zeitschriften abonniert, ich habe zu vielem eine klare Meinung. Aber ich schreibe immer weniger darüber.

Das ist keine Feigheit. Fragt mich jemand im persönlichen Gespräch, gebe ich sofort eine Antwort. Aber einen Blogtext zu schreiben, der sich mit einem ernsthaften politischen Thema beschäftigt, sollte mehr sein als nur das Rausrotzen meiner Meinung. Zumindest denke ich mir das immer wieder. Ich fange nämlich häufig Texte zu politischen Themen an, weil ich meine Meinung äußern will, gebe dann aber auf und lösche den Text wieder.

Ich bin nicht unpolitisch. Die meisten Menschen, die sich in politischen Gruppierungen engagieren und Amt und Würden anstreben, sind mir aber nicht so recht geheuer. Vielleicht bin ich doch schlicht antipolitisch ...

21 Dezember 2023

Post vor Weihnachten

Seit einiger Zeit aber bekam ich mehr Post als jeder andere Mensch in unserem Weg. Das schien ihn zu verwirren. Es konnte also durchaus geschehen, dass er mir – wenn ich gerade im Hof stand – die Briefe in die Hand drückte und mir sagte, »der Bully hat wieder geschrieben«. Dann wusste ich, dass ich eine neue Postsendung von »Bullys Schreibtisch« bekommen hatte, einem der Science-Fiction-Clubs, in denen ich neuerdings Mitglied war.

An jenem Tag vor Weihnachten war allerdings einiges anders. Oder aber: Es war wie immer, nur mit Abweichungen. Die Nachbarn mochten den Postboten, und so bekam er überall im Dorf an diesem Tag seine Geschenke. An einem Haus gab’s eine Schokolade, ein Bauer überreichte ihm ein Stück Speck, eine Frau überraschte ihn mit selbstgestrickten Handschuhen.

Und immer wieder bekam er einen Schnaps ausgegeben, »oin uff da Weg«, wie man so schön sagte. Da wir am Ortsrand wohnten, waren unser Weg immer der letzte, durch den er kam, und nach unserem Haus ging er heim. Normalerweise war seine Route gegen ein Uhr beendet, an diesem Tag vor Weihnachten kam er gegen fünf Uhr mittags an.

Es war schon dunkel, und als sich ein schwankender Mann unserem Haus näherte, rief meine Mutter erschrocken. »Der Postler kommt.« Sie hatte recht. Es schneite leicht, die Flocken wirbelten um ihm. Er näherte sich der Treppe zu unserer Haustür, und fast wäre er hingefallen.

Meine Mutter öffnete die Tür. »So kannst du nicht weitermachen«, sagte sie streng.

Der Postbote lehnte an der Wand, sein Gesicht war verzogen. »Ich hab Post für euren Jungen«, lallte er und pustete uns seinen Atem ins Gesicht, der nach Schnaps roch, »nur für den«. Er hielt ein Bündel Papier in der Hand. »Eine Postkarte aus Darmstadt, irgendwas zu Weihnachten, irgendein Heft in einem Umschlag, zwei Briefe, bei denen ich nicht wissen will, worum’s da geht.«

»Es geht dich ja auch nichts an«, sagte meine Mutter tadelnd.

»Aber interessant ist es trotzdem.«

Fast wäre der Mann an der Wand heruntergerutscht. Ich nahm ihm die Post ab, dann packten meine Mutter und ich zu und schleppten ihn in die Küche. Dort war es warm. Die Kleidung des Postboten glänzte feucht, seit Stunden stapfte er durch Schnee und Eis. Wasser tropfte von seinen Schuhen, er dampfte.

»Guck nicht so!«, fuhr sie ihn an. »Du kriegst hier keinen Schnaps mehr.«

»Ich will auch keinen mehr. Ich will nicht so viel saufen, aber sie drängen’s mir ja auf.«

»Dann sag halt nein.«

»Du weißt selbst, wie schwer das in so einem Flecken ist.« Wir sagten nicht »Dorf«, wir sagten »Flecken«, was eher wie »Flegga« ausgesproche wurde. Der Postler atmete schwer. »Hast du mir einen Tee?«

»Zufällig.« Meine Mutter stellte eine Tasse vor ihn hin, schenkte ihm den Tee ein, den sie einige Minuten zuvor gemacht hatte. »Ohne ein Schnäpsle darin«, sagte sie und schob ihm die Tasse zu.

Er trank. Nüchtern wurde er davon nicht. Er rutschte zur Seite. Ich sah ihm an, er würde bald einschlafen, inmitten unserer Küche.

»Wenn der Vater heimkommt, wird er sich wundern«, spottete meine Mutter.

Zu der Zeit arbeitete mein Vater auf einer Baustelle; es würde sicher sechs Uhr oder später werden, bis er bei uns auftauchen würde. Dann brauchte er sein warmes Bier und sein Vesper, um wieder zu Kräften zu kommen. Bei dem Wetter würde er völlig durchgefroren sein.

»Trink deinen Tee«, sagte meine Mutter, »und dann gehst du heim zu deiner Frau.«

Der Postler nickte. »Die Leute sind alle nett, aber ich will nicht so viel saufen.«

Meine Mutter gab es auf. »Dann lass es. Niemand zwingt dich.«

»Hast du eine Ahnung.«

Eine Viertelstunde später stand er wieder im Hof. Der Postbote taumelte immer noch, aber er schien zu wissen, welche Richtung er einzuschlagen hatte. Der Schnee fiel in dicken Flocken vom Himmel; die Straße war weiß.

»Schöne Weihnachten!«, wünschte meine Mutter.

Der Briefträger drehte sich noch einmal um. »Danke, dir auch.« Er lachte. »Auch wenn du geizig bist. Ein Schnäpsle hättest du mir ja geben können, wenn ich doch immer so viel Post für deinen Bub bringe.«

Hardcore made in Italien

Ein Blick auf Punkrock-Klassiker – Teil 2

Als ich die italienische Band Negazione zum ersten Mal hörte, war ich hin und weg. Die Energie, die von der Bühne ins tobende – wenngleich zahlenmäßig geringe – Publikum gepfeffert wurde, war unglaublich. Und mit »Lo Spiritua Continua« knallte die Band im Jahr 1986 hinaus, die ihresgleichen suchte. Für mich ist sie eine der wichtigsten Platten des sogenannten Euro-Hardcore.

Bis heute zählt diese Platte zu meinen liebsten Tonträgern. Das Titelstück selbst beginnt behutsam, steigert sich langsam und wird dann zu einem furiosen Gebratze. Es ist nicht so räudig und wüst wie die Stücke der ersten Negazione-Single, sondern hat Melodie und wirkt komponiert. Aber die Energie steckt von Anfang bis Ende drin.

So waren ja auch die Auftritte der Band, bevor sie sich im Metal quasi auflöste: Sie waren turbulent, die unglaubliche Energie der Band ließ sich auf Platte kaum vermitteln.

Trotzdem ist und war »Lo Spiritua Continua« ein echter Hit der Band ...

20 Dezember 2023

Milieustudie mit Mörder

Das ist der Ausgangspunkt für einen eindrucksvollen und auch kurzen Roman. Georges Simenon schrieb »Der Untermieter« kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs. Ich schmökerte das Buch in der Diogenes-Version durch, in der es als Band sechs der Reihe »Ausgewählte Romane« erschienen ist. Die gerade mal 190 Seiten lesen sich rasend schnell – aber ich habe mehrfach zurückgeblättert, um mir einzelne Szenen noch einmal vor Augen führen.

Ob »Der Untermieter« nun ein Krimi ist oder nicht, bleibt dabei gleichgültig. Simenon taucht tief ein in die Milieus, die er beschreibt. Ob es nun die großmäulige Halbwelt aus Bars und Tanzlokalen ist, in der sein Held und seine Freundin anfangs verkehren, oder die spießig-ärmliche Welt der Leute, bei denen sich Élie einnistet, spielt dabei keine Rolle.

Diese Milieus werden mit Liebe zum Detail (es ist kalt, niemand kann sich Kohlen leisten, also halten sich die Leute meist in der Küche auf) beschrieben, nicht von oben herab, sondern mit einem feinen Sinn für die Schwächen der »kleinen Leute«.

Wie sie miteinander umgehen, wie alle versuchen, mit der Tatsache fertigzuwerden, dass ein Mörder unter ihnen lebt, wie sich die Ereignisse langsam zuspitzen und wie Élie als schwacher Charakter irgendwann gar nichts mehr tut und nur noch auf die Polizei zu warten scheint – das ist intensiv geschildert und auf eine packende Weise erzählt. Gelegentlich schimmert Simeons leichter Antisemitismus durch, manchmal springt er mir zu sehr von Kopf zu Kopf, insgesamt aber hat mich auch dieser Roman des großen Schriftstellers gepackt.

Lohnenswerte Lektüre!

19 Dezember 2023

Knast, Marine, Indianer

Dabei gab es bei diesem Band einen Wechsel im Kreativteam. Der vorherige Zeichner starb, an seiner Stelle übernahm – mitten im künstlerischen Prozess – Willy Lambil, der seine Sache aber so gut machte, dass man kaum einen Unterschied sieht. Er führte die Serie künstlerisch gekonnt weiter, die Texte stammten weiterhin von Rauol Cauvin.

Die Geschichten handeln von zwei Soldaten, die auf der Seite der Unionstruppen während des amerikanischen Sezessionskriegs kämpfen. Dabei durchleben sie in jeder Geschichte unglaubliche Abenteuer. In diesem Band der Gesamtausgabe werden sie in einen Indianerkrieg verwickelt, sie sind einige Zeit in einem Kriegsgefangenenlager inhaftiert und werden zu allem Überfluss auch noch zur Marine abkommandiert. Das alles führt zu einer Reihe von witzigen Komplikationen und zu einer Abfolge von schräger und stets unterhaltsamer Action.

Klar – das Thema ist eigentlich zu ernst, um ständig Witze darüber zu machen. Die Geschichten sparen aber nicht aus, dass es bei diesen Kriegen und Kämpfen zu zahlreichen Toten kam. Zwar fließt kein Blut, aber auf vielen Bildern sieht man Tote auf dem Boden liegen – dem ursprünglich kindlichen bis jugendlichen Publikum wurde in den 70er-Jahren also einiges zugemutet. Heutzutage würde man einige Dinge allerdings sicher anders erzählen.

Aber klar: »Die blauen Boys« sind ein Kind ihrer Zeit. Der Humor stammt buchstäblich aus einem anderen Jahrhundert. Ich kann mich an albernen Westernhelden mit Knollennasen immer noch erfreuen, finde die Gesamtausgabe bei Salleck super und weiß, dass ich sie immer mal wieder in die Hand nehmen werde …

15 Dezember 2023

Ein Sonderheft für Salman Rushdie

Es werden die üblichen Reden vom Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt und von der Vorsteherin des Börsenvereins abgedruckt. Und es gibt die üblichen Fotos, die prominente Politiker, prominente Autoren und sonstige Wichtigleute zeigen.

Der Autor Daniel Kehlmann, der mit Rushdie befreundet ist, geht in seiner Laudation auch auf den Humor des Schriftstellers ein und weist darauf hin, dass man sich mit ihm sogar über »Star Wars« und andere popkulturelle Themen gut unterhalten könne. Der Friedenspreisträger selbst spricht in seiner Rede weniger über sich selbst; stattdessen geht es ihm um Krieg und Frieden, aber auch um »Barbie« und »Oppenheimer«.

Alles in allem ein gelungenes Heft, das ich komplett gelesen habe. (Die Reden gibt es mittlerweile in einem Büchlein, das man regulär im Laden kaufen kann.) Es wird echt Zeit, dass ich mir einen Rushdie-Roman besorge!

14 Dezember 2023

Das JuZ-Info

Und leider weiß ich auch nicht mehr, wann zum ersten Mal das sogenannte JuZ-Info erschien. Dabei handelte es sich um ein A4-Blatt, das doppelseitig beschrieben und kopiert wurde. Die Mitglieder des Fördervereins bekamen es mit der Post geschickt, wir Jugendlichen erhielten es im Jugendzentrum.

Hielt ich mich im Jugendzentrum auf, was immer häufiger der Fall wahr, las ich das JuZ-Info immer gern. Es enthält Informationen zu besonderen Aktionen oder kommenden Konzerten, es wurde aber auch eine Menge an Quatsch und Unsinn verbreitet. Als »Redaktion« zeichnete niemand mit Namen verantwortlich, aber es war klar, dass andere Jugendliche dahintersteckten und die JuZ-Verantwortlichen nur den Druck und den Vertrieb übernahmen.

Weil mich Ende der 70er- und zu Beginn der 80er-Jahre das Machen von Zeitschriften immer mehr faszinierte, war es nur eine Frage der Zeit, bis ich selbst am JuZ-Info mitmachen durfte. Meist saßen wir einmal in der Woche zusammen: drei Jugendliche, manchmal vier, allesamt Jungs, und zeitweise kamen wir aus dem gleichen Dorf, kannten uns also schon seit der Grundschule.

Die ernsthaften Themen hatten wir schnell erledigt: Konzerte, Veranstaltungen, allgemeine Informationen. Dann kam der Quatsch. Wir erzählten vom Wetter und machten Witze, die wir unglaublich lustig fanden. Vermutlich würde ich die Witze heute als peinlich empfinden.

Vor allem nannten wir uns »Redaxion«, nicht »Redaktion«. In einer Zeit, in der man von »Comix« und »Punx« schrieb, schien uns das angemessen. Es fehlte allerdings nicht an Leuten, die uns schrieben und uns auf den offenkundigen Fehler aufmerksam machten.

Im Nachhinein weiß ich nicht einmal, an wie vielen Ausgaben des JuZ-Info ich mitwirkte. War es ein Dutzend, waren es zwanzig Ausgaben? Irgendwann verlor ich die Lust und ging nicht mehr zu den Treffen, und irgendwann gab es auch kein JuZ-Info mehr.

Und leider habe ich damals versäumt, eines der Blätter aufzubewahren. Das wären heute schöne Erinnerungen an eine Zeit, die sich so unbeschwert anfühlte.

Zynischer Urlaub in Kambodscha

Ein Lied, bei dem ich immer noch am liebsten durch die Bunde hüpfen würde: »Holiday in Cambodia« von The Dead Kennedys habe ich als Maxi-Single daheim, und ich spielte das Lied in den 80er-Jahren gern, wenn ich im Jugendzentrum als DJ allerlei Platten auflegen durfte.

Ich sah die Band nie live, obwohl sie 1982 sogar in Stuttgart spielte. Aber da war ich einfach zu blöde dafür. Jello Biafra sah ich einmal in Berlin im vollbesetzten »SO 36«, und das war ein großartiges Konzert.

»Holiday in Cambodia« ist nach all den Jahrzehnten weiterhin ein fieses Stück. Sein treibender Rhythmus ist immer noch stark, ich bewege mich automatisch dazu, und dabei ist es nicht einmal sonderlich schnell.

13 Dezember 2023

Fantasy mit griechischen Göttern und aktuellen Themen

Ich gestehe, dass ich anfangs meine Schwierigkeiten hatte, weil ich mit dem Präsens-Stil der Autorin fremdelte. Das ist Geschmackssache, ich weiß, aber: Romane erzählen von etwas, das geschehen ist – auch wenn sie in der Zukunft spielen –, weshalb ich glaube, dass die Vergangenheitsform immer besser geeignet ist, den Leser in die Geschichte hineinzuziehen. Dann aber kam ich immer besser in die Geschichte hinein und schmökerte sie letztlich am Stück durch. Es handelt sich um einen außergewöhnlichen Fantasy-Roman.

Worum geht es? Tatsächlich um Medusa, die Figur aus den griechischen Heldensagen. Jeder kennt sie und die Darstellung ihres Kopfes, den keine Haartracht ziert, sondern auf dem sich Schlangen winden. Wer Medusa ins Gesicht blickt, erstarrt sofort zu Stein – das ist der Fluch dieser Frau.

Lucia Herbst nimmt Medusa ernst und verlegt sie als Figur in die heutige Zeit. Sie sieht so aus wie in den klassischen Sagen beschrieben, und sie ist gefährlich. Also tarnt sie sich die meiste Zeit und kann eigentlich nur dann auf die Straße gehen, wenn – sie lebt in Köln – der Karneval tobt und sich niemand über seltsam aussehende Menschen wundert. Diese hübsche Idee hatte ich so nicht erwartet, sie wird aber nicht weitergeführt.

Lucia Herbst greift das Thema nämlich nicht humoristisch auf, sondern sehr ernsthaft. Wenn man möchte, ist ihr Werk eine Mixtur aus Fantasy und Gerichtsroman, gleichzeitig ein spannender Kommentar zu aktuellen »Me Too«-Diskussionen.

Konkret: Es geht um eine Vergewaltigung und ihre Folgen. Mir war dieser Hintergrund gar nicht mehr bewusst. Dass ich die griechischen Sagen gelesen habe, ist auch schon viele Jahre her. Aber Medusa wurde von Poseidon vergewaltigt – und zur Strafe für ihre Vergewaltigung wurde sie von Athene in ein Monster verwandelt. Nun sucht sie Gerechtigkeit und zieht vor ein Göttergericht.

Okay, das muss man als Leser akzeptieren. Auf einer Insel mitten im Meer, abgeschirmt von den Menschen, leben alle möglichen Gottheiten: die halb vergessenen Götter der Ägypter, die allgemein bekannten Götter der Griechen, dazu Götter der Germanen oder Hindus. Sie konferieren miteinander, sie unterhalten eine Polizei, und sie führen einen Prozess, bei dem Zeugen aufgeboten werden und Beweise auf den Tisch kommen.

Nimmt man die Prämissen der Autorin ernst – die Götter, die wirklich in unserer Zeit existieren, und ihre Gerichtsbarkeit – und akzeptiert sie, ist der Roman in sich schlüssig. Es gibt ein wenig Action, es gibt Blicke in die Vergangenheit, es werden Freundschaften geschlossen und Feindschaften an ihr Ende gebracht. Medusa ist eine Frauengestalt, die traumatisiert ist und nach Jahrtausenden ihr Trauma bekämpfen möchte.

Der Roman ist außergewöhnlich: eine feministische Fantasy, die einer gesellschaftspolitischen Agenda folgt. Das beschreibt die Autorin aber nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit großer Freude am Erzählen. Die Geschichte ist unterhaltsam, die Hauptfigur und ihre Freunde überzeugen. Die phantastische Welt bleibt zudem – wenn man sich auf sie einlässt – in sich glaubhaft.

»Medusa – verdammt lebendig« war im Jahr 2022 wirklich einer der besten phantastischen Romane; das ist mir nach der Lektüre des Werks klargeworden. Wer eine ungewöhnliche Fantasy-Lektüre schätzt, sollte sich getrost auf den Roman einlassen.

Das Taschenbuch ist 352 Seiten stark und kostet 18,00 Euro. Man kann es mithilfe der ISBN 978-3-492-50616-8 überall im Buchhandel kaufen. (Diese Rezension erschien bereits im September 2023 auf der Internet-Seite von PERRY RHODAN. Hier wird sie aus dokumentarischen Gründen ebenfalls veröffentlicht.)

12 Dezember 2023

Die Jugend eines Western-Helden

Der erste Band von »Die Jugend von Durango« ist bereits in deutscher Sprache erschienen, hat mich gut unterhalten und dürfte alle Fans von Western-Comics ansprechen. Um es vorwegzunehmen: Man muss das Album nicht haben, wer aber »Durango« schätzt, wird seine Freude an den Jugendgeschichten haben.

Verantwortlich für die Texte ist Yves Swolfs, der die Figur des schweigsamen Revolvermanns Durango vor gut vierzig Jahren erfand. Die Jugendabenteuer siedelt er in den 80er-Jahren des 19. Jahrhundert an. Seine Hauptfigur ist ein streunender junger Mann, der schon gut mit Waffen umgehen kann. Er wird Zeuge eines hinterhältigen Mords, was ihn in den Konflikt von Viehzüchtern hineinzieht. Im Verlauf dieser Fehde, die sich langsam entwickelt, ist der Jugendliche dazu gezwungen, seinen ersten Gegner zu erschießen …

Yves Swolfs kann’s immer noch: Er zeigt seinen Durango als klare Hauptfigur, die zwar nicht weiß, wohin sie im Leben möchte, aber über einen moralischen Kompass verfügt. Das ist spannend erzählt, es gibt die üblichen Schießerien, während gleichzeitig noch nicht so richtig klar ist, wer sich eigentlich als Bösewicht entpuppen wird. Das lässt Swolfs noch im Dunkeln, und das wiederum finde ich spannend.

Die künstlerische Gestaltung durch Roman Surzhenko finde ich ansprechend. Den Comic-Künstler kannte ich schon von anderen Serien her, unter anderem wirkt er am »Torgau«-Universum mit. Seine Darstellung des Wilden Westens überzeugt: Die Landschaften sind stimmig, die Menschen wirken glaubhaft, vor allem die Action bringt er überzeugend rüber. Er erreicht nicht die Meisterschaft, die Swolfs bei seinen eigenen Geschichten aufs Papier bringt, ist aber trotzdem von hoher Qualität.

»Die Jugend von Durango« fängt gut an. Wer Western-Comics mag, sollte also einen Blick riskieren.

Auf der Abbiegespur

Dank der weisen Verwaltung, die Karlsruhe durch alle Probleme unserer Zeit führt, gibt es in diesem Bereich der Straße zwei Spuren. Die eine ist offensichtlich für Autos eingerichtet, die andere ist ebenso offensichtlich eine Rechtsabbiegespur. Und diese wurde am heutigen Morgen besonders intensiv genutzt.

Der Fahrer des Kleinwagens, der schon gut hundert Meter vorher gedrängelt hatte, nutzte die Rechtsabbiegespur – sie ist sehr schmal –, um sich sowohl an mir als auch an den Fahrzeugen vor und hinter mir vorbeizuquetschen. Rechts von ihm standen parkende Autos, links rollte der Verkehr im Schritttempo.

Das konnte er nicht auf sich sitzen lassen, wie mir schien. Gut, wenn es eine Rechtsabbiegespur gibt! Diese war auch eindeutig gekennzeichnet. Eine durchgezogene Linie trennte diese Spur vom Autoverkehr, und alle zwanzig Meter wies ein gemaltes Fahrrad darauf hin, dass man hier mit dem Auto fahren und rechts abbiegen durfte.

Wie weise unsere Stadtführung doch ist!

(Bevor das jemand in den falschen Hals kriegt: Ich weiß schon, was eine Fahrradspur ist. Wenn ich in diesem Teil der Stadt mit dem Rad unterwegs bin, nutze ich die Nebenstrecken, auch wenn die Strecke weiter ist, oder fahre auf dem Gehweg, vorsichtig natürlich. Angesichts ein- und ausparkender Autofahrer sowie der Menschen, die ständig die Radspur als Rechtsabbiegespur benutzen, erscheint mir das als sehr sinnvoll. Warum an dieser Stelle eigentlich nie kontrolliert wird, ist mir schleierhaft.)

08 Dezember 2023

Bekannte Gesichter in einer Zeitschrift

Unter anderem wurde die Autorin Judith Vogt vorgestellt, die ich ja seit Jahren kenne und die über die Progressive Phantastik sprechen konnte. Es gab einen interessanten Artikel über das Schreiben von Heftromanen, wobei es da vor allem um Liebesromane ging – aber das stört mich ja nicht. Kathrin Lange, neben der ich seit vielen Jahren als Co-Dozent an der Bundesakademie für kulturelle Bildung wirke, erzählte in einem Text zusammen mit ihrer Kollgin Susanne Thiele, wie man gute Figuren erschaffen kann, die dann eine Vorbildfunktion einnehmen können.

Wie immer sind auch die anderen Artikel in diesem Heft lesenswert. Ich las die 68 Seiten so gut wie komplett, und ich konnte mir immer wieder neue Ratschläge übers Schreiben und Veröffentlichen herausziehen. Wieder einmal eine gelungene Ausgabe!

06 Dezember 2023

Verquollen im Büro

So in etwa lässt sich die Handlung der Folge 46 meines Fortsetzungsromans »Der gurte Geist des Rock’n’Roll« zusammenfassen. Veröffentlicht wurde der Text in der aktuellen Ausgabe 171 des OX-Fanzines, die mir dieser Tage ins Haus geschneit ist. Und da die Herren auf dem Titelbild so aussehen, als ob sie längst den Teenager-Jahren entwachsen seien, fühle ich mich in diesem Heft wieder sehr wohl.

Wobei mein Ich-Erzähler in dieser Folge ein wenig ins Grübeln kommt. Immerhin ist er schon über dreißig Jahre alt, weiß nicht so richtig, wohin er mit seinem Leben soll, hat aber keine Lust, eine komplett bürgerliche Laufbahn einzuschlagen. Was bedeutet Punkrock, wenn man auf die vierzig zugeht? Das ist vielleicht der Subtext dieser Folge …

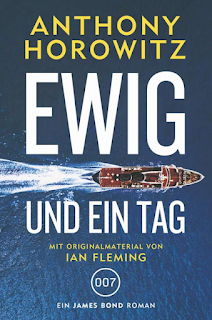

Der zweite der neuen »Bond«-Romane

Der zweite der neuen »Bond«-Romane ist bereits vor einiger Zeit unter dem Titel »Ewig und ein Tag« veröffentlicht worden. Und weil seine Lektüre echt Freude bereitet hat, möchte ich ihn an dieser Stelle unbedingt empfehlen. Er ist auch für Leute spannend, denen alle Filme oder die bisherigen Romane von Ian Fleming ein Begriff sind – er spielt nämlich in der Frühzeit der Figur.

Die Geschichte beginnt in Stockholm. James Bond ist als Agent des Geheimdienstes tätig, aber er ist noch nicht 007. Nachdem er einen blutigen Auftragsmord zu Ende gebracht hat, wird er nach London zitiert. Dort erst wird er zur »Doppel-Null« ernannt und erhält einen extrem heiklen Auftrag: Er soll nach Südfrankreich reisen, wo sein Vorgänger umgebracht worden ist, und die Hintergründe zu dessen Ermordung herausfinden.

Wie es sich gehört, spielen alle möglichen Bond-Elemente wichtige Rollen: Der Bösewicht ist finster und gemein, eine schöne Frau taucht auf, bleibt bis zum bitteren Ende geheimnisvoll, es gibt heftige Verfolgungsjagden und knallige Kämpfe, es geht um Drogenschmuggeln und buchstäblich weltweite Verwicklungen, und immer wieder bekommt man die Einblicke in die Welt der Schönen und Reichen, die es ja auch in den Filmen gibt.

Und das Beste daran: Wenngleich man weiß, dass James Bond überleben wird, ist die Geschichte trotzdem sehr spannend.

Das liegt an Horowitz. Der Autor versteht es, den Stoff in die neue Zeit zu bringen, so dass er nicht altmodisch wirkt, ihn aber trotzdem so in der Vergangenheit zu verankern, dass es nicht zu Anachronismen kommt. Einige Sexismen sind vorhanden, aber die passen in die Zeit der fünfziger Jahre und von daher zur Figur – Horowitz übertreibt es aber nicht. Der Autor hat eh einen sehr sauberen Stil, er verzichtet auf jegliche Experimente und erzählt einfach eine spannende und sehr gut recherchierte Geschichte.

»Ewig und ein Tag« ist ein spannender Krimi, der durch die Hauptfigur und den Mythos, der sich um sie rankt, noch gewinnt. Das Paperback mit Klappbroschur ist bei CrossCult erschienen, sieht sehr gut aus und lohnt sich.

05 Dezember 2023

Tiere im Weltall

Eigentlich handelt es sich um eine Parallelweltgeschichte: In den fünfziger Jahren schicken die Russen den Hund Laika ins All, die Amerikaner kontern mit zwei Affen. Danach entwickelt sich die im Comic geschilderte Welt anders; es kommt zu kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den Machtblöcken, unter anderem in Ungarn. Richard Nixon wird Präsident, nicht John F. Kennedy. Und wie es aussieht, sind die Tiere, die man ins All geschossen hat, nicht gestorben, sondern wurden von Außerirdischen entführt ...

Die Handlung des Comics, der in den USA in sechs Heften erschienen ist und bei uns als schickes Hardcover im amerikanischen Format vorliegt, spielt auf verschiedenen Ebenen: in der Vergangenheit der fünfziger Jahre und in einer nahen Zukunft, in der Mitteleuropa offenbar unter sowjetischer Herrschaft steht. Gleichzeitig gibt es eine Handlungsebene mit den drei Tieren, die mit einer außerirdischen Zivilisation konfrontiert werden – sie ist so fremdartig, dass man als Leser nicht verstehen kann, was da im Einzelnen vor sich geht.

Geschrieben wurde das Szenario von Jeff Lemire, den man in der amerikanischen Comic-Szene mittlerweile an allen möglichen Ecken antrifft. Er wirkt bei den bekannten Serien mit, er verwirklicht originelle eigene Ideen, er verbindet Underground und Mainstream. Und manchmal ist er so anspruchsvoll und experimentell, dass er an seine Grenzen stößt.

Das ist bei diesem Comic der Fall. Es fällt schwer, der Handlung von »Primordial« zu folgen. Man erkennt, dass sie originell ist und einen ungewöhnlichen Blickwinkel aufweist – aber so richtig verständlich ist sie nicht immer. Aber klar: Es ist definitiv mal etwas anderes, und das finde ich positiv.

Künstlerisch ist wenig einzuwenden: Die Bilder stammen von Andrea Sorrentino, und sie sind in sich stimmig. Die Tiere sehen ebenso glaubhaft aus wie die Menschen oder die Szenen im All. Manche Seiten wirken sehr künstlerisch, mit kleinen Bildern, die in einer Art Strahl über die Doppelseite verteilt sind, mit Zeichnungen, die einen surrealen Charakter aufweisen. Auch das ist ungewöhnlich und ungewohnt.

»Primordial« ist im Splitter-Verlag erschienen. Die Aufmachung ist gut, die Geschichte und die Zeichnungen sind originell – das ist etwas für Leser, die auch mal andere Wege gehen wollen.

04 Dezember 2023

Einige Sätze zu Hubert Schweizer

Bei meinem Fanzine SAGITTARIUS freute ich mich, wenn ich seine Bilder in Schwarzweiß veröffentlichen konnte. Später, als das Heft ein semiprofessionelles Magazin war, gab es sogar Farbbilder von Hubert Schweizer. In der zweiten Hälfte der 80er-Jahre sorgte ich dafür, dass er eine schöne Ausstellung im Kreishaus von Freudenstadt bekam, die rege besucht wurde. Zu dieser Zeit besuchte ich ihn auch einmal mit meiner damaligen Freundin in seiner Wohnung in Emmendingen.

Hubert Schweizers Bilder waren ruhig: phantastische Gegenden, mit kräftigen Farben gemalt, trotz aller Fantasy-Elemente immer sehr realistisch anzusehen, dazwischen gab es auch Menschen oder Fabelwesen. Vor allem aber faszinierten mich die Landschaften, in denen ich gelegentlich abgewandelte Schwarzwaldmotive wahrzunehmen glaubte. Felsen, vom Moos überwuchert, trutzige alte Bäume, geheimnisvolle Sträucher, darüber ein oft unheimlicher oder unruhiger Himmel.

Auch Hubert Schweizer selbst bewahre ich als einen ruhigen Menschen in Erinnerung. Man konnte sich gut mit ihm unterhalten, was ich bei den wenigen Begegnungen feststellte. Ich bin traurig.

01 Dezember 2023

Das erste Pseudonym

Mir war in jungen Jahren völlig klar, dass ich einmal ein berühmter Schriftsteller werden würde. Schon im Alter von dreizehn oder vierzehn Jahren ging ich davon aus, dass ich das in absehbarer Zeit schaffen würde.

Ich verfasste meine ersten Science-Fiction-Geschichten, und ich malte Zeichnungen von Raumschiffen in meine Schulhefte hinein. Dass ich damals durch die Lektüre einer bestimmten Heftromanserie massiv beeinflusst wurde, war mir selbst wohl nicht so bewusst.

Was ich aber hundertprozentig wusste: Wollte man erfolgreich sein, benötigte man ein Pseudonym. Am besten war eines, das nach englisch klang. Und wenn es noch mit dem eigenen Namen zu tun hatte, konnte eigentlich nichts schiefgehen. Immerhin war Walter Ernsting, dessen Romane ich damals sehr schätzte, unter dem Namen Clark Darlton richtig bekannt geworden.

Ich grübelte lang, bis ich mein Pseudonym hatte. Von meinem Vornamen Klaus leitete ich ein »Nicolas« ab, und meinen Nachnamen verschob ich ebenfalls.

Und so schrieb ich »Nicolas Fry« auf das 64 A4-Seiten starke Schulheft, in das ich meinen ersten Science-Fiction-Roman schreiben wollte. Ich war 14 Jahre alt, wir schrieben die 70er-Jahre, und ich wusste, dass mir die Welt offenstand, Quatsch!, das gesamte Universum …