Es passiert einiges um mich herum, und nicht alles gefällt mir. Vieles fasziniert mich, vieles interessiert mich – und das soll Thema dieses Blogs sein.

31 Oktober 2023

Spannend ohne Dialog

Die Geschichte wirkt ohne Dialoge zuerst einfach, ist es aber gar nicht. Erzählt wird von einer Frau namens Béatrice, die jeden Tag mit der Bahn zur Arbeit fährt. Dabei benutzt sie zwei Bahnhöfe; mit ihrem roten Mantel fällt sie – in der Darstellung des Künstlers – auch im dichtesten Gedränge auf.

Immer wieder sieht sie eine rote Handtasche, die auf dem Fußboden steht. Und nachdem sie mehrfach daran vorbeigegangen ist, nimmt sie die Tasche mit. Sie weiß nicht, dass sie damit ihr Leben für immer verändert …

Wenn man will, ist »Béatrice« eine phantastische Geschichte, die auf eine durchaus interpretationsfähige Art und Weise mit Zeit und Raum spielt. Durch den Kontakt mit der Tasche, in der sie ein Fotoalbum findet, nimmt die junge, offenbar sehr einsame Frau an einem Leben teil, das längst vergangen ist. Sie scheint sich mit dieser Vergangenheit in eine Übereinstimmung zu bringen, die Zeiten verwischen irgendwie, und das Ende ist eher traurig.

Wieder einmal schafft es Joris Mertens, eine Geschichte zu schreiben, die mich fasziniert. Sie ist ruhig, sie kommt ohne Hektik aus, und doch steckt sie voller Tragik und Gefühle – auch ohne ein einziges Wort in irgendeiner Sprechblase zog sie mich bei der Lektüre in ihren Bann.

Dazu kommt die Grafik des Künstlers, die mich bei diesem Album erneut packte. Die Ansicht der monströs wirkenden Großstadt mit all ihren schroffen Kanten, das quirlige Leben in den Bahnhören, der Trubel im Kaufhaus und die ruhige Situation im warmen Heim – das wird von ihm in starken Bildern zum Leben erweckt.

Mit »Béatrice« ist dem Künstler eine Graphic Novel gelungen, wie man sie selten findet: filmisch erzählt, mit wenigen Effekten, auf den Punkt gebracht und voller Emotionen – toll!

(Erschienen ist der Comic beim Splitter-Verlag als schicker Hardcover-Band. Wer mag, checke die Leseprobe auf der Internet-Seite des Verlages.)

30 Oktober 2023

Memoranda und Carcosa

Die Macher kennen sich schon lange – sie haben bei verschiedenen Projekten zusammengearbeitet. Hardy Kettlitz veröffentlicht bei Memoranda vor allem Sachbücher zur Science Fiction, aber auch eher anspruchsvolle Genre-Literatur, Bücher also, mit denen man garantiert nicht auf die Bestsellerliste kommt.

Das gilt ebenso für das Carcosa-Programm, für das Hannes Riffel verantwortlich zeichnet. Ich weiß, dass die beiden sehr viel Sachkenntnis und professionellen Ehrgeiz mit bringen. Vor allem bringen sie enorm viel Wagemut auf – das Programm des neuen Imprints schreit nicht nach Bestseller-Würdigungen.

Um mal in die Leser-Perspektive zu springen: Mir ist der wirtschaftliche Erfolg erst einmal egal. Klar, so ein Verlag soll lange leben, damit ich – ganz egoistisch – tolle Science-Fiction-Romane lesen kann. Mit Klassikern wie Leigh Brackett, Ursula K. LeGuin oder Gene Wolfe geht das Programm auch wuchtig los; ein Almanach mit Artikeln und Erzählungen ist zudem gleich dabei. Und was fürs Frühjahr angekündigt wird, finde ich ebenfalls toll.

Am liebsten würde ich das komplette Programm des Carcosa-Verlags kaufen und lesen. Da ist kein Titel dabei, den ich vom Ansatz her schwach finde. Aber weil meine Lesezeit nicht unendlich ist, muss ich mich wohl auf eine Auswahl beschränken.

Wenn das kein Luxusproblem ist!

27 Oktober 2023

Von Avignon und Hardcore

Zitat aus dem Konzept: »Ein weiterer Versuch, nach Avignon zu fliehen, endet damit, dass er mitkriegt, dass seine ehemalige Liebe sich den goldenen Schuss gesetzt hat und sein Freund Mayo in der Klapse sitzt.« Es gibt das Zerwürfnis mit der großen Liebe in »Chaos en France«, und jemand stirbt an einer Überdosis Heroin, aber das wird völlig anders erzählt.

Und das hier wurde sowieso völlig anders geschichtet: »Peter beschließt, nach Marokko abzuhauen, um sich dort endgültig die Birne abzukiffen. An der Grenze zu Spanien, in Port Bou, trifft er auf zwei total bescheuerte alle Männer, bei denen er zwei Wochen lang haust. Danach sind alle Fluchtgedanken passé, er trampt zurück nach Deutschland.«

Die zwei Männer in Port Bou tauchen im Roman auf, der Aufenthalt beträgt aber nur einen Tag und eine Nacht. Es erschien mir nicht schlüssig, die Handlung mit den zwei schrägen Hippies auf zwei Wochen auszudehnen.

Weitere Überlegungen wurden nur teilweise umgesetzt: »Er besetzt ein Zimmer in einem Abbruchhaus und richtet sich dort so gut wie möglich ein, findet sogar einen Job auf einer Baustelle, wo er als Zimmermann jobbt.« Den Job auf der Baustelle gab’s in »Und: Hardcore!«, das besetzte Zimmer wurde ein Wohnwagen am Waldrand.

»Das tut ihm ganz gut; und bei einigen Konzerten verliebt er sich sogar – allerdings eher hoffnungslos«, konzipierte ich weiter. »Ab diesem Punkt stößt Peter Pank über Nagold und Tübingen auf die HC-Szene und sieht, dass es auch noch andere Dinge außer Saufen gibt, die trotzdem was mit Punkrock zu tun haben.«

Und so skizzierte ich die geplante Handlung zu Ende: »Naja, und dann steuert die Sache langsam auf ein Happy-end zu: Er sieht für sich eine Lösung fürs Leben, eventuell auch mit eben jener Beziehung; eine Lebenslösung, die Punk und Arbeit, Geld und Verweigerung, Hass und Liebe auf einen Nenner bringt.«

So kam’s dann doch nicht …

26 Oktober 2023

Kriegsbücher in Kinderhand

Und es gab Bücher, die er während des Krieges als junger Mann von seinen Tanten und Onkeln geschenkt bekommen hatte. Propaganda des Dritten Reiches also, die ich zwar nicht lesen konnte, aber mit Interesse durchblätterte. Vor allem ein Buch hatte es mir angetan: ein dünngedrucktes Paperback, das den Krieg der Luftwaffe gegen die Briten im Mittelmeer verherrlichte.

Ich fand die Fotos der Flugzeuge eindrucksvoll: Sie flogen über das Meer, sie stürzten sich auf feindliche Schiffe, sie steuerten eine feindliche Stadt an, um dort »den Gegner« anzugreifen; in diesem Buch waren es zumeist die Briten. Veröffentlicht wurde das Buch noch vor dem Angriff auf Russland; es ging also vor allem um 1940/41.

Die Bilder zeigen keine Toten, sondern nur Flugzeuge sowie deutsche Offiziere. Die sahen auf den schwarzweiß gedruckten Bildern immer streng und würdevoll aus. Auch Abbildungen anderer Offiziere waren zu sehen, ebenfalls in Uniform und sehr ernsthaft. Die Uniformen trugen unterschiedliche Symbole, so dass mir klar wurde, dass die Männer verschiedenen Seiten angehörten.

Ich fragte meinen Vater eines Tages, wer denn die Bösen im Krieg gewesen seien. Seine Antwort war klar. »Das waren die mit den Hakenkreuzen.« Das war für mich als Kind einleuchtend: Jeder dieser Uniformierten mit einem Hakenkreuz am Ärmel war also ein Feind.

Vom Krieg erzählte mein Vater nie. Das war bei anderen Männern anders. Aber irgendwann fragte ich ihn, gegen wen er denn gekämpft habe. »Gegen die Russen«, gab er zur Antwort; weitere Auskünfte bekam ich nicht Auch in späteren Jahren verhielt er sich sehr zurückhaltend, was diese Themen anging.

Aber für mich war dann klar: Die Russen – das waren die mit den Hakenkreuzen. Und so geschah es immer wieder, dass ich das Buch mit den Fliegergeschichten durchblätterte und die Männer mit den Hakenkreuzen für Russen hielt.

Keine Ahnung, ob das eine besonders schlaue Konditionierung war …

25 Oktober 2023

Sehnsuchtsort Wilder Westen

Wer sich mit dem Thema beschäftigt, merkt schnell, dass oft behauptet wird, dieser oder jener Autor stelle die Zeit des sogenannten Wilden Westens besonders realistisch dar oder sei gar »authentisch«, was immer das im Einzelfall heißen mag. Mit seinem Sachbuch »Hundert Jahre deutsche Westernmythen« greift Rainer Eisfeld die Tatsache auf, dass vor allem im deutschsprachigen Raum das Genre gemocht wurde, vor allem mit dem Zusatz »realistisch« oder »echt«.

Eisfeld ist mir seit langem bekannt, seine Arbeiten zur Science Fiction sind für jeden Interessenten des Genres lesenswert. Weniger bekannt ist, dass der Politologe sich auch mit Western und ihren Mythen beschäftigte; mir war nicht einmal klar, dass er schon in den fünfziger Jahren einige Western-Romane ins Deutsche übersetzt hatte.

Ich fand seine Darstellung höchst spannend. Schon der Autor Friedrich Armand Strubberg behauptete – lange vor Karl May –, dass seine Geschichten aus dem Wilden Westen allesamt wahr seien. Karl May machte es mit seinem Old Shatterhand nach, und noch in den 50er-Jahren wurden die frei erfundenen Geschichten von Billy Jenkins als »Wahrheit« verkauft. Mit H. J. Stammel, der den Begriff »authentic western« in den 80er-Jahren auf seine Romane drucken ließ, reicht Eisfelds Darstellung bis in die Neuzeit.

Eisfeld zeigt auf, welche Geschichten die jeweiligen Autoren erfanden, wo die historische Wahrheit steckt und wie sie von den Autoren aufgebauscht wurde. Das ist vor allem für Western-Leser wie mich spannend, sollte aber auch die Menschen interessieren, die sich für Unterhaltungsliteratur insgesamt interessieren. Sehr lesenswert!

(Erschienen ist das Buch als Paperback im Verlag Dieter von Reeken. Man kann es überall im Buchhandel kaufen; es umfasst 197 Seiten, enthält viele Abbildungen und kostet 17,50 Euro.)

23 Oktober 2023

Folge 45 mit Blessuren

Diesmal schafft es meine Hauptfigur endlich nach Hause. Peter guckt sich im Spiegel seine Blessuren an, findet sich alles andere als attraktiv, trinkt Bier und telefoniert später noch mit einer jungen Frau. Es ist also alles da, was einen Punkt betrifft, der schon über dreißig Jahre alt ist und nicht weiß, wo er mit seinem Leben hinmöchte .

Da ich immer wieder gefragt werde, wieviel an diesen Geschichten denn autobiografisch ist, kann ich klar sagen: In dieser Folge ist alles frei erfunden. Die Wohnung ist schon die, in der ich in den 90er-Jahren wohnte – wobei sich zwei Wohnungen ein wenig »verwischen« –, und viele Gedankengänge aus dieser Zeit versuche ich nachzuempfinden. Die Hetzjagd und die Schlägerei gab es so aber nicht, und nächtliche Telefonate mit jungen Frauen verliefen zumindest nicht völlig bescheuert.

Ich bin selbst gespannt darauf, wohin das Schreiben des Fortsetzungsromans meine Geschichte bringen wird. Es gibt kein festgezimmertes Konzept, sondern Überlegungen, die mal in der einen oder in der anderen Richtung aufgegriffen werden können ...

22 Oktober 2023

Erklärbär in Dreieich

»Das ist nur ein Dienstwagen«, sagte ich, »das Auto gehört nicht mir, sondern meinem Arbeitgeber.« Ich erklärte ihr, was im Bürgerhaus vor sich ging: Der BuchmesseCon öffnete an diesem Samstag, 21. Oktober 2023, seine Pforten, und ich gehörte zu den Besuchern. Ich erzählte ihr von Autorinnen und Autoren, von Science Fiction und Fantasy.

Sie guckte mich an. »Science Fiction und Fantasy?«, fragte sie nach. Ich bejahte. Sie wünschte mir einen schönen Tag und verschwand, und ich hatte das Gefühl, etwas Unanständiges gesagt zu haben.

Ich ging üben den schmutzigen Parkplatz; meine Kolleginnen waren schon weiter. Zwei Frauen, die gerade in einen Waldweg einbiegen wollten, hielten an. Wieder lächelte mich eine an.

»Was ist denn das für eine Veranstaltung im Bürgerhaus?«, fragte sie. »Ich habe vorhin sogar einen Mann im Schottenrock gesehen, und Sie sehen auch anders aus.«

Ich guckte an mir hinunter. Rote Converse, schwarze Hose, schwarzes Shirt, graue Jacke – ich fand, dass ich völlig normal aussah. Aber ich erklärte den beiden Frauen das gleiche, was ich drei Minuten zuvor geschilderrt hatte. Die beiden bedanken sich freundlich, wir wünschten uns jeweils einen schönen Tag, und ich ging weiter.

Es war nicht das erste Mal, dass ich zu einem BuchmesseCon fuhr oder ging. Seit sie in Dreieich veranstaltet wurde, hatte ich diese Veranstaltung für die phantastische Literatur immer besucht. Aber ich war nie von Einheimischen gefragt worden, um was es sich bei alledem handelte.

»Immerhin ziehen sie nicht mit Fackeln und Mistgabeln auf und rufen zur Hexenverbrennung«, spottete ich so leise, dass es außer mir garantiert niemand hörte. Und ich überlegte mir, ob es nicht sinnvoll sein könnte, die Bevölkerung des Orts über die beeindrucken Veranstaltung zu informieren, die in ihrem Bürgerhaus ablief ...

20 Oktober 2023

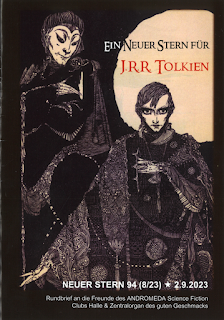

Ein neuer Stern für Tolkien

Zuletzt las ich die Ausgabe 94, die im September 2023 veröffentlicht wurde und sich mit J. R. R. Tolkien und seinem Werk beschäftigt. Das gelingt auf den 56 Seiten im A5-Format sehr gut.

Beispielsweise gibt es einen unterhaltsamen Artikel von Holger Marks, in dem er allerlei »unwichtige Dinge« über J. R. R. Tolkien und sein Werk auflistet – etwa die Versuche eines deutschen Verlags, Tolkien während der Nazi-Diktatur als Autor zu gewinnen. Selbstverständlich ist die aktuelle Verfilmung, die Serie »Die Ringe der Macht«, ein wichtiges Thema

Lesenswert finde ich auch Rezensionen zu Tolkien-Werken und anderer Fantasy. Warum man bei der Rezension von »Kull von Atlantis« aber ausgerechnet die »Terra Fantasy«-Ausgabe aus dem Jahr 1976 zu Rate zieht und nicht die aktuelle Übersetzung und Präsentation aus dem Festa-Verlag, erschließt sich mir nicht.

Gut gefallen haben mir übrigens die Kurzgeschichten. In »Ydal Edhils Abschied« lässt Niels Wiesner einen Elf und einen Zwerg über die heutige Welt sprechen; eine stimmungsvolle Geschichte, die den klassischen Tolkien-Stil mit einer feinen Darstellung unserer Welt verbindet. »Prinz Buckel« von Peter Schünemann, der praktisch in jeder »Neuer Stern«-Ausgabe vertreten ist, wirkt auf den ersten Blick wie eine klassische Fantasy-Geschichte mit Magie, mit großen Schlachten und tapferen Helden, ist aber gleichzeitig ein schönes Statement für Inklusion in der Phantastik.

Alles in allem ist diese Ausgabe wieder sehr gelungen. Dass icih sie von vorne bis hinten durchgelesen habe, spricht da wohl Bände …

Buchmesse 2023 am Donnerstag

Von den großen Themen dieser Messe bekam ich nicht viel mit. Wie auch? Ich war damit beschäftigt, als Verlagsmensch unterwegs zu sein. Ich besuchte andere Verlage, ich sprach mit Verlagsleuten an deren Ständen, ich diskutierte über die aktuelle Situation in der Branche, und ich entwickelte mit Kollegen zusammen – wie es halt zu machen war – die eine oder andere Idee. Wie immer wird man in der nahen Zukunft sehen müssen, was sich davon verwirklichen lässt.

Irgendwelche Promis sind mir auf einer solchen Messe egal. Ich dränge mich nicht zu Veranstaltungen, bei denen wichtige Menschen auf Bühnen sitzen und mehr oder weniger kluge Gedanken von sich geben. Schon klar – mir fehlt es auch an der Zeit für so etwas. Entscheidend ist aber: Die wahren Prominenten auf einer solchen Messe sind die Bücher und die Menschen, die sie erschaffen haben.

Und so stand ich – trotz eines gedrängten Terminkalenders – immer mal wieder an einem Stand, hatte ein Buch in der Hand, blätterte darin herum und war kurz davor, es mitzunehmen. In solchen Fällen war ich heilfroh, dass eine solche Messe keine Verkaufsveranstaltung ist ...

Als ich am Donnerstagabend nach Hause fiel, war mein Kopf buchstäblich voll. Er quoll schier über von neuen Eindrücken, und ich war noch geradezu begeistert. Und ich stellte wieder einmal fest: Eine Buchmesse ist für mich immer wunderbar – vor allem, wenn ich nur einen Tag dort bin und nicht anstrengende drei oder vier Tage an einem Stand stehe und ununterbrochen in Gesprächen bin.

18 Oktober 2023

Mosaik-Roman mit Science-Fiction-Abschluss

Die Handlung lässt sich nicht so einfach zusammenfassen, denn die Autorin erzählt von verschiedenen Leuten und ihren Lebensläufen, die sich immer wieder verbinden und trennen. Eine wichtige Figur ist beispielsweise der Gründer eines Unternehmens, das die Welt buchstäblich verändert: Man kann seine Erinnerungen quasi auf einen Chip hochladen und sie damit für die Nachwelt speichern.

In der Science Fiction ist das keine grundsätzlich neue Idee; längst gibt es Filme und Romane, in denen Bewusstseine gespeichert oder auf technische Gerätschaften hochgeladen werden. Dieser Roman greift die Idee aber anders auf, verzichtet unter anderem auf jeglichen technischen Aspekt, sondern beschränkt sich darauf, wie man so eine Technologie nutzen könnte.

Der Anfang der Entwicklung liegt beispielsweise in der Arbeit einer Forscherin, die sich mit südamerikanischen Völkern beschäftigt hat. Und diese Wissenschaftlerin wiederum steht in einer Beziehung zu anderen Menschen, die wiederum … und so weiter.

»Candy Haus« besteht, wenn man so möchte, aus einer Reihe von Novellen oder Erzählungen, die sich inhaltlich wie stilistisch unterscheiden. Sie spielen in der nahen Vergangenheit, in der Gegenwart und in der nahen Zukunft, decken so den Zeitraum von Mitte des 20. bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts ab. Weil die jeweiligen Figuren, von denen ihr Handlungsabschnitt erzählt, in einer Beziehung zu anderen Figuren stehen, entsteht das Mosaik einer Welt, in der praktisch alle miteinander verbunden sind: über Beziehungen und Erinnerungen.

Die reinen Science-Fiction-Aspekte belässt die Autorin im Hintergrund. Neben der Technik, Erinnerungen zu speichern, führt sie einen weiteren Aspekt in die Handlung ein: eine Art Chip – hier »Assel« genannt –, der ins Hirn von Menschen verpflanzt wird. Er kann für allerlei Zwecke genutzt werden, selbstverständlich auch für eine mögliche Überwachung.

Wie sich die Lebensläufe der Menschen verbinden und wieder trennen, wie Musik eine immer wichtigere Rolle spielt, wie die unterschiedlichsten Schauplätze gewissermaßen aufleuchten und wieder verschwinden – das alles schildert Jennifer Egan mit sprachlicher wie inhaltlicher Präzision. Als Leser muss man bei der Lektüre »dranbleiben«, sonst verliert man den Überblick. Ich musste immer wieder zurückblättern, um mich vergewissern, dass eine Figur, die auf einmal die Hauptperson war, gut 200 Seiten zuvor als Nebenfigur eine wichtige Rolle spielte.

Sicher handelt es sich bei »Candy Haus« um keinen »echten« Science-Fiction-Roman. Die Art, wie die Autorin aber Elemente dieser Literaturgattung benutzt, um ihr Werk in eine andere Zeit zu verschieben, fand ich spannend und lesenswert. Eindeutig aber ist »Candy Haus« ein Roman, der viel über unsere Zeit und ihre Verwicklungen erzählt, ein Streiflicht vor allem durch die amerikanische Gesellschaft.

Lohnenswerte Lektüre!

Erschienen ist »Candy Haus« als Hardcover mit Schutzumschlag im Verlag S. Fischer. Wer sich ein wenig einlesen möchte, greife zur Leseprobe, die der Verlag auf seiner Internet-Seite anbietet.

(Diese Rezension wurde bereits im Juni auf der PERRY RHODAN-Seite veröffentlicht. Ich wiederhole sie hier aus Gründen der Dokumentation.)

Fieser und glaubhafter Polit-Thriller

Die Hauptfigur des Romans – der Begriff »Held« wäre hier unpassend – ist Edd Partain, ein ehemaliger Vietnam-Veteran, der in den 80er-Jahren an allerlei schmutzigen Geschäften in El Salvador beteiligt war und zur aktuellen Handlungszeit pleite ist. Er erhält einen Auftrag, nimmt an, hilft dann einer Frau, die vor allem im Spenden-Geschäft aktiv ist; sie kümmert sich also darum, dass die Demokraten an Parteispenden kommen, womit sie sich nicht nur Freunde macht.

Während Partain noch meint, er sei vielleicht eine Art Leibwächter, geschehen die ersten Morde. Und schnell wird klar, dass die Ereignisse in El Salvado und die Vergangenheit mancher Ex-Soldaten bis in die frühen 90er-Jahre hineinwirken ...

Übersetzt wurde der Roman von Gisbert Haefs, der auch ein Nachwort dazu schrieb. Der Autor und Übersetzer weist darin auf einige Besonderheiten des Romans hin; in einer separaten Übersicht erklärt er zudem einige Anspielungen, die heutigen Lesern nicht sofort geläufig sein dürften. Alles in allem ordnet er »Die im Dunkeln« somit sehr gut ins Zeitgeschehen ein und macht die Lektüre so im Nachhinein noch interessanter.

Dabei kann der Roman gut für sich allein stehen. Klar, es geht um die frühen 90er-Jahre, und eine Begrifflichkeit wie »Little Rock«, die ständig und ohne Erklärung erwähnt wird, ist heute nicht mehr geläufig (die Clintons kamen von dort). Aber darüber kann man flott hinweglesen. Ross Thomas zeigt die persönlichen Verwicklungen von Menschen, die mit den kriminellen Machenschaften von Politikern in einen zu engen Kontakt geraten. Das bezahlen sie teilweise sehr schnell mit dem Leben.

Der Autor führt viele Figuren durch seinen Roman; am Anfang hätte ich mir da ein Personenverzeichnis geführt. Aber man kommt gut rein, man kann sich mit den Figuren vertraut machen, und nach einiger Zeit hat man sie gut vor Augen. Knappe Beschreibungen, lakonische Dialoge, ein wenig Sex und Gewalt – eine unterm Strich rasante Handlung, die sich immer mal wieder steigert und am Ende knallig ausläuft.

Cool. Ich freue mich schon darauf, den nächsten Roman von Ross Thomas zu lesen!

17 Oktober 2023

Dialog mit einem Friedensfreund

In einem Fall begann es damit, dass ein Mann namens »A« – ich kürze hier nur ab – am 10. Oktober Bilder bei Twitter einstellte, in denen er unter anderem Netanyahu zeigte und von 152.000 Palästinensern schrieb, die Israel seit 2008 getötet und verletzt habe. Ich sah mir an, was der Mann sonst so verbreitete. Bei Twitter ließ »A« gern entsprechende Tiraden gegen Israel los, das »fünf Millionen Menschen unter unwürdigsten Bedingungen wie Tiere behandelt«, oder sprach positiv von Russland.

Ich fragte in einem Tweet: »Und all das rechtfertigt neuerdings den Massenmord an den friedlichen Besuchern eines Musik-Festivals? Weil Netanyahu und die israelische Politik nicht korrekt sind, ist es in Ordnung, Frauen und Kinder zu massakrieren?« Dann kam ein Absatz, und ich ergänzte: »Ich frage ja nur.«

Ein »G« meldete sich nebst einigen anderen Leuten, die ich teilweise sofort blockierte. In seiner Timeline stellte »G« die USA als Kriegstreiber dar oder teilte die russische Sicht manch aktueller Themen. Sein Logo zierte eine Friedenstaube, und er äußerte sich nach wie vor gern zu Corona, wo er über »Klatscher« schwadronierte.

Auf meinen Tweet hin schrieb er: »Den Verantwortlichen für das was passiert ist« habe »die älteste Zeitung Israels am Tag danach« genannt. Ich vermutete, dass er damit erneut den israelischen Präsidenten mit seiner Politik meinte.

Aber ich wollte mehr wissen und ging am folgenden Tag darauf ein: »Oh. Ein Putin-Versteher«, schrieb ich sarkastisch und nicht gerade journalistisch. »Das ist spannend. Danke, dass mir hier erklärt wird, dass ein Israeli schuld am Massenmord an Israelis sein soll!«

Das war für »G« nicht in Ordnung. Schnell reagierte er und verwies erneut auf einen Artikel in der »ältesten Zeitung Israels«. Er verwehrte sich gegen »Zuschreibungen wie Putinversteher«; das belege nur »Denkfaulheit bzw. die eingeschränkte Denkfähigkeit des Absenders«.

Es ging an diesem Tag schnell. Ich reagierte sofort: »Nochmal nachgefragt: Es ist Deiner/Ihrer Ansicht nach also in Ordnung, dass jüdische Kinder, Frauen und Männer ermordet werden, nur weil sie Juden sind? Ich möchte diese Denkweise nur verstehen. Massenmord an Juden ist für Dich/Sie also eine gute Sache?«

Die Antwort kam nun noch schneller: »Mein Gott, bist Du irre? Wie bescheuert muss man sein, um so eine Conclusio zu ziehen? Ich erwarte eine Entschuldigung für eine derart abartige Unterstellung.«

Ich war verwundert, na ja, ich tat so: »Ich frage doch nur. Und ich hätte gern eine Antwort auf meine Fragen. Mehr nicht. –

Das ist doch ganz einfach. Beides Mal ›nein‹, und alles ist gut. – Zudem unterstelle ich ja gar nichts. Wo denn? Ich bin interessiert und frage nach.«

Diesmal reagierte »G« schnell: »Ich werte das mal als Entschuldigung. Danke.«

Ich wollte nachhaken, es war dann schon am nächsten Tag: »Ähm. Das war keine Entschuldigung. Ich habe nachgefragt und tu's immer noch: Ist für Sie/Dich der Massenmord an Juden gerechtfertigt (durch irgendwelchen ›Widerstand‹ oder so) oder nicht? --Auf diese Frage erhielt ich bislang keine Antwort. Ist doch ganz einfach, denke ich.«

Nun wurde er eindeutig sauer: Wenn ich zu »doof« sei, seine Antwort zu lesen, könne er mir auch nicht helfen. Das »Danke« nehme er natürlich zurück. »Und jetzt verpiss Dich mit Deinem Unfug.«

Ich versuchte es noch einmal: »Vielen Dank die Beleidigung«, schrieb ich: »Ich finde es auch nach wie vor interessant, dass ich KEINE Antwort auf meine Frage erhalten habe. Es kann doch nicht so schwer sein, sich auf eine Frage mit ›ja‹ oder ›nein‹ zu antworten. Es ist dann wohl einfacher zu beleidigen.«

Leider hörte ich seitdem nichts mehr von »G«. Ich hatte dann auch nicht die Energie, weiter bei ihm nachzufragen.

Spirou als Antikommunist

Wer sich mit Comics und ihrer Geschichte ein wenig auskennt, bemerkt schnell, dass es sich im Prinzip um eine Hommage handelt. Die »Spirou«-Macher greifen auf die klassische »Tim und Struppi«-Geschichte zurück; der junge Mann mit dem kleinen weißen Hund musste schließlich auch einmal Abenteuer in der Sowjetunion erleben.

An diese Sowjetunion knüpft dieses Album an, wobei es auf sarkastische Art und Weise die Eigenheiten des kommunistischen Regimes aufgreift und überspitzt. Sie spielt in den späten 50er-Jahren, entsprechend sind die Klischees. Das Land ist eine finstere Diktatur, durchsetzt von Spitzeln, brutalen Polizisten und schmieriger Parteibonzen.

Das wirkt auf den ersten Blick wie eine schlichte antikommunistische Kritik, die sich im 21. Jahrhundert wohlfeil formulieren lässt, ist aber vor allem die Grundlage für eine Reihe von skurrilen und sehr komischen Abenteuern, die zumeist in Schnee und Eis spielen.

Geschrieben wurde die Geschichte von Fred Neidhardt, der mir bislang noch nicht aufgefallen war. Das ist flott erzählt, bringt allerlei Witze an den richtigen Stellen und garantiert eine kunterbunte und abwechslungsreiche Lektüre.

Der Zeichner Fabrice Tarrin kennt seine Klassiker. Seine Figuren, auch der Graf von Rummelsdorf, kommen mir schlüssig und dynamisch zugleich vor. Die Weiten Russlands und der Schnee zeichnet er mit viel Liebe zum Detail, das ist alles gut gemacht.

»Spirou bei den Sowjets« ist sicher kein Album, das man unbedingt haben muss. Wer Spirou und Fantasio mag, wird aber bei diesem Ausflug seine Freude haben.

16 Oktober 2023

Ein Abend mit Rusalka

Die Geschichte war tragisch; am Anfang wurde das durch das Zeigen einer Vergewaltigung an der Bushaltestelle zusätzlich klargemacht. Rusalka ist eine Wassernixe, die sich in einen Menschen verliebt, dann aber scheitert und am Ende verzweifelt zurück an den See kommt, wo immer noch der Wassermann – ihr Vater –, ihre nichtsnutzigen Schwestern sowie eine Hexe anzutreffen sind. Doch mittlerweile ist das alles ziemlich verrottet, und am Ende bleibt nur noch Verzweiflung.

Streckenweise erinnert die Geschichte an einen Fantasy-Roman, in dem eine tragische Liebesgeschichte mit phantastischen Elementen verbunden wird. Der Unterschied ist natürlich die Singerei, aber auch die Art und Weise, wie Dvoraks Original mit modernen Elementen gekoppelt wird: Die Wassernixen sind moderne junge Frauen, die Smartphones in der Hand tragen, sichtlich ihre Probleme mit modernen Drogen haben und ansonsten nicht viel auf die Reihe bekommen. Soviel Realität gibt es in moderner Fantasy kaum.

Das sieht man auch an den Figuren: Der Adel am Hof des Prinzen ist neureich und eitel, das Personal wirkt gehässig und gemein. Als Opfer ist die junge Frau namens Rusalka – in den Mythologien der slawischen Völker gibt es viele Versionen der Rusalka-Geschichte, was ich vorher nicht wusste – stets am Rand der Gesellschaft, egal, was sie tut.

Ich habe keine große Ahnung von Opern und kann nicht beurteilen, ob die Musik oder das Singen besonders toll waren. Ich fand’s beeindruckend, vor allem die Hauptdarstellerin hatte eine enorme Bühnenpräsenz. Schade, dass der Saal so leer war; höchstens ein Viertel der Plätze war besetzt. Trotzdem gab’s am Ende einen lang anhaltenden Applaus für das Ensemble auf der Bühne.

12 Oktober 2023

Das Beach Resort war eher schlicht

In einem kleinen Hostel mietete ich mir ein Häuschen, das so klein war, dass ich schon im gebückten Zustand mit dem Kopf gegen die Decke stieß. Aber dort konnte ich es gut aushalten, und zum Meer und seinem Sandstrand hatte ich keine 300 Meter. An diesem Strand hielt ich mich oft auf, wenn ich nicht gerade mit dem Rad durch die Gegend fuhr.

Im Baikon Bistro aß ich einmal abends; ich erhielt sogar eine offizielle Rechnung, die ich aufhob. Mein Essen und mein Bier waren ausgesprochen preiswert; ich saß an der frischen Luft auf einer Holzbank und an einem sehr einfachen Holztisch, und während ich aß, blickte ich hinaus aufs Meer.

Dass dieses Bistro zu einem offiziellen Resort gehörte, merkte man kaum, weil keine Zäune existierten. Der wesentliche Unterschied zu anderen Bars und Restaurants am Strand war vor allem, dass es sehr viele Touristen gab und sich die Zahl der Einheimischen in Grenzen hielt.

Für mich ist die Erinnerung an das Essen sehr positiv: Eine sanfte Brise ging, ich saß allein mit meinen Gedanken an diesem Tisch, und ich fühlte mich richtig gut und erholt.

(Übrigens: Ich habe tatsächlich geguckt, was aus dem »Langkapuri Beach Resort« geworden ist. Bei booking.com finde ich unter diese Bezeichnung eine Mischung aus Hotelkomplex im Hintergrund und einer Reihe von kleinen Häusern aus Holz. Die Holzhäuser erinnern mich düster an den damaligen Strand, an dem ansonsten noch nicht so viel los war wie mittlerweile …)

11 Oktober 2023

Deprimierender und genialer Roman

Das ist der Ausgangspunkt für den Roman »Stella Maris« des Schriftstellers Cormac McCarthy. Er ist für sich verständlich, man kann ihn jederzeit ohne weitere Vorkenntnisse lesen – es ist aber besser, ihn als Ergänzung zum Roman »Der Passagier« des gleichen Autors zu lesen, nicht als Fortsetzung, sondern als eine Lektüre, bei der das eine das andere Buch ergänzt.

Klingt seltsam, ist es vielleicht auch. Denn der Roman besteht nur aus Gesprächen zwischen der jungen Frau, die für sich keinen Sinn in ihrem Leben mehr sieht, und dem Psychiater, der versucht, sich auf sie einzulassen, schnell aber feststellt, dass sie ihm intellektuell meilenweit überlegen ist. Aus dieser Konstellation ergeben sich Gespräche, die der Autor in spannenden Dialogen vorantreibt – ohne An- und Abführungszeichen und praktisch ohne Regieanweisungen wie »sagte er« oder »sie nickte nachdrücklich«, die man sonst haufenweise in Romanen und Kurzgeschichten findet.

Das bedeutet letztlich: Als Leser musste ich mich sehr intensiv auf die Figur und ihr Innenleben einlassen, musste ihr gewissermaßen vertrauen, obwohl sie ja ein schwieriger Charakter ist und weit davon entfernt, ein Held oder eine Heldin zu sein. Unterhaltsam war das allemal, aber ich musste mich eben auf eine Figur einstellen, die völlig anders denkt und argumentiert, als ich das tun würde.

Tatsächlich kreisen die Gespräche um Mathematik und Kunst, um Philosophie und Sprache, sie sind intellektuell und witzig, und sie sind gleichzeitig aussichtslos, weil man befürchten muss, dass sich die geniale junge Frau am Ende schlicht umbringen wird. Es ist eine fesselnde Lektüre, ein Roman, der mich nicht losließ und der zwar keinen Millimeter weit phantastisch ist, aber mehr Phantasie mit sich bringt als ein großer Teil dessen, was als Fantasy verkauft wird.

Starke Geschichte, eindrucksvolles Buch!

10 Oktober 2023

Kinder-Fantasy mit afrikanischen Wurzeln

Zur Überraschung stößt Tannicia auf sprechende Tiere – darunter einen Löwen und ein Krokodil –, die menschliche Kleidung tragen. Mit ihnen freundet sie sich an und stolpert von einem Abenteuer ins andere. Dabei will sie doch eigentlich nur zurück zu ihrer Mutter …

Mit »Zibeline« hat der Toonfish-Verlag einen Zweiteiler veröffentlicht, der ganz andere Comic-Bilder liefert: Sowohl erzählerisch als auch zeichnerisch ist der Blick auf ein phantastisches Afrika gelungen. Die meisten Comics, die in Mitteleuropa erscheinen, haben einen europäischen oder amerikanischen Blick auf die Welt; die japanisch oder koreanisch geprägten Mangas ergänzen das auf ihre Weise. Afrika ist auf der Comic-Landkarte kein relevantes Thema, und das finde ich schade.

Die phantastische Geschichte, die sich vor allem am Kinder richtet, aber auch von Erwachsenen gut gelesen werden kann, stammt von Régis Hautière und Régis Goddyn, wobei mir vor allem Hautière durch diverse Comics bekannt ist. Die beiden erzählen die Geschichte aus der Sicht des Mädchens und bleiben so »kindgerecht«.

Für die Bilder zeichnet Mohamed Aouamri verantwortlich. Der algerische Künstler schafft es, afrikanisches Dorfleben mit allerlei phantastischen Elementen zu verknüpfen. Das ist originell und spannend; das kann man sich jederzeit anschauen.

Alles in allem sind die zwei Teile von »Zibeline« richtig gelungen – nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene! (Wer’s nicht glaubt, schaue sich die Internet-Seite des Splitter-Verlags an, wo es ja auch eine Leseprobe gibt.)

09 Oktober 2023

Was von einem Projekt blieb ...

Die Geschicht der Ex-Steffi begann 1997, und meine eigene Geschichte ist damit mehrfach verbunden. Ich war auf vielen Konzerten in diesem Gebäude. Zahlreiche Punk-Bands spielten in dem Keller auf, es gab Info-Abende und Partys, ebenso Cocktail-Abende. Als Mit-Veranstalter trat ich in den Nuller-Jahren ebenfalls in Erscheinung, und ich präsentierte dort auch mal einen meiner Punk-Romane bei einer Lesung.

Allerdings stand das Projekt von Anfang an unter Druck. Die Stadt Karlsruhe behauptete, Investoren wollten auf diesem Grundstück bauen, und das Autonome Zentrum blockiere alles. Also kam es 2006 zur Räumung und zum Abriss.

Ich will gar nicht die Geschichte referieren. Viele positive Erinnerungen verbinden sich mit diesem Gebäude, das Ende war leider sehr traurig. Und schaue ich mir das Gelände heute an, sehe ich eben kein Zeichen dafür, dass irgendein Investor dort bauen wollte oder es aktuell möchte. Man sieht einen Haufen Schutt, auf dem seit 17 Jahren allerlei Pflanzen wachsen.

06 Oktober 2023

50 Jahre nach Jom Kippur

Es war der erste Krieg, von dem ich bewusst etwas mitbekam. Ich war noch keine zehn Jahre alt und ging in die Grundschule. Aber dass Israel in einem großen Krieg steckte, das blieb uns Kindern nicht verborgen. Jeden Tag waren die Zeitungen voll mit Kriegsberichten, und die Erwachsenen redeten darüber. Bei vielen kamen wohl die Kriegserinnerungen hoch.

Wenn wir Kinder durch den Wald und über die Wiesen stromerten, redeten wir über alles mögliche. Es war das erste Mal, dass Politik und Krieg ein ernsthaftes Thema in unseren Gesprächen waren. Wir wurden langsam älter, und wir merkten es noch nicht.

In meiner Erinnerung waren die Erwachsenen moralisch auf der israelischen Seite und hofften, dass diese den Krieg gewinnen möge. Erst später wurde mir klar, dass es Erwachsene gab, die den Angriffskrieg allen Ernstes als »Befreiungskampf« verstanden und sich als Antiimperialisten auf die Seite der Angreifer stellten. In meinem sozialen Umfeld bekam ich davon nichts mit.

Im Gedächtnis ist mir ein Nachbar geblieben, ein damals schon alter Mann. »Die Israelis werden diesen Krieg gewinnen«, sagte er mir einmal. »Sie sind das auserwählte Volk, und Gott wird ihnen zur Seite stehen.« In meiner kindlichen Naivität widersprach ich ihm natürlich nicht …

05 Oktober 2023

Batman und der Vatertag

Das deutsche Heft trägt den Titel »Duell über Gotham City!«, was blühender Unsinn ist. Zumindest steht es so auf dem Titelbild. Enthalten ist das »Batman Annual« vom Februar 2019, und der eigentliche Titel lautet »Vatertag«.

Ohne zu sehr ins Detail gehen zu wollen: Es geht um die Beziehung zwischen Bruce Wayne alias Batman und seinem Butler. Alfred Pennyworth ist mehr als nur ein Butler, er ist ein väterlicher Freund und Ratgeber, ein unentbehrlicher Helfer in der Not – und ab und zu muss man ihm halt auch helfen.

Eine tolle Geschichte. Immer noch. Und ich hoffe, dass der Butler – in der aktuellen Storyline ja tot – nicht für immer tot bleiben muss und irgendwann und irgendwie zurückkommt ...

04 Oktober 2023

Schöne phantastische Idee, aber …

Ihre Hauptfigur ist eine Art Todesengel, der Menschen tötet, während er sie insgeheim verachtet. Als Todesdiener sorgt er dafür, dass Menschen ums Leben kommen und dann in die »anderen Bereiche« entschwinden. Doch dann fängt er an, sich für eine Frau zu interessieren … das Weitere kann man sich denken.

Leider kam ich nicht so weit. Auf Seite 55 gibt es einen kurzen geschichtlichen Rückblick. In diesem Rückblick erwähnt die Autorin einen Todesdienet namens Adolf, der in Massen getötet habe; das Ganze spielt 1944, und ein amerikanischer Bomberpilot spielt ebenfalls eine Rolle.

Hm.

Man kann mich da gern einen Spießer nennen oder jemanden, der phantastische Literatur zu ernst nimmt. Aber diese Parallele zum Dritten Reich und zu Adolf Hitler, der auf einmal kein Mensch mehr ist, sondern eine Art Diener des Todes, war für mich nicht mehr erträglich. Mir ist auch schleierhaft, wie diese zumindest geschmacklose Parallele vom Verlag veröffentlicht werden konnte.

Gab es da kein Lektorat, das die Autorin auf den Ausrutscher hinwies? Keine Ahnung.

Für mich war an diesem Punkt die Lektüre beendet. Keine Ahnung, wie die phantastische Idee weiter betrieben wurde. Klar erinnerte mich das Ganze ein wenig an die »Bobby Dollar«-Lektüre von Tad Williams, aber ich fand’s am Anfang durchaus erfrischend geschrieben. Nach Seite 55 wollte ich nicht mehr.

Das Buch verschenkte ich danach – man muss ja auch nicht alles zu Ende lesen.