Aus der Serie »Ein Bild und seine Geschichte«

Man nehme einen Redakteur am dritten Tag auf einer Buchmesse, drücke ihm zwei aktuelle Merchandise-Produkte in die Finger, sage ihm »guck mal freundlich«, gebe ihm zwei Minuten, bis das Gesicht halbwegs passt, und drücke dann auf den Auslöser. So etwa muss es wohl abgelaufen sein, als in diesem Frühjahr einige Fotos von mir entstanden sind ...

Die Leipziger Buchmesse ist immer eine wunderbare Veranstaltung. Das merke ich in diesen Tagen ganz besonders, wenn ich mich auf die Frankfurter Buchmesse vorbereite. Leipzig ist familiär, Frankfurt ist »Business«.

In Leipzig habe ich Dienst am Stand unserer Science-Fiction-Serie, in Frankfurt laufe ich mit dem »Köfferle« in der Hand durch die Messehallen und vereinbare meine Termine an den jeweiligen Messeständen. Und am eigenen Stand habe ich dann gelegentlich das Gefühl, mein Herr und Meister schaue mir – wie auf diesem Bild gelegt – von hinten über die Schulter ...

Es passiert einiges um mich herum, und nicht alles gefällt mir. Vieles fasziniert mich, vieles interessiert mich – und das soll Thema dieses Blogs sein.

30 August 2019

29 August 2019

Ein kleines Großdeutschland

Aus der Serie »Dorfgeschichten«

Ich bin zu Besuch bei meiner Tante, der älteren Schwester meiner Mutter. Wir spielen eines der beliebten Streichhölzerspiele: Man legt Streichhölzer in Muster, die man verschieben muss, um einen Effekt zu erzielen. »Dieses Häuflein Dreck muss auf die Schaufel, die wir aus Streichhölzern gelegt haben, aber du darfst nur ein Hölzchen verschieben.«

Die Spiele gefallen mir. Dann baut meine Tante ein neues Feld auf: ein großes Quadrat mit einer Kantenlänge von zwei Streichhölzern, in der Mitte ein Kreuz, im Prinzip also vier kleine Kästchen, die ein größeres Kästchen ergeben. Es ist ein sehr klassisches Muster.

»Das hier ist jetzt Deutschland«, erklärt sie mir. »Du musst vier Strichhölzer wegnehmen, dann entsteht Großdeutschland.«

Ich bin offenbar zu blöde, um die Aufgabe zu verstehen. Ungeduldig sieht sie mir zu, wie ich verwirrt auf die Strichhölzer starre. Wie kann etwas Großes entstehen, indem man etwas wegnimmt?, frage ich mich.

Die Tante zeigt es mir: Sie entnimmt jedem der kleinen Quadrate ein Streichholz. Danach liegt ein Hakenkreuz aus Streichhölzern vor uns auf dem Tisch.

»So«, sagt sie befriedigt, »das ist jetzt Großdeutschland.« (Die frühen 70er-Jahre waren schon seltsam, auch im Schwarzwald.)

Ich bin zu Besuch bei meiner Tante, der älteren Schwester meiner Mutter. Wir spielen eines der beliebten Streichhölzerspiele: Man legt Streichhölzer in Muster, die man verschieben muss, um einen Effekt zu erzielen. »Dieses Häuflein Dreck muss auf die Schaufel, die wir aus Streichhölzern gelegt haben, aber du darfst nur ein Hölzchen verschieben.«

Die Spiele gefallen mir. Dann baut meine Tante ein neues Feld auf: ein großes Quadrat mit einer Kantenlänge von zwei Streichhölzern, in der Mitte ein Kreuz, im Prinzip also vier kleine Kästchen, die ein größeres Kästchen ergeben. Es ist ein sehr klassisches Muster.

»Das hier ist jetzt Deutschland«, erklärt sie mir. »Du musst vier Strichhölzer wegnehmen, dann entsteht Großdeutschland.«

Ich bin offenbar zu blöde, um die Aufgabe zu verstehen. Ungeduldig sieht sie mir zu, wie ich verwirrt auf die Strichhölzer starre. Wie kann etwas Großes entstehen, indem man etwas wegnimmt?, frage ich mich.

Die Tante zeigt es mir: Sie entnimmt jedem der kleinen Quadrate ein Streichholz. Danach liegt ein Hakenkreuz aus Streichhölzern vor uns auf dem Tisch.

»So«, sagt sie befriedigt, »das ist jetzt Großdeutschland.« (Die frühen 70er-Jahre waren schon seltsam, auch im Schwarzwald.)

28 August 2019

Packende Detektiv-Comics mit Sherlock Holmes

Ich möchte endlich mal auf einen Comic hinweisen, der mich seit dem ersten Band erfreut: »Die vier von der Baker Street« ist eine Serie, die im London des ausgehenden 19. Jahrhunderts spielt, immer wieder Sherlock Holmes als Figur in der Handlung hat, die Geschichten aber aus der Sicht von drei Kindern und später Jugendlichen erzählt. Bisher sind sechs Bände erschienen; wie es sich beim Splitter-Verlag gehört, sehen sie sehr gut aus und sind als Hardcover veröffentlicht worden.

Wer sich mit den Geschichten um Sherlock Holmes beschäftigt hat, weiß, dass sich der Detektiv immer wieder Hilfe »von der Straße« holt. Seine Unterstützer sind Bettler und Straßenkinder, die Art von Leuten also, die überall auf den Straßen unterwegs sind, aber kaum wahrgenommen werden. Weder die Polizei noch die mächtigen Gangster achten auf die armen Leute, die sich in den Seitengassen aufhalten oder die in Abbruchhäusern schlafen.

Darauf baut der Comic auf. Zwei Jungs, ein Mädchen – okay, das ist ein Spoiler zum ersten Band – und eine Katze (der Spoiler zum zweiten Band) treiben sich als Bande auf den Straßen des East End herum. Für sie ist das viktorianische Zeitalter keine Zeit mit schicken Klamotten und fetten Partys; sie stehlen, um überleben zu können, sie rennen von der Polizei weg, und sie prügeln sich mit anderen Straßenkindern. Weil sie ab und zu Botendienste für Sherlock Holmes erledigen, werden sie in Kriminalfälle verwickelt.

Das Szenario für die sechs Bände stammt von Jean-Blaise Djian und Olivier Legrand; die zwei erfahrenen Texter sind seit Jahren in der französischen Comic-Szene unterwegs. Sie schaffen es in dieser Serie, sowohl die üblichen Elemente eines Abenteuer-Comics als auch sehr ernsthafte Themen zu vermitteln. Gleich im ersten Band geht es um Zwangsprostitution, in späteren Folgen spielt aber auch Professor Moriarty eine Rolle, der Gegenspieler von Sherlock Holmes, und sein Imperium aus Verbrechern.

Mir gefällt sehr gut, wie die zwei Autoren sowie der Zeichner die gesellschaftliche Realität im England des ausgehenden 19. Jahrhunderts darstellen. Es gibt Kriminalität in allen Abstufungen, Elend und Prostitution sind allgegenwärtig. Das alles fängt Davie Etien in seinen Bildern hervorragend ein: Er zeigt London nicht nur düster, sondern durchaus abwechslungsreich, aber eben in verschiedenen Facetten. Straßen voller Händler und Arbeiter, Elendsquartiere, bürgerliche Viertel, der Club von reichen Gentlemen und Lagerhallen – das alles bildet die Kulissen für die spannenden Abenteuer der Baker-Street-Jungs.

»Die vier von der Baker Street« liefert spannende Unterhaltung, die mich gefesselt hat. Die Serie ist meiner Ansicht nach eines der vielen Schmuckstücke im Splitter-Programm, und ich dürste bereits nach weiteren Fortsetzungen.

Wer sich mit den Geschichten um Sherlock Holmes beschäftigt hat, weiß, dass sich der Detektiv immer wieder Hilfe »von der Straße« holt. Seine Unterstützer sind Bettler und Straßenkinder, die Art von Leuten also, die überall auf den Straßen unterwegs sind, aber kaum wahrgenommen werden. Weder die Polizei noch die mächtigen Gangster achten auf die armen Leute, die sich in den Seitengassen aufhalten oder die in Abbruchhäusern schlafen.

Darauf baut der Comic auf. Zwei Jungs, ein Mädchen – okay, das ist ein Spoiler zum ersten Band – und eine Katze (der Spoiler zum zweiten Band) treiben sich als Bande auf den Straßen des East End herum. Für sie ist das viktorianische Zeitalter keine Zeit mit schicken Klamotten und fetten Partys; sie stehlen, um überleben zu können, sie rennen von der Polizei weg, und sie prügeln sich mit anderen Straßenkindern. Weil sie ab und zu Botendienste für Sherlock Holmes erledigen, werden sie in Kriminalfälle verwickelt.

Das Szenario für die sechs Bände stammt von Jean-Blaise Djian und Olivier Legrand; die zwei erfahrenen Texter sind seit Jahren in der französischen Comic-Szene unterwegs. Sie schaffen es in dieser Serie, sowohl die üblichen Elemente eines Abenteuer-Comics als auch sehr ernsthafte Themen zu vermitteln. Gleich im ersten Band geht es um Zwangsprostitution, in späteren Folgen spielt aber auch Professor Moriarty eine Rolle, der Gegenspieler von Sherlock Holmes, und sein Imperium aus Verbrechern.

Mir gefällt sehr gut, wie die zwei Autoren sowie der Zeichner die gesellschaftliche Realität im England des ausgehenden 19. Jahrhunderts darstellen. Es gibt Kriminalität in allen Abstufungen, Elend und Prostitution sind allgegenwärtig. Das alles fängt Davie Etien in seinen Bildern hervorragend ein: Er zeigt London nicht nur düster, sondern durchaus abwechslungsreich, aber eben in verschiedenen Facetten. Straßen voller Händler und Arbeiter, Elendsquartiere, bürgerliche Viertel, der Club von reichen Gentlemen und Lagerhallen – das alles bildet die Kulissen für die spannenden Abenteuer der Baker-Street-Jungs.

»Die vier von der Baker Street« liefert spannende Unterhaltung, die mich gefesselt hat. Die Serie ist meiner Ansicht nach eines der vielen Schmuckstücke im Splitter-Programm, und ich dürste bereits nach weiteren Fortsetzungen.

27 August 2019

Die Oralapostel machen Kinderpunk

Dass ich Funpunk in den 80er-Jahren mal ganz lustig fand, habe ich schon gelegentlich ausgeplaudert. Seit den frühen 90er-Jahren kann ich damit nichts mehr anfangen. Deshalb hat es eine Band wie Die Oralapostel aus Karlsruhe bei mir naturgemäß schwer.

Immerhin sah ich die Burschen mal im Jahr 2010 und fand sie live gar nicht schlecht; mit ihrer CD »Klassenarbeit« hatte ich allerdings meine Probleme. Sie wurde bereits 2007 veröffentlicht und vergammelte bei mir recht lange in einem Stapel nicht angehörter Tonträger ...

Wobei sie richtig toll aufgemacht ist. Sie erschien in einem Umschlag, der wirklich aussieht wie ein Schulheft: mit Titelbild und bemalten Innenseiten, in den die CD gestopft worden ist. Das ist originell, das gab echt Pluspunkte, wenngleich ich nicht so richtig weiß, wie man so einen Tonträger dann vernünftig aufheben soll. Aber das ist eine Folgefrage.

Musikalisch bleibt die Band sehr klassisch, sie orientiert sich eindeutig an den frühen 90er-Jahren, und man hat offenbar viel Abstürzende Brieftauben gehört. Geboten wird rumpeliger, klassischer Deutschpunk, dazu kommen viele »Ohoo«-Chöre. Bei den Texten geht es um Peinlichkeiten und Absurditäten – mit alledem beamen mich die Oralapostel dreißig Jahre zurück, als Funpunk noch ein echter Trend im Punkrock war.

Meist sind die Texte in deutscher Sprache, bei »This Is Rock'n'Roll« zeigt die Band mit ihrem Schulenglisch, dass sie doch besser in der eigenen Sprache hätten bleiben sollen. Die Stimme des Sängers ist wenig ausdrucksstark – das stört bei Funpunk allerdings kaum.

Die Band ist also völlig typisch, darüber kann man sich nicht ärgern. Ob es sie übrigens immer noch gibt, weiß ich gar nicht; wer also mag, informiere sich entsprechend weiter. Funpunk findet schließlich nach wie vor genügend Freunde.

Immerhin sah ich die Burschen mal im Jahr 2010 und fand sie live gar nicht schlecht; mit ihrer CD »Klassenarbeit« hatte ich allerdings meine Probleme. Sie wurde bereits 2007 veröffentlicht und vergammelte bei mir recht lange in einem Stapel nicht angehörter Tonträger ...

Wobei sie richtig toll aufgemacht ist. Sie erschien in einem Umschlag, der wirklich aussieht wie ein Schulheft: mit Titelbild und bemalten Innenseiten, in den die CD gestopft worden ist. Das ist originell, das gab echt Pluspunkte, wenngleich ich nicht so richtig weiß, wie man so einen Tonträger dann vernünftig aufheben soll. Aber das ist eine Folgefrage.

Musikalisch bleibt die Band sehr klassisch, sie orientiert sich eindeutig an den frühen 90er-Jahren, und man hat offenbar viel Abstürzende Brieftauben gehört. Geboten wird rumpeliger, klassischer Deutschpunk, dazu kommen viele »Ohoo«-Chöre. Bei den Texten geht es um Peinlichkeiten und Absurditäten – mit alledem beamen mich die Oralapostel dreißig Jahre zurück, als Funpunk noch ein echter Trend im Punkrock war.

Meist sind die Texte in deutscher Sprache, bei »This Is Rock'n'Roll« zeigt die Band mit ihrem Schulenglisch, dass sie doch besser in der eigenen Sprache hätten bleiben sollen. Die Stimme des Sängers ist wenig ausdrucksstark – das stört bei Funpunk allerdings kaum.

Die Band ist also völlig typisch, darüber kann man sich nicht ärgern. Ob es sie übrigens immer noch gibt, weiß ich gar nicht; wer also mag, informiere sich entsprechend weiter. Funpunk findet schließlich nach wie vor genügend Freunde.

26 August 2019

Science Fiction und Israel

Ich bin immer wieder verblüfft, welche Fülle an Informationen eine Ausgabe der amerikanischen Science-Fiction-Zeitschrift »Locus« bietet. Weil es da so viel zu entdecken gibt, hinke ich mit meiner Lektüre der jeweiligen Ausgaben immer mehrere Monate hinterher. So kam ich erst dieser Tage dazu, die Ausgabe vom November 2018 zu lesen.

Ein bemerkenswertes Thema in dieser Ausgabe: Israel in der phantastischen Literatur. Konkreter: Anhand eines aktuellen Romans des israelischen Schriftstellers Lavie Tidhar – von dem ich bisher zwei ziemlich coole Romane gelesen habe, einmal SF, einmal Steampunk-Phantastik – werden einige Parallelwelt-Romane zu Israel präsentiert. Von vielen davon hörte ich zum ersten Mal.

Klar, mir ist »Die Vereinigung jiddischer Polizisten« von Michael Chabon ein Begriff, in dem erzählt werden, wie jüdische Flüchtlinge aus Europa ausgerechnet in Alaska angesiedelt werden. Aber ich hörte noch nie von der »Madagascar Manifesto«-Trilogie, die vor gut zwanzig Jahren erschienen ist und in der Janet Berliner und George Guthridge den zeitweise ernsthaften Plan, die europäischen Juden nach Madagaskar umzusiedeln, in eine Science-Fiction-Trilogie umgesetzt haben.

Von Lavie Tidhar wiederum gibt es den Roman »Unholy Land«, bei dem der Titel schon einiges andeutet. In seinem Roman verfolgt Tidhar die alte – und damals ernsthaft diskutierte – Idee weiter, die europäischen Juden in das heutige Uganda auszusiedeln. Im dortigen Altneuland spielt ein Teil des Romans, und mir reicht schon die Inhaltsangabe, um sofort weiterlesen zu wollen.

»Locus« ist eine echte Fundgrube. Und es frustriert mich, wie viele von den Romanen, von denen ich in diesem Magazin lese, nie hierzulande veröffentlicht werden. Weil es keine »Markt« gibt oder die Science Fiction hierzulande einfach nicht gut genug verkaufbar ist … (Nicht zum ersten Mal finde ich es ärgerlich, dass mein Englisch nicht gut genug ist, Science-Fiction-Romane aus den USA in flottem Tempo im Original lesen zu können.)

Ein bemerkenswertes Thema in dieser Ausgabe: Israel in der phantastischen Literatur. Konkreter: Anhand eines aktuellen Romans des israelischen Schriftstellers Lavie Tidhar – von dem ich bisher zwei ziemlich coole Romane gelesen habe, einmal SF, einmal Steampunk-Phantastik – werden einige Parallelwelt-Romane zu Israel präsentiert. Von vielen davon hörte ich zum ersten Mal.

Klar, mir ist »Die Vereinigung jiddischer Polizisten« von Michael Chabon ein Begriff, in dem erzählt werden, wie jüdische Flüchtlinge aus Europa ausgerechnet in Alaska angesiedelt werden. Aber ich hörte noch nie von der »Madagascar Manifesto«-Trilogie, die vor gut zwanzig Jahren erschienen ist und in der Janet Berliner und George Guthridge den zeitweise ernsthaften Plan, die europäischen Juden nach Madagaskar umzusiedeln, in eine Science-Fiction-Trilogie umgesetzt haben.

Von Lavie Tidhar wiederum gibt es den Roman »Unholy Land«, bei dem der Titel schon einiges andeutet. In seinem Roman verfolgt Tidhar die alte – und damals ernsthaft diskutierte – Idee weiter, die europäischen Juden in das heutige Uganda auszusiedeln. Im dortigen Altneuland spielt ein Teil des Romans, und mir reicht schon die Inhaltsangabe, um sofort weiterlesen zu wollen.

»Locus« ist eine echte Fundgrube. Und es frustriert mich, wie viele von den Romanen, von denen ich in diesem Magazin lese, nie hierzulande veröffentlicht werden. Weil es keine »Markt« gibt oder die Science Fiction hierzulande einfach nicht gut genug verkaufbar ist … (Nicht zum ersten Mal finde ich es ärgerlich, dass mein Englisch nicht gut genug ist, Science-Fiction-Romane aus den USA in flottem Tempo im Original lesen zu können.)

22 August 2019

Als der FO die 150 feierte …

Wenn ich in alten Fanzines blättere, stelle ich fest, wie sehr mir die quirlige Szene aus Fanzines aller Art fehlt, die bis in die späten 90er-Jahre hinein allerlei bunte Blüten trieb. Vor allem, wenn ich die Ausgabe 150 des »Fandom Observer« in die Hand nehme, die im Dezember 2001 veröffentlicht worden ist, wird mir dies bewusst.

Das Heft wurde von Martin Kempf zusammengefasst, einem der zwei Gründer des Fanzines, das über viele Jahre hinweg mit der Zuverlässigkeit eines Uhrwerks einmal im Monat bei mir im Briefkasten landete. Die Ausgabe umfasste 24 Seiten im A4-Format, der Umschlag war in Farbe – was eine absolute Ausnahme war.

Zwei Leute schrieben in diesem Heft über Fanzines: Dirk van den Boom, heute erfolgreicher Science-Fiction-Autor, der in verschiedenen Verlagen veröffentlicht, und ich. Auf fünf Seiten stellen wir aktuelle Publikationen vor, die meisten davon aus den Bereichen Science Fiction und Fantasy. Im Jahr 2001 wurde zwar auch schon der Mangel an neuen Fanzines beklagt, es erschienen aber noch genügend.

Darüber hinaus gab es Fernseh-Tipps, allen Ernstes ein wenig Informationen zu aktuellen Internet-Seiten, eine Buchbesprechung und dergleichen. Vor allem waren hübsche Cartoons enthalten, die mir heute noch ein Lächeln entlocken. So kann ich mich auch noch viele Jahre nach dem Erscheinen an einem älteren Fanzine erfreuen. Schön!

Das Heft wurde von Martin Kempf zusammengefasst, einem der zwei Gründer des Fanzines, das über viele Jahre hinweg mit der Zuverlässigkeit eines Uhrwerks einmal im Monat bei mir im Briefkasten landete. Die Ausgabe umfasste 24 Seiten im A4-Format, der Umschlag war in Farbe – was eine absolute Ausnahme war.

Zwei Leute schrieben in diesem Heft über Fanzines: Dirk van den Boom, heute erfolgreicher Science-Fiction-Autor, der in verschiedenen Verlagen veröffentlicht, und ich. Auf fünf Seiten stellen wir aktuelle Publikationen vor, die meisten davon aus den Bereichen Science Fiction und Fantasy. Im Jahr 2001 wurde zwar auch schon der Mangel an neuen Fanzines beklagt, es erschienen aber noch genügend.

Darüber hinaus gab es Fernseh-Tipps, allen Ernstes ein wenig Informationen zu aktuellen Internet-Seiten, eine Buchbesprechung und dergleichen. Vor allem waren hübsche Cartoons enthalten, die mir heute noch ein Lächeln entlocken. So kann ich mich auch noch viele Jahre nach dem Erscheinen an einem älteren Fanzine erfreuen. Schön!

21 August 2019

In der Marktlücke

Aus der Serie »Ein Bild und seine Geschichte«

Man muss es fairerweise so sagen: Die »Marktlücke« in Karlsruhe ist kein Lokal, das durch seine ausgefallene Küche auffällt. Trotzdem freue ich mich, wenn ich einmal im Jahr – mehr ist es kaum – in der Kneipe sitze oder auf dem Platz direkt vor der Tür, wo bei schönem Wetter viele Tische und Stühle dazu einladen, sich bequem niederzulassen.

Klar, das Bier ist gut, aber da kann man nicht viel falsch machen. Beim Essen setze ich auf Käsespätzle, die schmecken gut, und die Portionen sind sehr ordentlich. Wer gehobene Küche sucht, ist in der »Marktlücke« falsch: Es ist eine eher einfache Küche, die angeboten wird, aber das meine ich nicht negativ. Die Verbindung aus einfachem, aber gut schmeckendem Essen und einigem Bier zieht auf jeden Fall täglich viele Leute in das Lokal.

In den Räumlichkeiten der »Marktlücke« habe ich schon so manche Besprechung gehabt – das Lokal liegt einfach sehr zentral. Wir sprachen über Romane und Hörspiele, Konzepte und Ideen. Allein deshalb schätze ich die »Marktlücke«.

Am meisten aber liebe ich sie für das ungewöhnliche Konzept der Toiletten. Zumindest sehen die Pissoirs im Männer-Klo eher ungewöhnlich aus, und sie bringen wohl Leute dazu, sich mal zu vergreifen. Deshalb mag ich dann auch die Aufkleber, die man darüber gepappt hat – idiotensicher gewissermaßen …

Man muss es fairerweise so sagen: Die »Marktlücke« in Karlsruhe ist kein Lokal, das durch seine ausgefallene Küche auffällt. Trotzdem freue ich mich, wenn ich einmal im Jahr – mehr ist es kaum – in der Kneipe sitze oder auf dem Platz direkt vor der Tür, wo bei schönem Wetter viele Tische und Stühle dazu einladen, sich bequem niederzulassen.

Klar, das Bier ist gut, aber da kann man nicht viel falsch machen. Beim Essen setze ich auf Käsespätzle, die schmecken gut, und die Portionen sind sehr ordentlich. Wer gehobene Küche sucht, ist in der »Marktlücke« falsch: Es ist eine eher einfache Küche, die angeboten wird, aber das meine ich nicht negativ. Die Verbindung aus einfachem, aber gut schmeckendem Essen und einigem Bier zieht auf jeden Fall täglich viele Leute in das Lokal.

In den Räumlichkeiten der »Marktlücke« habe ich schon so manche Besprechung gehabt – das Lokal liegt einfach sehr zentral. Wir sprachen über Romane und Hörspiele, Konzepte und Ideen. Allein deshalb schätze ich die »Marktlücke«.

Am meisten aber liebe ich sie für das ungewöhnliche Konzept der Toiletten. Zumindest sehen die Pissoirs im Männer-Klo eher ungewöhnlich aus, und sie bringen wohl Leute dazu, sich mal zu vergreifen. Deshalb mag ich dann auch die Aufkleber, die man darüber gepappt hat – idiotensicher gewissermaßen …

20 August 2019

Endlich bei den Schlosslichtspielen 2019

In diesem Sommer steckt der Wurm drin: Seit dem 8. August laufen die Schlosslichtspiele in Karlsruhe, und ich hatte es bislang nicht geschafft, die Veranstaltungen zu besuchen. Entweder war ich unterwegs, oder es regnete in Strömen. Nachdem ich am Freitagabend immerhin ein wenig gesehen hatte, ergab sich die Möglichkeit, am Montagabend längere Zeit zum Schloss zu gehen.

Es war ein warmer Abend, wir saßen auf dem Steinboden vor dem Schloss, buchstäblich in der ersten Reihe. Der Boden war warm, ich fand es nicht unbequem. Und wenn ich vorne saß, hatte ich stets das Gefühl, mitten in der Show zu sein. Das genoss ich wie in jedem Jahr.

(Am Montag war nicht so viel los wie am Freitag. Ich war mir trotzdem sicher, dass sich wieder Tausende von Menschen versammelt hatten; zudem gab es einen ständigen Wechsel. Leute kamen, Leute gingen, ein Durcheinander von Sprachen und Stimmen. Sehr nett wieder!)

Wir sahen zuerst »Dazz« vom Playmodes Studio an, das ich schon aus früheren Jahren kannte: eine teilweise sehr flimmerig wirkende Show mit knalligen Bildern in gelben und schwarzen Kontrasten, die zackig über die Fassade des Schlosses sprangen. Durchaus anstrengend, aber sehenswert.

Richtig toll fand ich »Evolution Of Life«, eine neue Show der ungarischen Künstlergruppe Global Illumination. Die Fassade des Schlosses zeigte den Urknall, die Entstehung von Galaxien und der Sonne, die Erde mit ihrer Evolution. Erste Aminosäuren, erste organische Substanzen, die ersten Keime des Lebens – das alles in wunderbaren Bildern, die über die Schlossfassade waberten, bis am Ende die Arche Noah alle Tiere aufnahm und die Fluten die Welt buchstäblich verschlangen.

Sehr abstrakt und musikalisch recht abwechslungsreich war »Walls Of Perception« von Xenorama. Die aus Potsdam stammende Künstlergruppe spielte mit der Fassade des Schlosses, ließ sie auseinanderfliegen, zerhackte sie mit ihren Bildern und fügte die Splitter in grellen Bildern immer wieder neu zusammen. Ziemlich großartig!

Es war ein warmer Abend, wir saßen auf dem Steinboden vor dem Schloss, buchstäblich in der ersten Reihe. Der Boden war warm, ich fand es nicht unbequem. Und wenn ich vorne saß, hatte ich stets das Gefühl, mitten in der Show zu sein. Das genoss ich wie in jedem Jahr.

(Am Montag war nicht so viel los wie am Freitag. Ich war mir trotzdem sicher, dass sich wieder Tausende von Menschen versammelt hatten; zudem gab es einen ständigen Wechsel. Leute kamen, Leute gingen, ein Durcheinander von Sprachen und Stimmen. Sehr nett wieder!)

Wir sahen zuerst »Dazz« vom Playmodes Studio an, das ich schon aus früheren Jahren kannte: eine teilweise sehr flimmerig wirkende Show mit knalligen Bildern in gelben und schwarzen Kontrasten, die zackig über die Fassade des Schlosses sprangen. Durchaus anstrengend, aber sehenswert.

Richtig toll fand ich »Evolution Of Life«, eine neue Show der ungarischen Künstlergruppe Global Illumination. Die Fassade des Schlosses zeigte den Urknall, die Entstehung von Galaxien und der Sonne, die Erde mit ihrer Evolution. Erste Aminosäuren, erste organische Substanzen, die ersten Keime des Lebens – das alles in wunderbaren Bildern, die über die Schlossfassade waberten, bis am Ende die Arche Noah alle Tiere aufnahm und die Fluten die Welt buchstäblich verschlangen.

Sehr abstrakt und musikalisch recht abwechslungsreich war »Walls Of Perception« von Xenorama. Die aus Potsdam stammende Künstlergruppe spielte mit der Fassade des Schlosses, ließ sie auseinanderfliegen, zerhackte sie mit ihren Bildern und fügte die Splitter in grellen Bildern immer wieder neu zusammen. Ziemlich großartig!

Ein Kinderbuch, das zur Phantasie anregt

Ich habe es schon gelegentlich erwähnt: Kinder haben erstaunlich viel Phantasie. Noch erstaunlicher ist, wieviel Mühe manche Erwachsene aufwenden, den Kindern die Phantasie auszutreiben. Umso schöner finde ich, dass es immer wieder Kinderbücher gibt, in denen die Phantasie geradezu zelebriert wird.

Dazu zählt auch das wunderbare Buch von Rocio Bonilla, das den schönen Titel »Der höhste Bücherberg der Welt« trägt. Es erzählt mit wenigen Textzeilen und dafür eindrucksvollen Bildern von einem Jungen namens Lukas. Er glaubt, dass er fliegen müsse, und er wünscht sich Flügel.

Eines Tages aber schenkt ihm seine Mutter ein Buch und sagt ihm, dass er damit doch auch fliegen könne. Der Junge beginnt zu lesen, und jedes gelesene Buch legt er auf einen Stapel, der wächst und wächst und wächst … bis es ein riesiger Bücherberg ist und der Junge erkennt, was seine wahre Bestimmung ist.

Letztlich ist es eine phantastische Vorstellung: ein Junge, der auf einem Bücherberg wohnt, der immer weiter in die Höhe steigt. Die Geschichte ist zauberhaft, die Illustrationen faszinieren. Sie sind kindgerecht, so dass man das Buch jederzeit einem Kind schenken kann, sollten aber auch den erwachsenen Phantastik-Fan ansprechen. Ich fand das Buch großartig und möchte es aus diesem Grund empfehlen.

Erschienen ist das Buch als Hardcover im Jumbo-Verlag. Es ist ein Bilderbuch, durchgehend vierfarbig, dem ein Poster beilegt. Es umfasst 44 Seiten und kostet 15 Euro. Wer möchte, kann’s mit der ISBN 978-3-8337-3913-2 überall im Handel bestellen. (Auf YouTube gibt’s einen hübschen »Blick ins Buch«.)

Dazu zählt auch das wunderbare Buch von Rocio Bonilla, das den schönen Titel »Der höhste Bücherberg der Welt« trägt. Es erzählt mit wenigen Textzeilen und dafür eindrucksvollen Bildern von einem Jungen namens Lukas. Er glaubt, dass er fliegen müsse, und er wünscht sich Flügel.

Eines Tages aber schenkt ihm seine Mutter ein Buch und sagt ihm, dass er damit doch auch fliegen könne. Der Junge beginnt zu lesen, und jedes gelesene Buch legt er auf einen Stapel, der wächst und wächst und wächst … bis es ein riesiger Bücherberg ist und der Junge erkennt, was seine wahre Bestimmung ist.

Letztlich ist es eine phantastische Vorstellung: ein Junge, der auf einem Bücherberg wohnt, der immer weiter in die Höhe steigt. Die Geschichte ist zauberhaft, die Illustrationen faszinieren. Sie sind kindgerecht, so dass man das Buch jederzeit einem Kind schenken kann, sollten aber auch den erwachsenen Phantastik-Fan ansprechen. Ich fand das Buch großartig und möchte es aus diesem Grund empfehlen.

Erschienen ist das Buch als Hardcover im Jumbo-Verlag. Es ist ein Bilderbuch, durchgehend vierfarbig, dem ein Poster beilegt. Es umfasst 44 Seiten und kostet 15 Euro. Wer möchte, kann’s mit der ISBN 978-3-8337-3913-2 überall im Handel bestellen. (Auf YouTube gibt’s einen hübschen »Blick ins Buch«.)

19 August 2019

Wenn ein Thekengast erzählt ...

Eine Veranstaltung, auf die ich mich schon sehr freue: Am 15. September 2019 wird in Karlsruhe endlich »Totengräbers Tagebuch« in einer öffentlichen Veranstaltung vorgestellt. Im Vorfeld gab's einige Diskussionen, weil nicht klar war, die das Ganze ablaufen sollte. Jetzt aber stehen das Programm und die Werbung dafür.

»Ein Thekengast und sein Leben« ist das Motto der Veranstaltung, und das trifft hundertprozentig zu: Volker Langenbein und ich lernten uns letztlich an der Theke im »Fünf« in Karlsruhe kennen. Dort wurde die Idee geboren, ein Buch aus seinen Geschichten zu machen, die er uns immer wieder an der Theke erzählte. Dass es von der ersten Idee bis zum fertigen Buch dann doch sieben Jahre dauerte, lag weniger an Volker als an mir. (Aber das ist ein anderes Thema.)

Es wird keine typische Lesung; deshalb fehlt dieses Wort auch auf der Information. Volker Langenbein wird erzählen, ich sage ebenfalls ein wenig etwas, und ein Moderator steuert alles; es gibt Raum für Diskussionen und Gespräche.

Es wird sicher eine Veranstaltung sein, die ungewöhnlich ist und mit bisherigen Buchveranstaltungen nur wenig zu tun hat. Aber genau das finde ich spannend.

»Ein Thekengast und sein Leben« ist das Motto der Veranstaltung, und das trifft hundertprozentig zu: Volker Langenbein und ich lernten uns letztlich an der Theke im »Fünf« in Karlsruhe kennen. Dort wurde die Idee geboren, ein Buch aus seinen Geschichten zu machen, die er uns immer wieder an der Theke erzählte. Dass es von der ersten Idee bis zum fertigen Buch dann doch sieben Jahre dauerte, lag weniger an Volker als an mir. (Aber das ist ein anderes Thema.)

Es wird keine typische Lesung; deshalb fehlt dieses Wort auch auf der Information. Volker Langenbein wird erzählen, ich sage ebenfalls ein wenig etwas, und ein Moderator steuert alles; es gibt Raum für Diskussionen und Gespräche.

Es wird sicher eine Veranstaltung sein, die ungewöhnlich ist und mit bisherigen Buchveranstaltungen nur wenig zu tun hat. Aber genau das finde ich spannend.

16 August 2019

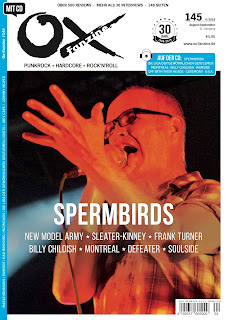

Peter und Laura im aktuellen OX

Seit wie vielen Jahren ich mit meinen Fortsetzungsgeschichten im OX-Fanzine vertreten bin, kann ich schon gar nicht mehr sagen. Irgendwann vor über zwanzig Jahren fing ich damit an. Und ich freue mich immer noch darüber, die jeweils neue Folge in gedruckter Form vor mir zu sehen.

In der aktuellen Ausgabe 145 ist wieder eine Folge von »Der gute Geist des Rock'n'Roll« enthalten. Auf dem Cover ist Lee Hollis von den Spermbirds zu sehen, der mir seit den 80er-Jahren ein Begriff ist. In den 90er-Jahren war er für das Layout des »Zap« verantwortlich, in dem die Anfänge meiner Fortsetzungsromane veröffentlicht wurden. Dass er immer noch auf der Bühne steht und Punk in seiner Weise lebt, ermuntert mich stets.

Die Geschichte, die ich diesmal erzähle, ist nur teilweise »autobiografisch«; immerhin ist die Wohnung, in der sie spielt, identisch mit einer Wohnung, in der ich in den 90er-Jahren wirklich wohnte. Aber die Begegnung mit einer jungen Studentin, die der Ich-Erzähler bei einer Jungle-Party »abgeschleppt« hat, ist völlig frei erfunden. Ich bin sicher, dass trotzdem die meisten Leser davon ausgehen werden, dass es sich um eine wahre Begebenheit handelt …

In der aktuellen Ausgabe 145 ist wieder eine Folge von »Der gute Geist des Rock'n'Roll« enthalten. Auf dem Cover ist Lee Hollis von den Spermbirds zu sehen, der mir seit den 80er-Jahren ein Begriff ist. In den 90er-Jahren war er für das Layout des »Zap« verantwortlich, in dem die Anfänge meiner Fortsetzungsromane veröffentlicht wurden. Dass er immer noch auf der Bühne steht und Punk in seiner Weise lebt, ermuntert mich stets.

Die Geschichte, die ich diesmal erzähle, ist nur teilweise »autobiografisch«; immerhin ist die Wohnung, in der sie spielt, identisch mit einer Wohnung, in der ich in den 90er-Jahren wirklich wohnte. Aber die Begegnung mit einer jungen Studentin, die der Ich-Erzähler bei einer Jungle-Party »abgeschleppt« hat, ist völlig frei erfunden. Ich bin sicher, dass trotzdem die meisten Leser davon ausgehen werden, dass es sich um eine wahre Begebenheit handelt …

15 August 2019

Der Erste Weltkrieg in der Südsee

In Deutschland ist der Erste Weltkrieg von den Schrecken des Zweiten Weltkriegs gewissermaßen übertönt worden. Die Verbrechen der Nationalsozialisten haben die Kriegsgreuel des vorherigen Waffengangs fast verharmlost. Deshalb ist der Erste Weltkrieg hierzulande weder in der Tagespolitik noch in der Literatur irgendwie zentral.

In Frankreich ist das offenbar anders. Ständig erscheinen neue Bücher, Filme oder auch Comics, die sich mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigen. Ein interessantes Beispiel ist der Comic-Zweiteiler »Papeete 1914«, der hierzulande im Splitter-Verlag und unter dem verwirrenden Titel »Tatort Tahiti 1914« erschienen ist. (Okay, kaum ein Mensch hierzulande wüsste mit dem Begriff »Papeete« etwas anzufangen.)

In Frankreich ist das offenbar anders. Ständig erscheinen neue Bücher, Filme oder auch Comics, die sich mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigen. Ein interessantes Beispiel ist der Comic-Zweiteiler »Papeete 1914«, der hierzulande im Splitter-Verlag und unter dem verwirrenden Titel »Tatort Tahiti 1914« erschienen ist. (Okay, kaum ein Mensch hierzulande wüsste mit dem Begriff »Papeete« etwas anzufangen.)

Die Geschichte beginnt auf der so gemütlich wirkenden Südseeinsel Tahiti, erzählt wird aus der Sicht eines Besuchers aus Frankreich. Die französische Oberschicht hat es sich dort bequem eingerichtet und genießt das Leben. Ein Pfarrer scheint das Zentrum der Gemeinde zu sein, die jungen Frauen sind attraktiv und genießen das Leben. Alles ist gut …

Doch dann kommen die Gerüchte aus Europa, die von Schiff zu Schiff getragen werden: Es herrscht Krieg zwischen dem Deutschen Reich und Frankreich. Zuerst wird ein deutsches Handelsschiff aufgebracht, dessen Besatzung noch nichts vom Krieg weiß, dann greifen zwei deutsche Kanonenboote das weitestgehend ungeschützte Tahiti an. Es kommt zu einem Bombardement, in dessen Verlauf ein Teil der Hauptstadt in Schutt und Asche gelegt wird.

»Tatort Tahiti 1914« erzählt in zwei Bänden eine Geschichte, die dem deutschsprachigen Leser so gut wie unbekannt sein dürfte. Die Südsee-Romantik, die auch unsereins mit dem Begriff Tahiti verbindet, wird klar vermittelt, die Zerstörung durch den Krieg wirkt dann wie ein Schock. Dazu kommen ungelöste Morde an jungen Frauen.

Bei seinen Texten stützt sich Didier Quella-Guyot auf klassische Quellen, die im Anschluss an die zwei Comic-Bände genannt werden. Die Geschichte ist unterhaltsam, verzichtet aber auf knallige Action; meist wird eher distanziert erzählt.

Ähnliches gilt für die Grafik. Sébastien Morice hat einen sehr klaren Stil, der mit den pastellartigen Farben, die er benutzt, sehr schön harmonisiert. Er verzichtet aber auf Action-Elemente, Speedlines und andere Dinge, die bei modernen Comics selbstverständlich sind, sondern bleibt eher unterkühlt.

So entsteht ein zweiteiliger Comic-Roman, der einen exotischen Schauplatz mit einer dramatischen Handlung sowie einem zurückhaltenden Stil verbindet: eher ungewöhnlich, aber durchaus lesenswert!

In Frankreich ist das offenbar anders. Ständig erscheinen neue Bücher, Filme oder auch Comics, die sich mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigen. Ein interessantes Beispiel ist der Comic-Zweiteiler »Papeete 1914«, der hierzulande im Splitter-Verlag und unter dem verwirrenden Titel »Tatort Tahiti 1914« erschienen ist. (Okay, kaum ein Mensch hierzulande wüsste mit dem Begriff »Papeete« etwas anzufangen.)

In Frankreich ist das offenbar anders. Ständig erscheinen neue Bücher, Filme oder auch Comics, die sich mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigen. Ein interessantes Beispiel ist der Comic-Zweiteiler »Papeete 1914«, der hierzulande im Splitter-Verlag und unter dem verwirrenden Titel »Tatort Tahiti 1914« erschienen ist. (Okay, kaum ein Mensch hierzulande wüsste mit dem Begriff »Papeete« etwas anzufangen.)Die Geschichte beginnt auf der so gemütlich wirkenden Südseeinsel Tahiti, erzählt wird aus der Sicht eines Besuchers aus Frankreich. Die französische Oberschicht hat es sich dort bequem eingerichtet und genießt das Leben. Ein Pfarrer scheint das Zentrum der Gemeinde zu sein, die jungen Frauen sind attraktiv und genießen das Leben. Alles ist gut …

Doch dann kommen die Gerüchte aus Europa, die von Schiff zu Schiff getragen werden: Es herrscht Krieg zwischen dem Deutschen Reich und Frankreich. Zuerst wird ein deutsches Handelsschiff aufgebracht, dessen Besatzung noch nichts vom Krieg weiß, dann greifen zwei deutsche Kanonenboote das weitestgehend ungeschützte Tahiti an. Es kommt zu einem Bombardement, in dessen Verlauf ein Teil der Hauptstadt in Schutt und Asche gelegt wird.

»Tatort Tahiti 1914« erzählt in zwei Bänden eine Geschichte, die dem deutschsprachigen Leser so gut wie unbekannt sein dürfte. Die Südsee-Romantik, die auch unsereins mit dem Begriff Tahiti verbindet, wird klar vermittelt, die Zerstörung durch den Krieg wirkt dann wie ein Schock. Dazu kommen ungelöste Morde an jungen Frauen.

Bei seinen Texten stützt sich Didier Quella-Guyot auf klassische Quellen, die im Anschluss an die zwei Comic-Bände genannt werden. Die Geschichte ist unterhaltsam, verzichtet aber auf knallige Action; meist wird eher distanziert erzählt.

Ähnliches gilt für die Grafik. Sébastien Morice hat einen sehr klaren Stil, der mit den pastellartigen Farben, die er benutzt, sehr schön harmonisiert. Er verzichtet aber auf Action-Elemente, Speedlines und andere Dinge, die bei modernen Comics selbstverständlich sind, sondern bleibt eher unterkühlt.

So entsteht ein zweiteiliger Comic-Roman, der einen exotischen Schauplatz mit einer dramatischen Handlung sowie einem zurückhaltenden Stil verbindet: eher ungewöhnlich, aber durchaus lesenswert!

Der ENPUNKT nach Afrika

Im Frühjahr 1988 war ich aus Westafrika zurück gekommen, den Kopf voller neuen Ideen und Gedanken. Wohin ich mit meinem Leben wollte, wusste ich noch nicht.

Zwei Dinge regelte ich allerdings recht schnell: Mit meinen Mitstreitern von der edition bogenschütze – so hieß unser Kleinverlag – machte ich mich daran, den Verlag abzuwickeln und die Science-Fiction-Zeitschrift SAGITTARIUS einzustellen. Gleichzeitig entschloss ich mich, mit meinem Egozine ENPUNKT weiterzumachen, ohne zu wissen, in welche Richtung ich das entwickeln wollte.

Die Ausgabe elf, die im Sommer 1988 veröffentlicht wurde, hatte ein wunderbares Titelbild – und ich weiß nicht einmal mehr, von wem es stammt. »UB aus Linz« ist mir heute unbekannt. Das Titelbild spielt darauf an, dass SAGITTARIUS eingestellt wurde, was nicht allen gefallen konnte, und ich finde es immer noch witzig.

Den Inhalt des Fanzines würde ich heute als »unentschlossen« bezeichnen. Es gab die Texte, die in ein Egozine gehören (etwa »allgemeines zur Situation des sogenannten Redaktörs«), Texte mit Punk-Bezug (das einzige Interview, das ich jemals im ENPUNKT brachte, war mit Jacke von LWS; dazu kam ein Konzertbericht), Reisenotizen, ein wenig Politik-Kram und Texte von fremden Autoren – in diesem Fall schrieb Jens Balzer unter dem Titel »Rein in die Ghettos!« über Musik. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt sichtlich nicht, ob ich weiterhin ein Egozine machen oder mein Heft in Richtung Musik-Fanzine entwickeln sollte.

Die Auflage betrug 200 Exemplare. Im Impressum stand, dass sich das Fanzine als ein »vervielfältigter Brief an Freunde & Bekannte« verstand. Und ich wollte dafür drei Dosen Bier, ein Austausch-Fanzine oder eben eineinhalb Mark. Ich bezeichnete das Heft als »Fanzine für Science Fiction, Chaos, Punk & Dosenbier«.) Das behielt ich dann doch einige Jahre bei …

Zwei Dinge regelte ich allerdings recht schnell: Mit meinen Mitstreitern von der edition bogenschütze – so hieß unser Kleinverlag – machte ich mich daran, den Verlag abzuwickeln und die Science-Fiction-Zeitschrift SAGITTARIUS einzustellen. Gleichzeitig entschloss ich mich, mit meinem Egozine ENPUNKT weiterzumachen, ohne zu wissen, in welche Richtung ich das entwickeln wollte.

Die Ausgabe elf, die im Sommer 1988 veröffentlicht wurde, hatte ein wunderbares Titelbild – und ich weiß nicht einmal mehr, von wem es stammt. »UB aus Linz« ist mir heute unbekannt. Das Titelbild spielt darauf an, dass SAGITTARIUS eingestellt wurde, was nicht allen gefallen konnte, und ich finde es immer noch witzig.

Den Inhalt des Fanzines würde ich heute als »unentschlossen« bezeichnen. Es gab die Texte, die in ein Egozine gehören (etwa »allgemeines zur Situation des sogenannten Redaktörs«), Texte mit Punk-Bezug (das einzige Interview, das ich jemals im ENPUNKT brachte, war mit Jacke von LWS; dazu kam ein Konzertbericht), Reisenotizen, ein wenig Politik-Kram und Texte von fremden Autoren – in diesem Fall schrieb Jens Balzer unter dem Titel »Rein in die Ghettos!« über Musik. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt sichtlich nicht, ob ich weiterhin ein Egozine machen oder mein Heft in Richtung Musik-Fanzine entwickeln sollte.

Die Auflage betrug 200 Exemplare. Im Impressum stand, dass sich das Fanzine als ein »vervielfältigter Brief an Freunde & Bekannte« verstand. Und ich wollte dafür drei Dosen Bier, ein Austausch-Fanzine oder eben eineinhalb Mark. Ich bezeichnete das Heft als »Fanzine für Science Fiction, Chaos, Punk & Dosenbier«.) Das behielt ich dann doch einige Jahre bei …

14 August 2019

Vrisak Generacije aus Serbien

Es gibt Platten und Bands, über die weiß ich so gut wie gar nichts. Die serbische Punkrock-Kapelle Vrisak Generacije gehört dazu. Wobei man bei den Herren schon sagen müsste, sie seien Jugoslawen: Gegründet wurde die Band nämlich bereits 1983, und damals war der Mehrvölkerstaat noch nicht zerfallen, sondern wurde einigermaßen zusammengehalten.

Ihre Platte mit dem schönen Titel »Feel so good to forget some things, but ...« wurde 2002 veröffentlicht, hierzulande von Impact Records. Ich fand die CD damals ganz gut, hörte sie mir einige Male an und steckte sie dann in einen Stapel, aus dem ich sie erst viele Jahre später wieder herausfischte.

Und jetzt? Der Sound der Band klingt schwerstens nach 1983, das passt – sie klingt wie der Punk, der damals von der Insel kam, und wer Vergleiche sucht, ziehe die Schubladen Exploited und G.B.H.; damit kann man an dieser Stelle nichts falsch machen. Originell ist das nicht, aber das stört auch nicht.

Der Sänger röhrt und grölt, dass es eine wahre Freude ist. Das macht er gut, weil es sowohl kompakt als auch räudig klingt. Dazu sägt die Gitarre die Stücke zu Kleinholz, gelegentlich lassen die Musiker auch spüren, dass sie ebensogut Hardrock spielen könnten. Alles in allem rotzt das ziemlich gut.

Textlich lässt sich leider nicht viel sagen; die serbischen Texte verstehe ich nicht, und auf den Luxus einer Übersetzung wurde verzichtet. Wenn es englisch wird, klingt es klassisch; bei »Fuck off and die« könnte der Text von jeder anderen Band aus den frühen 80er-Jahren stammen. Seien wir fair: Für Freunde des fröhlichen Irokesen-Pogos ist das schon was, haben und kennen muss man die Platte echt nicht.

Ihre Platte mit dem schönen Titel »Feel so good to forget some things, but ...« wurde 2002 veröffentlicht, hierzulande von Impact Records. Ich fand die CD damals ganz gut, hörte sie mir einige Male an und steckte sie dann in einen Stapel, aus dem ich sie erst viele Jahre später wieder herausfischte.

Und jetzt? Der Sound der Band klingt schwerstens nach 1983, das passt – sie klingt wie der Punk, der damals von der Insel kam, und wer Vergleiche sucht, ziehe die Schubladen Exploited und G.B.H.; damit kann man an dieser Stelle nichts falsch machen. Originell ist das nicht, aber das stört auch nicht.

Der Sänger röhrt und grölt, dass es eine wahre Freude ist. Das macht er gut, weil es sowohl kompakt als auch räudig klingt. Dazu sägt die Gitarre die Stücke zu Kleinholz, gelegentlich lassen die Musiker auch spüren, dass sie ebensogut Hardrock spielen könnten. Alles in allem rotzt das ziemlich gut.

Textlich lässt sich leider nicht viel sagen; die serbischen Texte verstehe ich nicht, und auf den Luxus einer Übersetzung wurde verzichtet. Wenn es englisch wird, klingt es klassisch; bei »Fuck off and die« könnte der Text von jeder anderen Band aus den frühen 80er-Jahren stammen. Seien wir fair: Für Freunde des fröhlichen Irokesen-Pogos ist das schon was, haben und kennen muss man die Platte echt nicht.

Zwei coole Heldinnen in amüsantem Krimi

Ich habe mich an einem sogenannten Frauen-Krimi versucht und mich dabei gut unterhalten. Das liegt sicher daran, dass die beiden Hauptfiguren witzig gezeichnet sind und dadurch geschlechtsübergreifend funktionieren. (Das liegt schon eine Weile zurück. Ich will diese Rezension trotzdem endlich mal veröffentlichen ...)

Die Autorin spannt eine harmlose Krankenschwester, die eigentlich ständig pleite ist, mit einer schrägen Künstlerfreundin zusammen, die theoretisch Geld hat, praktisch aber auch keines mehr besitzt – und die beiden jungen Frauen werden in einen Mordfall verwickelt, eine von ihnen ist natürlich gleich die Hauptverdächtige, und so müssen die beiden versuchen, einen Mörder zu finden.

Die Autorin spannt eine harmlose Krankenschwester, die eigentlich ständig pleite ist, mit einer schrägen Künstlerfreundin zusammen, die theoretisch Geld hat, praktisch aber auch keines mehr besitzt – und die beiden jungen Frauen werden in einen Mordfall verwickelt, eine von ihnen ist natürlich gleich die Hauptverdächtige, und so müssen die beiden versuchen, einen Mörder zu finden.

Dass die Geschichte in London spielt, dass viele Szenen auf romantischen Hausbooten spielen und die Polizei selbstverständlich völlig borniert wirkt, passt zum Geschehen. Da stört es dann auch nicht, wenn am Anfang eine Nebenfigur namens Miles M. Munster eingeführt wird, die später dann Miles M. Myers heißt. (So etwas kann Autorinnen und Autoren passieren, und so etwas rutscht eben auch durchs Lektorat.)

Der Krimi trägt den hübschen Titel »London Calling« – eine nette Anspielung auf die geniale Platte von The Clash – und wurde von Anja Marschall geschrieben. Die Autorin schuf einen sehr netten Roman mit hübschen London-Details, der einen richtig neugierig auf die britische Hauptstadt macht.

Klar: Das ist kein beinharter Kriminalroman, keiner von der Sorte, bei denen man gespannt mitzuraten versucht oder bei denen einem die fiesen Bösewichte geradezu Angst einjagen. Die beiden Heldinnen stolpern durch das Geschehen, man folgt ihnen mit amüsiertem Blick und ist immer froh, wenn sie ihre Probleme irgendwie umschiffen.

Anja Marschall schildert ihre Figuren mit viel Blick aufs Detail; sie sind liebevoll überzogen, was nicht nur der angepeilten Zielgruppe gefallen dürfte. Stilistisch wird man nicht überfordert, die Sprache ist locker und luftig, was ich hier positiv meine.

Wer eine lockere Krimi-Unterhaltung sucht, ist bei »London Calling« sicher richtig. Mir hat die Lektüre echt Spaß gemacht, auch wenn ich sonst kein Fan von humorvollen Krimis bin. Aber wer die entsprechenden Romane kennt und mag, die in deutschen Landen spielen, hat sicher an dem kunterbunten Abenteuer von Kate und Luna – so heißen die zwei Hauptfiguren nämlich – ebenfalls eine große Freude.

Erschienen ist der Roman im Dryas-Verlag; es gibt ihn als E-Book und als Taschenbuch. Auf ihrer Internet-Seite informiert die Autorin über ihre Schriftstellerei und weitere Pläne.

Die Autorin spannt eine harmlose Krankenschwester, die eigentlich ständig pleite ist, mit einer schrägen Künstlerfreundin zusammen, die theoretisch Geld hat, praktisch aber auch keines mehr besitzt – und die beiden jungen Frauen werden in einen Mordfall verwickelt, eine von ihnen ist natürlich gleich die Hauptverdächtige, und so müssen die beiden versuchen, einen Mörder zu finden.

Die Autorin spannt eine harmlose Krankenschwester, die eigentlich ständig pleite ist, mit einer schrägen Künstlerfreundin zusammen, die theoretisch Geld hat, praktisch aber auch keines mehr besitzt – und die beiden jungen Frauen werden in einen Mordfall verwickelt, eine von ihnen ist natürlich gleich die Hauptverdächtige, und so müssen die beiden versuchen, einen Mörder zu finden.Dass die Geschichte in London spielt, dass viele Szenen auf romantischen Hausbooten spielen und die Polizei selbstverständlich völlig borniert wirkt, passt zum Geschehen. Da stört es dann auch nicht, wenn am Anfang eine Nebenfigur namens Miles M. Munster eingeführt wird, die später dann Miles M. Myers heißt. (So etwas kann Autorinnen und Autoren passieren, und so etwas rutscht eben auch durchs Lektorat.)

Der Krimi trägt den hübschen Titel »London Calling« – eine nette Anspielung auf die geniale Platte von The Clash – und wurde von Anja Marschall geschrieben. Die Autorin schuf einen sehr netten Roman mit hübschen London-Details, der einen richtig neugierig auf die britische Hauptstadt macht.

Klar: Das ist kein beinharter Kriminalroman, keiner von der Sorte, bei denen man gespannt mitzuraten versucht oder bei denen einem die fiesen Bösewichte geradezu Angst einjagen. Die beiden Heldinnen stolpern durch das Geschehen, man folgt ihnen mit amüsiertem Blick und ist immer froh, wenn sie ihre Probleme irgendwie umschiffen.

Anja Marschall schildert ihre Figuren mit viel Blick aufs Detail; sie sind liebevoll überzogen, was nicht nur der angepeilten Zielgruppe gefallen dürfte. Stilistisch wird man nicht überfordert, die Sprache ist locker und luftig, was ich hier positiv meine.

Wer eine lockere Krimi-Unterhaltung sucht, ist bei »London Calling« sicher richtig. Mir hat die Lektüre echt Spaß gemacht, auch wenn ich sonst kein Fan von humorvollen Krimis bin. Aber wer die entsprechenden Romane kennt und mag, die in deutschen Landen spielen, hat sicher an dem kunterbunten Abenteuer von Kate und Luna – so heißen die zwei Hauptfiguren nämlich – ebenfalls eine große Freude.

Erschienen ist der Roman im Dryas-Verlag; es gibt ihn als E-Book und als Taschenbuch. Auf ihrer Internet-Seite informiert die Autorin über ihre Schriftstellerei und weitere Pläne.

13 August 2019

Dieter von Reeken macht weiter

Zu den positiven Nachrichten, die ich in diesen Tagen mitbekommen habe, zählt diese: Dieter von Reeken gibt seinen Verlag nicht, wie eigentlich geplant, zum Ende 2019 auf, sondern macht weiter. Darüber informierte er in seinem »Info-Brief für August 2019«. Allerdings verändert er sein Verlagsprogramm in einigen entscheidenden Punkten.

So möchte Dieter von Reeken künftig keine Romane und Erzählungen mehr veröffentlichen, sondern vor allem Sekundärliteratur. Der aktuelle Buchbestand wird ausverkauft.

In dem Verlag erschienen unter anderem klassische phantastische Romane von deutschsprachigen Autoren wie Albert Daiber, Carl Grunert oder Lazar Freiherr von Hellenbach, die mir häufig nicht viel sagten. Ebenso wurde eine wunderbare Gesamtausgabe des Werks von Kurd Laßwitz veröffentlicht, die ich fast komplett gekauft habe. Insgesamt finde ich es toll, dass sich jemand die Mühe macht, Romane neu herauszubringen, die vor dem Ersten Weltkrieg entstanden sind.

Spannend sind auch die Sachbücher. Ich habe alles von Rainer Eisfeld und Heinz J. Galle daheim stehen, wenngleich noch nicht komplett gelesen. Es gibt Biografien und Artikelsammlungen, spannende Hintergründe zur Science Fiction und Biografien. So sind in den Sammelbänden von Franz Rottensteiner viele Rezensionen des Science-Fiction-Experten zusammengefasst.

Ich finde es stark, dass Dieter von Reeken weitermacht, wenngleich eher mit eingeschränktem Programm. Und ich wünsche mir, dass noch einige Leute mehr auf diesen ungewöhnlichen Verlag aufmerksam werden!

So möchte Dieter von Reeken künftig keine Romane und Erzählungen mehr veröffentlichen, sondern vor allem Sekundärliteratur. Der aktuelle Buchbestand wird ausverkauft.

In dem Verlag erschienen unter anderem klassische phantastische Romane von deutschsprachigen Autoren wie Albert Daiber, Carl Grunert oder Lazar Freiherr von Hellenbach, die mir häufig nicht viel sagten. Ebenso wurde eine wunderbare Gesamtausgabe des Werks von Kurd Laßwitz veröffentlicht, die ich fast komplett gekauft habe. Insgesamt finde ich es toll, dass sich jemand die Mühe macht, Romane neu herauszubringen, die vor dem Ersten Weltkrieg entstanden sind.

Spannend sind auch die Sachbücher. Ich habe alles von Rainer Eisfeld und Heinz J. Galle daheim stehen, wenngleich noch nicht komplett gelesen. Es gibt Biografien und Artikelsammlungen, spannende Hintergründe zur Science Fiction und Biografien. So sind in den Sammelbänden von Franz Rottensteiner viele Rezensionen des Science-Fiction-Experten zusammengefasst.

Ich finde es stark, dass Dieter von Reeken weitermacht, wenngleich eher mit eingeschränktem Programm. Und ich wünsche mir, dass noch einige Leute mehr auf diesen ungewöhnlichen Verlag aufmerksam werden!

12 August 2019

Die schreienden Pfauen von Rhodos

Einer der schönen Ausflüge, die wir auf Rhodos unternahmen, führte auf den Berg Filerimos (oder wie immer er genau heißt). Dort gibt es allerlei zu entdecken, am spannendsten waren aber tatsächlich die Tiere, die man dort überall sieht. Doch erst mal der Reihe nach …

Auf dem Berg befindet sich eine alte Klosteranlage, von der nur einige Teile erhalten sind. Man kann sich die Räume anschauen, die heute ein kleines Museum bilden; man kann ein wenig durch die Anlage spazieren und die ausgegrabenen Teile bewundern. Aber vor allem kann man von dem Berg aus direkt hinunter auf die Stadt Rhodos blicken, was sehr schön ist – ein wunderbarer Ausblick, den viele Touristen für Selfies nutzten.

Geht man vom Kloster weg, kommt man über eine Allee – ein Kreuzweg also –, die zu einem riesigen Kreuz führt. Das wurde von den Italienern errichtet, als diese die Herren auf Rhodos waren. Von dort aus hat man einen schönen Blick auf das Tal dahinter, so dass man große Teile der Insel überblicken kann.

Das Schönste aber sind die Tiere: Es wimmelt von Pfauen auf diesem Berg. Sie spazieren überall herum, sie kreischen und schreien, und sie schlagen ihr Rad. Kleine Pfauen sind – wie alle kleinen Tiere – unfassbar »goldig« und entlocken jedem Besucher spitze Schreie der Begeisterung. Die Tiere sind zahm, sie lassen die Besucher sehr nahe an sich heran.

Und würde man mich heute fragen, ob sich das Kreuz oder das Kloster eher lohnen, würde ich sagen: Fahrt auf diesen Berg, schaut euch die Pfauen an, amüsiert euch über sie, aber ärgert euch nicht, dass es überall nach ihrer Kacke stinkt.

Auf dem Berg befindet sich eine alte Klosteranlage, von der nur einige Teile erhalten sind. Man kann sich die Räume anschauen, die heute ein kleines Museum bilden; man kann ein wenig durch die Anlage spazieren und die ausgegrabenen Teile bewundern. Aber vor allem kann man von dem Berg aus direkt hinunter auf die Stadt Rhodos blicken, was sehr schön ist – ein wunderbarer Ausblick, den viele Touristen für Selfies nutzten.

Geht man vom Kloster weg, kommt man über eine Allee – ein Kreuzweg also –, die zu einem riesigen Kreuz führt. Das wurde von den Italienern errichtet, als diese die Herren auf Rhodos waren. Von dort aus hat man einen schönen Blick auf das Tal dahinter, so dass man große Teile der Insel überblicken kann.

Das Schönste aber sind die Tiere: Es wimmelt von Pfauen auf diesem Berg. Sie spazieren überall herum, sie kreischen und schreien, und sie schlagen ihr Rad. Kleine Pfauen sind – wie alle kleinen Tiere – unfassbar »goldig« und entlocken jedem Besucher spitze Schreie der Begeisterung. Die Tiere sind zahm, sie lassen die Besucher sehr nahe an sich heran.

Und würde man mich heute fragen, ob sich das Kreuz oder das Kloster eher lohnen, würde ich sagen: Fahrt auf diesen Berg, schaut euch die Pfauen an, amüsiert euch über sie, aber ärgert euch nicht, dass es überall nach ihrer Kacke stinkt.

09 August 2019

Eichhörnchen im Einsatz

Ich komme mit dem Rad von einer kleinen Tour durch den Hardtwald zurück, bin ein wenig außer Atem und völlig verschwitzt. Da die Gartentür verschlossen ist, fahre ich langsamer, weil ich vom Sattel steigen, mein Rad schieben und dann die Tür öffnen möchte. Wie ich das meistens mache.

Da sehe ich es: An dem Baum, vor dem der Zaun verläuft, sitzt ein Eichhörnchen. In den Pfoten hält es eine Kastanie, an der es eifrig knabbert. Ich verharre im Schritt, das Eichhörnchen sieht mich an, dann futtert es weiter. Als ich mich ein wenig bewege, nimmt es in Windeseile die Kastanie irgendwie zwischen die Zähne und flitzt den Baum hoch.

Von einem Ast aus sieht es auf mich herunter. Ich blicke zurück, einige Zeit sehen wir uns an. Dann verschwindet das Tier hinter dem Ast, und ich schiebe mein Rad weiter.

Als ich es abschließen möchte, hüpft auf einmal ein anderes Eichhörnchen auf mich zu. Ich bleibe erneut stehen, als sei ich vom Blitz getroffen. Das Tier hat offenbar zwei kleine Kastanien im Mund; rechts und links vom Kopf ragen die grünen Kugeln hervor. Es ignoriert mich und rennt an mir vorbei.

Dann flitzt es durch den Hof und hinaus auf die Straße, hält dort kurz inne und hüpft dann über die Straße, verschwindet in einem anderen Hof und springt nach kurzer Pause in die dortigen Grünanlagen. Andächtig sehe ich dem Tier nach, bis es verschwunden ist.

In solchen Momenten komme ich mir nicht vor wie in einer Stadt mit über 300.000 Einwohnern, sondern wie in einem Dorf. Und den Eichhörnchen in unserem Hof könnte ich ohnehin stundenlang zuschauen …

Da sehe ich es: An dem Baum, vor dem der Zaun verläuft, sitzt ein Eichhörnchen. In den Pfoten hält es eine Kastanie, an der es eifrig knabbert. Ich verharre im Schritt, das Eichhörnchen sieht mich an, dann futtert es weiter. Als ich mich ein wenig bewege, nimmt es in Windeseile die Kastanie irgendwie zwischen die Zähne und flitzt den Baum hoch.

Von einem Ast aus sieht es auf mich herunter. Ich blicke zurück, einige Zeit sehen wir uns an. Dann verschwindet das Tier hinter dem Ast, und ich schiebe mein Rad weiter.

Als ich es abschließen möchte, hüpft auf einmal ein anderes Eichhörnchen auf mich zu. Ich bleibe erneut stehen, als sei ich vom Blitz getroffen. Das Tier hat offenbar zwei kleine Kastanien im Mund; rechts und links vom Kopf ragen die grünen Kugeln hervor. Es ignoriert mich und rennt an mir vorbei.

Dann flitzt es durch den Hof und hinaus auf die Straße, hält dort kurz inne und hüpft dann über die Straße, verschwindet in einem anderen Hof und springt nach kurzer Pause in die dortigen Grünanlagen. Andächtig sehe ich dem Tier nach, bis es verschwunden ist.

In solchen Momenten komme ich mir nicht vor wie in einer Stadt mit über 300.000 Einwohnern, sondern wie in einem Dorf. Und den Eichhörnchen in unserem Hof könnte ich ohnehin stundenlang zuschauen …

08 August 2019

Ich als Pogo-Anarchist

Leider erinnere ich mich nicht mehr genau, wann ich meinen Mitgliedsausweis der Anarchistischen Pogo-Partei Deutschlands – kurz APPD – erhielt. Es war in den 90er-Jahren, weil ich erst an der zweiten Gründung der Partei teilnahm und in den frühen 80er-Jahren in Sachen Punk viel zu unbeleckt war.

Also gehe ich davon aus, dass mir dieser Ausweis entweder 1995 oder 1996 ausgestellt wurde. Er geriet ein wenig in Vergessenheit, weil mir die APPD irgendwann ziemlich auf die Nerven ging.

Also gehe ich davon aus, dass mir dieser Ausweis entweder 1995 oder 1996 ausgestellt wurde. Er geriet ein wenig in Vergessenheit, weil mir die APPD irgendwann ziemlich auf die Nerven ging.

Dabei war ich gern dabei, vor allem am Anfang. Bei der Parteigründung im Zoo in Frankfurt lachte ich Tränen; die Zeremonie in der Paulskirche zählt zu den eindrucksvollsten Ereignissen der 90er-Jahre, und über diesen ganzen Tag könnte man eine lange Geschichte schreiben. Auch der eine oder andere »Aufmarsch« der Partei, die Busfahrt von Mannheim nach Hamburg und viele andere Ereignisse haben sich unauslöschlich in mein Gedächtnis gebrannt.

Ich fand viele Inhalte der Partei in ihrer übertriebenen Art völlig nachvollziehbar. Das Credo »Arbeit ist scheiße« angesichts der Tatsache, dass die meisten Menschen ihre Arbeit hassen, leuchtet mir nach wie vor ein, ebenso die Parole, man möge »das deutsche Volk« so schnell wie möglich »zurück verdummen«. In diesem Punkt sind ja viele Ziele der Partei ohne die APPD verwirklicht worden.

Deshalb freute ich mich, als ich damals den Mitgliedsausweis erhielt, und ich trug ihn stolz mit mir, zwischen Führerschein und Personalausweis. Bei Polizeikontrollen erregte er durchaus Interesse, ich zeigte ihn auch gern im Bekanntenkreis.

Als die APPD aber in sich zerfiel, weil manche Leute die »Politik« in der Partei zu ernst nahmen, verlor ich das Interesse. Auch mit Begriffen wie »Fick Heil!«, die gewissermaßen Mode wurden, hatte ich meine Probleme.

Seit den 90er-Jahren war ich auf keiner Veranstaltung mehr, ob das nun die Pogo-Partei oder die eigentliche APPD oder sonst etwas ist. Aber den Ausweis behielt ich – weil ich die Partei und ihre Aktionen über Jahre hinweg schätzte.

Also gehe ich davon aus, dass mir dieser Ausweis entweder 1995 oder 1996 ausgestellt wurde. Er geriet ein wenig in Vergessenheit, weil mir die APPD irgendwann ziemlich auf die Nerven ging.

Also gehe ich davon aus, dass mir dieser Ausweis entweder 1995 oder 1996 ausgestellt wurde. Er geriet ein wenig in Vergessenheit, weil mir die APPD irgendwann ziemlich auf die Nerven ging.Dabei war ich gern dabei, vor allem am Anfang. Bei der Parteigründung im Zoo in Frankfurt lachte ich Tränen; die Zeremonie in der Paulskirche zählt zu den eindrucksvollsten Ereignissen der 90er-Jahre, und über diesen ganzen Tag könnte man eine lange Geschichte schreiben. Auch der eine oder andere »Aufmarsch« der Partei, die Busfahrt von Mannheim nach Hamburg und viele andere Ereignisse haben sich unauslöschlich in mein Gedächtnis gebrannt.

Ich fand viele Inhalte der Partei in ihrer übertriebenen Art völlig nachvollziehbar. Das Credo »Arbeit ist scheiße« angesichts der Tatsache, dass die meisten Menschen ihre Arbeit hassen, leuchtet mir nach wie vor ein, ebenso die Parole, man möge »das deutsche Volk« so schnell wie möglich »zurück verdummen«. In diesem Punkt sind ja viele Ziele der Partei ohne die APPD verwirklicht worden.

Deshalb freute ich mich, als ich damals den Mitgliedsausweis erhielt, und ich trug ihn stolz mit mir, zwischen Führerschein und Personalausweis. Bei Polizeikontrollen erregte er durchaus Interesse, ich zeigte ihn auch gern im Bekanntenkreis.

Als die APPD aber in sich zerfiel, weil manche Leute die »Politik« in der Partei zu ernst nahmen, verlor ich das Interesse. Auch mit Begriffen wie »Fick Heil!«, die gewissermaßen Mode wurden, hatte ich meine Probleme.

Seit den 90er-Jahren war ich auf keiner Veranstaltung mehr, ob das nun die Pogo-Partei oder die eigentliche APPD oder sonst etwas ist. Aber den Ausweis behielt ich – weil ich die Partei und ihre Aktionen über Jahre hinweg schätzte.

07 August 2019

Einmal Utrecht, einmal Köln

Ich mag Split-EPs von Punk-Bands: Im Idealfall packt jede Band ihre zwei besten Stücke auf je eine Seite der kleinen Platte, kann somit zeigen, was sie kann oder was nicht. Für den Käufer ist das optimal, man kann eigentlich nichts falsch machen. So ging's mir mit der Split-Platte der Band Auweia! aus Köln und Placebotox aus Utrecht in Holland.

Seien wir ehrlich: Auweia! macht das, was man seit den frühen 80er-Jahren aus deutschen Landen kennt. Es ist schnell und absichtlich rüpelig gespielter Deutschpunk mit rotziger Haltung und wütenden Texten. Da bleibt kein Raum für feinsinniges Gitarrenspiel oder sauber artikulierte Texte, da wird gerotzt – konsequent und gelungen.

Melodischer und trotzdem sehr knallig präsentieren sich die Holländer. Placebotox wildern ebenfalls musikalisch in den 80er-Jahren, schenken sich aber selbst einen Schuss Melodie ein. Die zwei Stücke sind abwechslungsreich, leisten sich auch mal einen Break zwischendurch und können von mir auch zehnmal hintereinander angehört werden, ohne dass sie langweilig sind.

Verantwortlich für die Split-EP, deren Aufnahmen man sicher auch im Internet finden kann, sind diverse Labels. Eine echte Gemeinschaftsproduktion also – und das in jeglicher Hinsicht.

Seien wir ehrlich: Auweia! macht das, was man seit den frühen 80er-Jahren aus deutschen Landen kennt. Es ist schnell und absichtlich rüpelig gespielter Deutschpunk mit rotziger Haltung und wütenden Texten. Da bleibt kein Raum für feinsinniges Gitarrenspiel oder sauber artikulierte Texte, da wird gerotzt – konsequent und gelungen.

Melodischer und trotzdem sehr knallig präsentieren sich die Holländer. Placebotox wildern ebenfalls musikalisch in den 80er-Jahren, schenken sich aber selbst einen Schuss Melodie ein. Die zwei Stücke sind abwechslungsreich, leisten sich auch mal einen Break zwischendurch und können von mir auch zehnmal hintereinander angehört werden, ohne dass sie langweilig sind.

Verantwortlich für die Split-EP, deren Aufnahmen man sicher auch im Internet finden kann, sind diverse Labels. Eine echte Gemeinschaftsproduktion also – und das in jeglicher Hinsicht.

06 August 2019

Der Totengräber bei Amazonien

Dass »Totengräbers Tagebuch« im Juni erschienen ist, habe ich schon gelegentlich erwähnt. Das Projekt, an dem Volker Langenbein und ich über mehrere Jahre gearbeitet haben – immer mal wieder, nicht ununterbrochen –, liegt als schöner Hardcover-Band im einen oder anderen Buchladen, kann vor allem als gedrucktes Buch und als E-Book überall bestellt werden. Was mich dabei besonders freut: Es gibt immer wieder schöne Rezensionen zu dem Buch.

Der größte Buchhändler der Welt nennt sich bekanntlich Amazon. Dort haben mittlerweile einige Kunden ihre Eindrücke zu unserem gemeinsamen Projekt eingestellt. Das las ich alles mit viel Interesse; einige schöne Aussagen möchte ich an dieser Stelle zitieren.

Eine Kundin namens Gisela Wörsdörfer findet es anfangs »etwas schwer in den Slang rein zu kommen«, ist dann aber »gefangen« und von den Erzählungen »beeindruckt«. Ein Kunde namens »Drunken Cherry« findet die Rusty-Geschichten gut, er habe »wirklich was gelernt« während der Lektüre. Leider ist er mit meiner Arbeit nicht sehr zufrieden; seiner Ansicht nach habe ich den »Job leider nicht gut erledigt«.

Eine Kundin namens Kathrin Schroeder wiederum findet das Buch gut; sie liebt vor allem den »Insiderblick eines Außenseiters, der nichts kennt, nichts voraussetzt und sich gleichzeitig für nichts zu schade ist«. »mellidiezahnfee« hat sich über das »Buch völlig außerhalb meiner Komfortzone« auch gefreut. Sie findet die Sprache anfangs »gewöhnungsbedürftig«, mag es dann doch.

Alles in allem gibt es eine Reihe von Aussagen und Kritiken zu dem Buch, in das Volker Langenbein und ich viel Arbeit und Lebenszeit gesteckt haben. Ich bin froh über all diese Aussagen, auch und gerade, wenn sie kritisch sind.

Der größte Buchhändler der Welt nennt sich bekanntlich Amazon. Dort haben mittlerweile einige Kunden ihre Eindrücke zu unserem gemeinsamen Projekt eingestellt. Das las ich alles mit viel Interesse; einige schöne Aussagen möchte ich an dieser Stelle zitieren.

Eine Kundin namens Gisela Wörsdörfer findet es anfangs »etwas schwer in den Slang rein zu kommen«, ist dann aber »gefangen« und von den Erzählungen »beeindruckt«. Ein Kunde namens »Drunken Cherry« findet die Rusty-Geschichten gut, er habe »wirklich was gelernt« während der Lektüre. Leider ist er mit meiner Arbeit nicht sehr zufrieden; seiner Ansicht nach habe ich den »Job leider nicht gut erledigt«.

Eine Kundin namens Kathrin Schroeder wiederum findet das Buch gut; sie liebt vor allem den »Insiderblick eines Außenseiters, der nichts kennt, nichts voraussetzt und sich gleichzeitig für nichts zu schade ist«. »mellidiezahnfee« hat sich über das »Buch völlig außerhalb meiner Komfortzone« auch gefreut. Sie findet die Sprache anfangs »gewöhnungsbedürftig«, mag es dann doch.

Alles in allem gibt es eine Reihe von Aussagen und Kritiken zu dem Buch, in das Volker Langenbein und ich viel Arbeit und Lebenszeit gesteckt haben. Ich bin froh über all diese Aussagen, auch und gerade, wenn sie kritisch sind.

05 August 2019

The Toten Crackhuren im Kofferraum und ihre Bitchlifecrisis

Allein wegen ihres Namens war mir die Band schon aufgefallen: The Toten Crackhuren im Kofferraum stammen aus Berlin und machen – im weitesten Sinne – Elektropunk oder sagen wir es lieber so, sie machen elektronische Musik, zu der sie mal sanft, mal laut singen und schreien. Ich hatte von der Band bisher nur den Namen mitbekommen, hörte mir jetzt endlich mal die Platte mit dem coolen Titel »Bitchlifecrisis« an.

Die Platte lässt mich mit einem zwiespältigen Eindruck zurück. Manchmal fand ich sie richtig klasse, dann wieder war mir das Ganze einfach zu albern; vielleicht bin ich für die manchmal kieksigen Stimmen und die schlichte Technomucke einfach zu alt. Zumindest bei einigen Stücken fühlte ich mich völlig falsch, andere hingegen gingen mir gut ins Ohr.

Rein textlich ist die Band manchmal sehr punkig, was mir gefällt. In »Jobcenterfotzen« wird über die Behandlung von Arbeitslosen und Arbeitssuchenden in diversen Ämtern geschimpft, in »Rumlaufen Stress machen« geht's um punkige Aggression, die auch mal sinnlos sein darf: »Wir pissen an deine Hunde und hauen deine Oma«, kann man jetzt blutig ernst nehmen oder auch als satirische Aussage zu sinnlosen Wochenend-Ausflügen.

Die Band, die sich auch TCHIT abkürzen lässt, polarisiert bewusst, sowohl innerhalb der Punk- als auch der Elektro-Szene. Das kann man jetzt albern finden oder cool. Die Platte ist auf jeden Fall knallig und in ihren konsequenten Aussagen oft »punkiger« als manche »Deutschpunk-Rebellion« der vergangenen Jahrzehnte.

Die Platte lässt mich mit einem zwiespältigen Eindruck zurück. Manchmal fand ich sie richtig klasse, dann wieder war mir das Ganze einfach zu albern; vielleicht bin ich für die manchmal kieksigen Stimmen und die schlichte Technomucke einfach zu alt. Zumindest bei einigen Stücken fühlte ich mich völlig falsch, andere hingegen gingen mir gut ins Ohr.

Rein textlich ist die Band manchmal sehr punkig, was mir gefällt. In »Jobcenterfotzen« wird über die Behandlung von Arbeitslosen und Arbeitssuchenden in diversen Ämtern geschimpft, in »Rumlaufen Stress machen« geht's um punkige Aggression, die auch mal sinnlos sein darf: »Wir pissen an deine Hunde und hauen deine Oma«, kann man jetzt blutig ernst nehmen oder auch als satirische Aussage zu sinnlosen Wochenend-Ausflügen.

Die Band, die sich auch TCHIT abkürzen lässt, polarisiert bewusst, sowohl innerhalb der Punk- als auch der Elektro-Szene. Das kann man jetzt albern finden oder cool. Die Platte ist auf jeden Fall knallig und in ihren konsequenten Aussagen oft »punkiger« als manche »Deutschpunk-Rebellion« der vergangenen Jahrzehnte.

Asterix in Italien – ein guter Comic

Um gleich mal mit der Tür ins Haus zu fallen: Es hilft wenig, die »gute alte Zeit« heranzuziehen, um heutige Comics zu beurteilen. Aber selbst wenn man das täte, bleibt als Ergebnis, dass »Asterix in Italien« ein gelungenes Werk ist. Es handelt sich um den dritten »Asterix«-Band, den der Texter Jean-Yves Ferri und der Zeichner Didier Conrad erarbeitet haben, und ich bin der Ansicht, dass man sie für das Ergebnis loben muss.

Ich hatte mir den Comic-Band gekauft, kurz nachdem er veröffentlicht worden war, und ihn dann gleich gelesen, auf einem Ruck gewissermaßen. Mittlerweile habe ich ihn noch einmal gelesen, gründlicher und genauer und stärker auf die Bilder achtend. Das kann man tun, ohne sich zu ärgern, und man kann dabei viele neue Dinge entdecken.

Zur Geschichte: Durch Italien soll ein Wagenrennen veranstaltet werden, weil ein Senator davon ablenken möchte, wie sehr er Gelder veruntreut hat. Da alle möglichen Völker ihre Sportler zu diesem Rennen schicken, möchten auch die Gallier nicht fehlen: Obelix tritt an, Asterix begleitet seinen Freund eigentlich nur. Die beiden heldenhaften Gallier nehmen an dem Rennen quer durch Italien teil, sie treffen auf allerlei Angehörige anderer Völker des Imperiums und lernen mehr über das Römische Reich kennen.

Das klingt nicht nur wie eine der alten »Asterix«-Gechichten, in denen ja – wie in einer Nummern-Revue – alle möglichen Themen abgehandelt wurden, von Ägypten über die Goten bis hin zu Belgiern und Briten, es ist auch eine. Jean-Yves Ferri schrieb eine gelungene Geschichte, die witzige Elemente am laufenden Band aufweist (die Übersetzung ins Deutsche scheint mir gelungen) und sich vor einem »Asterix«-Band aus der früheren Zeit nicht zu verstecken braucht.

Klar gibt es haufenweise Albernheiten, aber das macht nichts; die vielen Anspielungen auf nationale Eigenheiten sind erstens witzig gemacht und entsprechen zweitens ebenfalls den Klassikern der Serie. »Asterix in Italien« wird sicher niemand in die Reihe der besten fünf Serienalben einordnen – aber es ist ein sehr gelungenes Werk.

Und künstlerisch? Nur Experten werden einen Unterschied zu den Klassikern der Serie feststellen können. Didier Conrad arbeitet sauber, seine Zeichnungen sitzen, die Anspielungen auf manche Politiker erkenne sogar ich. Auch hier orientiert sich »Asterix in Italien« an den früheren Zeiten der Serie, und das macht dieser Band sehr gut.

Ganz klar: Wer früher gerne »Asterix«-Comics gelesen hat, wird sich bei diesem Band bestens unterhalten. Und ich freue mich schon auf den nächsten Band des aktuellen Kreativgespanns! In diesem Jahr soll er ja erscheinen.

Ich hatte mir den Comic-Band gekauft, kurz nachdem er veröffentlicht worden war, und ihn dann gleich gelesen, auf einem Ruck gewissermaßen. Mittlerweile habe ich ihn noch einmal gelesen, gründlicher und genauer und stärker auf die Bilder achtend. Das kann man tun, ohne sich zu ärgern, und man kann dabei viele neue Dinge entdecken.

Zur Geschichte: Durch Italien soll ein Wagenrennen veranstaltet werden, weil ein Senator davon ablenken möchte, wie sehr er Gelder veruntreut hat. Da alle möglichen Völker ihre Sportler zu diesem Rennen schicken, möchten auch die Gallier nicht fehlen: Obelix tritt an, Asterix begleitet seinen Freund eigentlich nur. Die beiden heldenhaften Gallier nehmen an dem Rennen quer durch Italien teil, sie treffen auf allerlei Angehörige anderer Völker des Imperiums und lernen mehr über das Römische Reich kennen.

Das klingt nicht nur wie eine der alten »Asterix«-Gechichten, in denen ja – wie in einer Nummern-Revue – alle möglichen Themen abgehandelt wurden, von Ägypten über die Goten bis hin zu Belgiern und Briten, es ist auch eine. Jean-Yves Ferri schrieb eine gelungene Geschichte, die witzige Elemente am laufenden Band aufweist (die Übersetzung ins Deutsche scheint mir gelungen) und sich vor einem »Asterix«-Band aus der früheren Zeit nicht zu verstecken braucht.

Klar gibt es haufenweise Albernheiten, aber das macht nichts; die vielen Anspielungen auf nationale Eigenheiten sind erstens witzig gemacht und entsprechen zweitens ebenfalls den Klassikern der Serie. »Asterix in Italien« wird sicher niemand in die Reihe der besten fünf Serienalben einordnen – aber es ist ein sehr gelungenes Werk.

Und künstlerisch? Nur Experten werden einen Unterschied zu den Klassikern der Serie feststellen können. Didier Conrad arbeitet sauber, seine Zeichnungen sitzen, die Anspielungen auf manche Politiker erkenne sogar ich. Auch hier orientiert sich »Asterix in Italien« an den früheren Zeiten der Serie, und das macht dieser Band sehr gut.

Ganz klar: Wer früher gerne »Asterix«-Comics gelesen hat, wird sich bei diesem Band bestens unterhalten. Und ich freue mich schon auf den nächsten Band des aktuellen Kreativgespanns! In diesem Jahr soll er ja erscheinen.

02 August 2019

Den Igel retten

Mittwochabend in Karlsruhe: Mit meinem Auto fahre ich die Erzbergerstraße entlang. Rechts stehen geparkte Autos, links ist der Grünstreifen mit Bäumen, der die Gleise der Stadtbahn einschließt. Ich bin in guter Laune, weil ich mich auf das Abendessen und ein Feierabendbier im »fünf« freue.

Auf einmal ist ein Igel auf der Straße; ich erkenne ihn buchstäblich in letzter Sekunde. Das Tier steht, es rennt nicht, es läuft nicht weg. Und wenn ich nichts tu', rolle ich direkt über das Tier hinüber. Ich muss mich in Sekundenbruchteilen entscheiden.

Fahre ich gerade aus weiter, ist der Igel platt. Ziehe ich nach rechts, erwische ich womöglich ein parkendes Auto. Also gehe ich auf die Bremse und lenke stramm nach links. Mit Tempo 50 etwa knalle ich gegen den Bordstein.

Jetzt bewegt sich der Igel endlich. Gemütlich läuft er weiter, erklimmt auf der anderen Straßenseite den Bordstein und verschwindet zwischen den Büschen.

Mein Auto meldet einen Luftverlust im linken Vorderradreifen. Vorsichtig fahre ich weiter. Nicht weit, dann habe ich die Gewissheit: Der Reifen ist futsch; offensichtlich tut es ihm nicht gut, wenn man ihn mit Wucht gegen den Bordstein lenkt.

Ich stelle das Auto ab. Der Reifen ist bereits platt, ich sehe einen Riss, der gut zwei Zentimeter lang ist. Ob die Felge oder die Achse etwas abbekommen haben, kann ich nicht sagen. Aber immerhin hat der Igel überlebt …

Auf einmal ist ein Igel auf der Straße; ich erkenne ihn buchstäblich in letzter Sekunde. Das Tier steht, es rennt nicht, es läuft nicht weg. Und wenn ich nichts tu', rolle ich direkt über das Tier hinüber. Ich muss mich in Sekundenbruchteilen entscheiden.

Fahre ich gerade aus weiter, ist der Igel platt. Ziehe ich nach rechts, erwische ich womöglich ein parkendes Auto. Also gehe ich auf die Bremse und lenke stramm nach links. Mit Tempo 50 etwa knalle ich gegen den Bordstein.

Jetzt bewegt sich der Igel endlich. Gemütlich läuft er weiter, erklimmt auf der anderen Straßenseite den Bordstein und verschwindet zwischen den Büschen.

Mein Auto meldet einen Luftverlust im linken Vorderradreifen. Vorsichtig fahre ich weiter. Nicht weit, dann habe ich die Gewissheit: Der Reifen ist futsch; offensichtlich tut es ihm nicht gut, wenn man ihn mit Wucht gegen den Bordstein lenkt.

Ich stelle das Auto ab. Der Reifen ist bereits platt, ich sehe einen Riss, der gut zwei Zentimeter lang ist. Ob die Felge oder die Achse etwas abbekommen haben, kann ich nicht sagen. Aber immerhin hat der Igel überlebt …

Renjoh Desperado, ein East-Western

Aus der Serie »Gratis Comic Tag 2019«

Aus der Serie »Gratis Comic Tag 2019«Das ist mal ein origineller Ansatz! In dem Manga »Renjoh Desperado« werden klassische Manga-Elemente mit einer Geschichte verbunden, die eher an einen Western erinnert, und mit Elementen aufgefrischt, die eindeutig aus einer Science-Fiction-Welt stammen. Das ist ungewöhnlich, und die Bilder gefallen mir tatsächlich gut.

Hauptperson des ungewöhnlichen Mangas, von dem ich beim »Gratis Comic Tag« ein Heft erhielt, ist eine Kämpferin namens Monko. Im Prinzip ist sie zudem ein Cyborg, sie besitzt nämlich einen Arm aus Metall. Sie ist ein wenig verliebt, sie legt sich mit einem mächtigen Casinobesitzer an, sie prügelt sich mit allerlei Gangstern herum.